RFID供應鏈應用起飛在即,標準繞道而行

作者:中國食品產業網

來源:來源網絡(侵權刪)

日期:2007-04-23 11:06:29

摘要:成本問題是相對的,而且是可解決的。不完整的生態鏈指的是自主生態鏈,這是可努力、可期待的,而且自主性也是相對的,只要我們善于利用全球性資源。信息產業部包裝辦公室和中國電子器材總公司主辦的RFID應用高級研討會,在充分考慮我國應用信息技術的實際以及我國電子信息產業能力狀況的基礎上,就一直是從生態鏈協同上來務實地推動本土RFID應用,推動RFID的低成本化。

RFID在德國世界杯上大出風頭,人們在想,2008北京奧運會、2010上海世博會,RFID會如何?中國的RFID會如何?

2006年6月9日,科技部、信息產業部等十五個部委編寫的《中國射頻識別(RFID)技術政策白皮書》發布,指出:“中國人口眾多,經濟規模不斷擴大,正成為全球制造的中心,RFID技術有著廣闊的應用市場。當前RFID技術與應用發展迅速,但尚未成熟,中國有必要抓住這一時機,集中開展RFID核心技術的研究開發,制定符合中國國情的技術標準,推動自主公共服務體系的建設,促進具有競爭力的產業鏈形成,使中國在該領域占有一席之地。”

的確,這是中國自主創新的難得機遇。有消息說,中國的UHF RFID頻率規劃方案將在不久后發布;科技部宣布,政府將規范RFID的產品技術標準,在上海建立一個RFID研發基地,并將在兩年內制定出中國標準。盡管中國政府努力推動,盡管中國在RFID一些閉環應用中已經成績斐然,但是在技術、產業鏈建設、尤其是在物流供應鏈開環應用等方面和國外還有很大差距。事實上這是一場速度和實力的競賽,因為在此之際,國外RFID的發展也沒閑著。據IDC統計,2005年中國RFID的市場容量僅為4.7億元人民幣,和全球同期的24.3億美元市場容量相比,這一數字低得可憐。

國際RFID突飛猛進,技術、成本、標準等問題原則上已經解決

2006年7月中旬,EPCglobal于2004年12月建立的第2代電子標簽空中接口規范,經過ISO審核后被批準為C類UHF電子標簽標準,列入ISO/IEC18000-6修訂標準1。獲知此消息后,EPCglobal主席極為興奮地指出:“這是一個重要的里程碑。”也就是說,EPC的UHF電子標簽的核心標準已被確認為正式的國際標準。這將對全球UHF電子標簽及其讀取器的開發和制造產生重要影響。應該說,EPCglobal已占據了有利地位,并在實際上已主導了RFID的全球標準。至此,應該說,國際供應鏈/物流RFID應用的渠道已經暢通,RFID的供應鏈應用起飛在即。

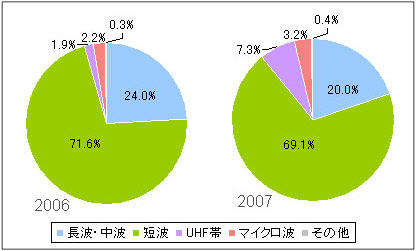

第2代EPC電子標簽的特點是:支持長達256位的電子產品編碼(EPC),支持“密集閱讀器模式”(dense reader mode),支持多種協議。經數年研發和產業化,目前已成為門類齊全、標準內容完善的產品。應該說,RFID技術問題已經解決。通過傳統的國際貿易和物流的渠道,EPC Gen2電子標簽影響力越來越強,目前除了大量用于傳統的物流和零售業之外,已開始用于生產管理和物品跟蹤。經4年多實踐,第2代EPC標簽的成本也已大幅度降低。2006年其單價為0.10美元,其中部分產品單價僅為0.08美元。預計2007年將降至0.05美元。這就為第2代EPC標簽的普遍應用創造了條件。目前國際上已開始大規模應用電子標簽。日本在2005年使用的電子標簽數量已達2000多萬個。其中物流業占30%,零售和流通占10%,制造業占36%。這還不包括2005年日本愛知世博會門票的2000萬個電子標簽。

此外,日本的通用電子標簽采取了與EPC合作的策略,該標簽既基于日本采用的Ubiquitous ID標準,又附合EPC的標準。日本通產省在取得由美國主導的全球EPC組織的認可后,就可使該電子標簽納入國際標準的體系,從而為日本爭得電子標簽的商機和話語權。

至此,影響RFID推廣的技術、成本、標準等問題原則上已經解決。剩下的問題是和推廣其他信息化技術(如ERP)相同的共性問題,例如對管理的挑戰、流程再造、供應鏈的信息共享等等。

EPC繞道進入中國,打通國際物流供應鏈

影響RFID在中國推廣的因素究竟有哪些?答案不外乎成本高、標準不統一、生態鏈不完整三大方面。

成本問題是相對的,而且是可解決的。不完整的生態鏈指的是自主生態鏈,這是可努力、可期待的,而且自主性也是相對的,只要我們善于利用全球性資源。信息產業部包裝辦公室和中國電子器材總公司主辦的RFID應用高級研討會,在充分考慮我國應用信息技術的實際以及我國電子信息產業能力狀況的基礎上,就一直是從生態鏈協同上來務實地推動本土RFID應用,推動RFID的低成本化。11月24日將在上海舉辦的第五屆研討會更是將主題定位在“從整個體系架構包括硬件、軟件、系統集成等環節降低RFID的綜合實施成本”。

RFID在國內的應用,標準不統一是一個大問題。國內目前主要局限在閉環應用,隨著經驗的積累,邁向開環應用是遲早的事。但是,這并不是一個順其自然的事情。開環應用面臨標準不統一的問題,而國外卻已經開始解決了這個問題。國內不迅速地打通標準,就等于是封閉起來發展,這不會有任何前途。不僅如此,國際物流/供應鏈事實上正在繞開中國標準,進入了中國。

早在2004年,EPC在中國的代理機構EPC China就已經成立,但EPC在中國的推廣引起了諸多問題,尤其是受到了推動自主標準這一行動的頑強阻擊,效果并不理想。國內的RFID標準在EPC的攻勢下也陷入膠著、停頓。幾大標準的競爭背后都有相關利益集團的支持,甚至是不同政府部門之間的不一致。

但是,EPC顯然是著眼于全球布局。2006年EPCglobal繞道中國香港,在珠江三角州布局其EPC電子標簽產業鏈。2006年4月底,香港為了發展高新技術,由創新科技署撥款20多億港元的創新科技基金,在香港投資建立了5個研究和開發中心。香港工商科技局稱,這些研發中心將以“國家重點實驗室”的名義參與內地高科技及重點研究,并參與制定國家標準。開發電子標簽技術作為重點項目已列入其中。EPCglobal看好這一機會,借助香港貨品編碼協會,利用CEPA提供的優惠條件,投資240萬港幣已在廣東省建立了4條采用EPC電子標簽技術的試驗供應鏈。

國際巨頭也都紛紛將目光投注在最具潛力的RFID供應鏈應用上。為了打破開環應用中的種種瓶頸,微軟公司致力于RFID開發服務平臺產品,“通過革命性的五層邏輯開發結構,通過與硬件廠商合作,實現硬件設備的即插即用,并大大降低各層面RFID開發技術門檻,同時使千百萬熟悉微軟.NET(VB.NET或C#.NET)語言的開發人員通過基本培訓就能夠開始RFID應用開發工作。”2006年4月,微軟在第四屆RFID應用高級研討會上大力倡導互利共贏的合作空間,8月初,微軟RFID合作伙伴峰會更是強調了以伙伴為中心的產業生態系統,這是一個國際化的開發環境,可以針對大尺度的應用。

無獨有偶,英特爾也以生態系統的設計者身份出現,“英特爾作為全球最大的芯片廠商,一直致力于推動平臺化戰略的數字應用。”借助RFID+Internet+SOA,建立數字供應鏈。英特爾正攜手微軟及其他合作伙伴,幫助泛珠三角地區為基地的物流公司、環球零售商及生產商利用RFID技術加快中國企業信息化進程,從而盡快地融入全球化經濟中。他們正和香港的GS1 HongKong等組織合作,借助粵港物流環境,打造全球供應鏈。

于是,我們看到了這樣的圖景:著名EMS公司香港偉易達的彩電產品,從廣東的生產基地貼上EPC RFID標簽,經由香港的物流基地,到達了沃爾瑪在全球的各零售店。

RFID的國際發展已不容許中國標準從容發展

中國已經是一個出口大國,外向型經濟已經是國民經濟不可或缺的組成部分。作為全球主要的制造基地,中國是國際供應鏈的重要一環。以中國的電子制造業來說,電子產品出口已經超過內需(2005年出口超過總銷售額的60%)。近日,信息產業部經濟運行司王秉科副司長在全國電子展(CEF)新聞發布會上,就談到了2006年上半年電子制造業的出口情況,出口比重進一步加大。

中國制造,供應全球。這是當前中國制造業的主要特點,決定了RFID在中國的應用中,供應鏈/物流、制造將是重中之重。這不能不成為EPC等國際標準關注的焦點。而中國標準如果不盡快確定,將錯失良機,RFID在出口中一旦應用起來,EPC必成事實標準,進而主導中國國內的RFID應用。

從當前的情況來看,留給中國人制定標準的時間一點都不寬裕。

由于缺乏統一的標準,不同企業使用的RFID產品的頻率、編碼、存儲規則以及數據內容等都不盡相同,閱讀器和標簽不能通用,企業與企業之間無法順利進行數據交換與協同工作,從而限制了我國RFID技術的應用范圍。此外,國內標準遲遲不能確立,已經影響到我國整個電子標簽產業鏈的發展。例如讀寫器的開發就直接受到牽制,無法決定其具體技術規格。而目前市場上一臺讀寫器的價格約1000美元,是制約電子標簽產業發展的關鍵一環。

但是,除了制定頻率標準,中國的RFID標準基本上還停留在概念上,缺乏自主技術、專利的支撐,更遑論爭取全球標準——據信息產業部軟件和集成電路促進中心對我國企業相對還強一點的RFID天線技術的專利申請量的分析,我國專利僅占4%,而且沒有核心專利——這是和TD-SCDMA、AVS等等不同的。

從技術角度看,RFID中間件/軟件基本上與頻率無關,不管中國標準如何,國外廠商都已經成為了事實上的強者。就芯片和標簽而言,在UHF頻段,標簽對頻率并不敏感,飛利浦、ST等廠商的EPC Gen2芯片都具有全球兼容性,860-960MHz通吃,有效解決了不同地區為RFID分配不同UHF頻段的規范問題。

真正對頻率敏感的是讀寫器,這正是中國企業可能突破的領域。標準不定,對中國企業不利。近日,歐姆龍推出新的V750讀寫器平臺,這一平臺支持面向美國(915MHz)、歐洲(867MHz)和日本(953MHz)的全球性頻段。可見,從技術進步來看,國際大廠商已經做好了準備,其產品具備了較大的跨度。中國標準的制定已經不構成對其的制約,相反,對于國內技術不夠成熟或不全面的廠商來說,標準不定,遲遲不出產品,將喪失對國際廠商的競爭力。

至于信息安全,恐怕也難以僅僅靠編碼自主來解決。后臺信息管理權要在國際博弈中爭取。這是一個更為復雜的政治經濟問題,不是單純的技術標準體系能夠說得清楚的。另一方面,EPC事實上是一個相對開放的標準,已經為編碼的轉換提供了可能,這使其具備了較大的包容性。連已經具備了成熟編碼體系UID的日本也已經轉向了EPC,更是使后者在國際物流/供應鏈中取得了主導地位。

面對國際上RFID快速發展的態勢和我國經濟在國際貿易上越來越重要的地位,形勢要求我們應當進一步加快我國RFID的發展進程。發達國家已邁入RFID的普及階段,并且正在布局國際標準的主導權和產業主導權。我們不能再坐而論道,中國標準必須從速決定,讓本土企業逐步在技術實力上去增加話語權,讓自已的電子標簽產業發展。

技術進步無止境,EPC Gen2標準并不完美,相關應用還有大量的專利空間,類似RuBee、HP的Memory Spots等技術還在層出不窮、飛速發展。中國企業只有不斷跟蹤研發前沿技術,創新應用,不斷創造自己的知識產權,才能更多地謀求自身的話語權。畢竟,標準是以技術實力為基礎的。

2006年6月9日,科技部、信息產業部等十五個部委編寫的《中國射頻識別(RFID)技術政策白皮書》發布,指出:“中國人口眾多,經濟規模不斷擴大,正成為全球制造的中心,RFID技術有著廣闊的應用市場。當前RFID技術與應用發展迅速,但尚未成熟,中國有必要抓住這一時機,集中開展RFID核心技術的研究開發,制定符合中國國情的技術標準,推動自主公共服務體系的建設,促進具有競爭力的產業鏈形成,使中國在該領域占有一席之地。”

的確,這是中國自主創新的難得機遇。有消息說,中國的UHF RFID頻率規劃方案將在不久后發布;科技部宣布,政府將規范RFID的產品技術標準,在上海建立一個RFID研發基地,并將在兩年內制定出中國標準。盡管中國政府努力推動,盡管中國在RFID一些閉環應用中已經成績斐然,但是在技術、產業鏈建設、尤其是在物流供應鏈開環應用等方面和國外還有很大差距。事實上這是一場速度和實力的競賽,因為在此之際,國外RFID的發展也沒閑著。據IDC統計,2005年中國RFID的市場容量僅為4.7億元人民幣,和全球同期的24.3億美元市場容量相比,這一數字低得可憐。

國際RFID突飛猛進,技術、成本、標準等問題原則上已經解決

2006年7月中旬,EPCglobal于2004年12月建立的第2代電子標簽空中接口規范,經過ISO審核后被批準為C類UHF電子標簽標準,列入ISO/IEC18000-6修訂標準1。獲知此消息后,EPCglobal主席極為興奮地指出:“這是一個重要的里程碑。”也就是說,EPC的UHF電子標簽的核心標準已被確認為正式的國際標準。這將對全球UHF電子標簽及其讀取器的開發和制造產生重要影響。應該說,EPCglobal已占據了有利地位,并在實際上已主導了RFID的全球標準。至此,應該說,國際供應鏈/物流RFID應用的渠道已經暢通,RFID的供應鏈應用起飛在即。

第2代EPC電子標簽的特點是:支持長達256位的電子產品編碼(EPC),支持“密集閱讀器模式”(dense reader mode),支持多種協議。經數年研發和產業化,目前已成為門類齊全、標準內容完善的產品。應該說,RFID技術問題已經解決。通過傳統的國際貿易和物流的渠道,EPC Gen2電子標簽影響力越來越強,目前除了大量用于傳統的物流和零售業之外,已開始用于生產管理和物品跟蹤。經4年多實踐,第2代EPC標簽的成本也已大幅度降低。2006年其單價為0.10美元,其中部分產品單價僅為0.08美元。預計2007年將降至0.05美元。這就為第2代EPC標簽的普遍應用創造了條件。目前國際上已開始大規模應用電子標簽。日本在2005年使用的電子標簽數量已達2000多萬個。其中物流業占30%,零售和流通占10%,制造業占36%。這還不包括2005年日本愛知世博會門票的2000萬個電子標簽。

此外,日本的通用電子標簽采取了與EPC合作的策略,該標簽既基于日本采用的Ubiquitous ID標準,又附合EPC的標準。日本通產省在取得由美國主導的全球EPC組織的認可后,就可使該電子標簽納入國際標準的體系,從而為日本爭得電子標簽的商機和話語權。

至此,影響RFID推廣的技術、成本、標準等問題原則上已經解決。剩下的問題是和推廣其他信息化技術(如ERP)相同的共性問題,例如對管理的挑戰、流程再造、供應鏈的信息共享等等。

EPC繞道進入中國,打通國際物流供應鏈

影響RFID在中國推廣的因素究竟有哪些?答案不外乎成本高、標準不統一、生態鏈不完整三大方面。

成本問題是相對的,而且是可解決的。不完整的生態鏈指的是自主生態鏈,這是可努力、可期待的,而且自主性也是相對的,只要我們善于利用全球性資源。信息產業部包裝辦公室和中國電子器材總公司主辦的RFID應用高級研討會,在充分考慮我國應用信息技術的實際以及我國電子信息產業能力狀況的基礎上,就一直是從生態鏈協同上來務實地推動本土RFID應用,推動RFID的低成本化。11月24日將在上海舉辦的第五屆研討會更是將主題定位在“從整個體系架構包括硬件、軟件、系統集成等環節降低RFID的綜合實施成本”。

RFID在國內的應用,標準不統一是一個大問題。國內目前主要局限在閉環應用,隨著經驗的積累,邁向開環應用是遲早的事。但是,這并不是一個順其自然的事情。開環應用面臨標準不統一的問題,而國外卻已經開始解決了這個問題。國內不迅速地打通標準,就等于是封閉起來發展,這不會有任何前途。不僅如此,國際物流/供應鏈事實上正在繞開中國標準,進入了中國。

早在2004年,EPC在中國的代理機構EPC China就已經成立,但EPC在中國的推廣引起了諸多問題,尤其是受到了推動自主標準這一行動的頑強阻擊,效果并不理想。國內的RFID標準在EPC的攻勢下也陷入膠著、停頓。幾大標準的競爭背后都有相關利益集團的支持,甚至是不同政府部門之間的不一致。

但是,EPC顯然是著眼于全球布局。2006年EPCglobal繞道中國香港,在珠江三角州布局其EPC電子標簽產業鏈。2006年4月底,香港為了發展高新技術,由創新科技署撥款20多億港元的創新科技基金,在香港投資建立了5個研究和開發中心。香港工商科技局稱,這些研發中心將以“國家重點實驗室”的名義參與內地高科技及重點研究,并參與制定國家標準。開發電子標簽技術作為重點項目已列入其中。EPCglobal看好這一機會,借助香港貨品編碼協會,利用CEPA提供的優惠條件,投資240萬港幣已在廣東省建立了4條采用EPC電子標簽技術的試驗供應鏈。

國際巨頭也都紛紛將目光投注在最具潛力的RFID供應鏈應用上。為了打破開環應用中的種種瓶頸,微軟公司致力于RFID開發服務平臺產品,“通過革命性的五層邏輯開發結構,通過與硬件廠商合作,實現硬件設備的即插即用,并大大降低各層面RFID開發技術門檻,同時使千百萬熟悉微軟.NET(VB.NET或C#.NET)語言的開發人員通過基本培訓就能夠開始RFID應用開發工作。”2006年4月,微軟在第四屆RFID應用高級研討會上大力倡導互利共贏的合作空間,8月初,微軟RFID合作伙伴峰會更是強調了以伙伴為中心的產業生態系統,這是一個國際化的開發環境,可以針對大尺度的應用。

無獨有偶,英特爾也以生態系統的設計者身份出現,“英特爾作為全球最大的芯片廠商,一直致力于推動平臺化戰略的數字應用。”借助RFID+Internet+SOA,建立數字供應鏈。英特爾正攜手微軟及其他合作伙伴,幫助泛珠三角地區為基地的物流公司、環球零售商及生產商利用RFID技術加快中國企業信息化進程,從而盡快地融入全球化經濟中。他們正和香港的GS1 HongKong等組織合作,借助粵港物流環境,打造全球供應鏈。

于是,我們看到了這樣的圖景:著名EMS公司香港偉易達的彩電產品,從廣東的生產基地貼上EPC RFID標簽,經由香港的物流基地,到達了沃爾瑪在全球的各零售店。

RFID的國際發展已不容許中國標準從容發展

中國已經是一個出口大國,外向型經濟已經是國民經濟不可或缺的組成部分。作為全球主要的制造基地,中國是國際供應鏈的重要一環。以中國的電子制造業來說,電子產品出口已經超過內需(2005年出口超過總銷售額的60%)。近日,信息產業部經濟運行司王秉科副司長在全國電子展(CEF)新聞發布會上,就談到了2006年上半年電子制造業的出口情況,出口比重進一步加大。

中國制造,供應全球。這是當前中國制造業的主要特點,決定了RFID在中國的應用中,供應鏈/物流、制造將是重中之重。這不能不成為EPC等國際標準關注的焦點。而中國標準如果不盡快確定,將錯失良機,RFID在出口中一旦應用起來,EPC必成事實標準,進而主導中國國內的RFID應用。

從當前的情況來看,留給中國人制定標準的時間一點都不寬裕。

由于缺乏統一的標準,不同企業使用的RFID產品的頻率、編碼、存儲規則以及數據內容等都不盡相同,閱讀器和標簽不能通用,企業與企業之間無法順利進行數據交換與協同工作,從而限制了我國RFID技術的應用范圍。此外,國內標準遲遲不能確立,已經影響到我國整個電子標簽產業鏈的發展。例如讀寫器的開發就直接受到牽制,無法決定其具體技術規格。而目前市場上一臺讀寫器的價格約1000美元,是制約電子標簽產業發展的關鍵一環。

但是,除了制定頻率標準,中國的RFID標準基本上還停留在概念上,缺乏自主技術、專利的支撐,更遑論爭取全球標準——據信息產業部軟件和集成電路促進中心對我國企業相對還強一點的RFID天線技術的專利申請量的分析,我國專利僅占4%,而且沒有核心專利——這是和TD-SCDMA、AVS等等不同的。

從技術角度看,RFID中間件/軟件基本上與頻率無關,不管中國標準如何,國外廠商都已經成為了事實上的強者。就芯片和標簽而言,在UHF頻段,標簽對頻率并不敏感,飛利浦、ST等廠商的EPC Gen2芯片都具有全球兼容性,860-960MHz通吃,有效解決了不同地區為RFID分配不同UHF頻段的規范問題。

真正對頻率敏感的是讀寫器,這正是中國企業可能突破的領域。標準不定,對中國企業不利。近日,歐姆龍推出新的V750讀寫器平臺,這一平臺支持面向美國(915MHz)、歐洲(867MHz)和日本(953MHz)的全球性頻段。可見,從技術進步來看,國際大廠商已經做好了準備,其產品具備了較大的跨度。中國標準的制定已經不構成對其的制約,相反,對于國內技術不夠成熟或不全面的廠商來說,標準不定,遲遲不出產品,將喪失對國際廠商的競爭力。

至于信息安全,恐怕也難以僅僅靠編碼自主來解決。后臺信息管理權要在國際博弈中爭取。這是一個更為復雜的政治經濟問題,不是單純的技術標準體系能夠說得清楚的。另一方面,EPC事實上是一個相對開放的標準,已經為編碼的轉換提供了可能,這使其具備了較大的包容性。連已經具備了成熟編碼體系UID的日本也已經轉向了EPC,更是使后者在國際物流/供應鏈中取得了主導地位。

面對國際上RFID快速發展的態勢和我國經濟在國際貿易上越來越重要的地位,形勢要求我們應當進一步加快我國RFID的發展進程。發達國家已邁入RFID的普及階段,并且正在布局國際標準的主導權和產業主導權。我們不能再坐而論道,中國標準必須從速決定,讓本土企業逐步在技術實力上去增加話語權,讓自已的電子標簽產業發展。

技術進步無止境,EPC Gen2標準并不完美,相關應用還有大量的專利空間,類似RuBee、HP的Memory Spots等技術還在層出不窮、飛速發展。中國企業只有不斷跟蹤研發前沿技術,創新應用,不斷創造自己的知識產權,才能更多地謀求自身的話語權。畢竟,標準是以技術實力為基礎的。

登錄

登錄

注冊

注冊