一張IC卡可解民工退保潮

2740名農民工退出了蘇州社保體系。寧愿舍棄養老保險賬戶中企業繳納的20%%部分,舍棄“老有所養”的未來愿景,而僅僅拿回屬于個人繳納的8%%部分,這不只是農民工的目光短淺,更不是因為未肯居安思危。

在深圳、廣州等農民工集中的城市,農民工退保風潮遠比蘇州洶涌。促使當地農民工大規模退保的原因,一方面是社保轉移的門檻限制,另一方面是巨大的利益誘惑。不能轉移的養老保險制度對農民工來講,根本沒有起到養老保險的作用;而退保只能退個人賬戶而不能退共濟基金的現實,又反過來助長了地方追求當地小利益,對退保大開綠燈。

由此,不少評論人士都將退保矛頭指向戶籍制度。他們認為,一個社保轉移之難,其實正是種種公共政策之痛的反映,首先就是詬病已久的戶籍問題,其背后是城鄉隔閡以及國民自由流動的問題。我國戶籍制度改革雖十數年磨劍,卻始終鋒芒未成。難點就在于幾十年以來戶口制度附著了很多公共政策,包括與社會保障權益相關的不能馬上解決的矛盾。比如打工者想要把其他城市的社保轉到深圳,都會遭遇一道硬杠杠,就是深圳戶口。它不僅造成了農民工乃至所有流動者缺乏某種身份認同以及歸屬感,更造成了他們難以享受到應有的權益與保障。

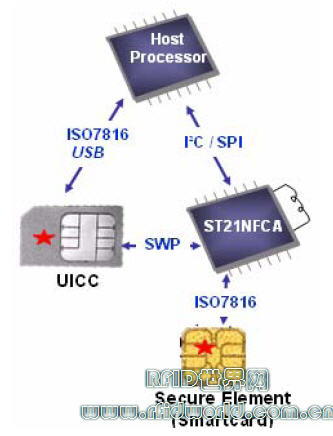

在我看來,要讓農民工不退保,只要一張IC卡,就可以解決問題。在去年底,江蘇省委常委、蘇州市委書記王榮就明確提出了社保全國聯網的想法。如果全國社保統籌,賬戶跟著農民工走,一張IC卡就可以順利轉移,給付標準按照其交費截止到日前的當地標準給付。如在深圳、廣州和四川各有交費,領取時就按三地交費時間段和標準領取。這在技術上也可以辦到。在蘇州,今年就有1500多名農民工辦理了跨地區社保轉移手續,原在蘇州建立的社保關系順利轉向全國各地,轉出金額達1000多萬元。

從蘇州社保的實踐看,如果政府都以保障農民工的利益為出發點,從構建和諧社會的高度思考問題,那么解決這一問題,無論從制度上還是技術層面上都不難,只要降低農民工上繳的比例,增加退休后的退休金;建立統一的社保號,允許全國通用。可這么簡單的問題為什么就解決不了呢?說到底還是沒有把解決農民工的問題真正擺到重要位置上。

登錄

登錄

注冊

注冊