物聯網標準框架尚未成形 難獲風投青睞

作者:古曉宇

來源:人民網-《京華時報》

日期:2009-12-22 08:57:03

摘要:“物聯網”這三個熱得發燙的字相比,物聯網產業本身其實僅僅處于概念炒作階段,標準制定剛剛起步,核心技術還有待突破。中國的物聯網遠沒有人們想象中那么樂觀,能否在這場與世界同時起步的產業中掌控一定話語權,還需要時間。

物聯網的現實與困境:我們并不強大

概念炒作過頭 上市企業心中無底

物聯網要來了,然而,標準是什么?技術成熟了嗎?行業準備好了嗎?企業要干什么?急于參與其中的政府想清楚了嗎?與“物聯網”這三個熱得發燙的字相比,物聯網產業本身其實僅僅處于概念炒作階段,標準制定剛剛起步,核心技術還有待突破。中國的物聯網遠沒有人們想象中那么樂觀,能否在這場與世界同時起步的產業中掌控一定話語權,還需要時間。

現實:炒作無疑拔苗助長

“現在炒作太過頭了,對我們的工作展開反而是一種阻礙。”中國傳感器網絡國家標準工作組副秘書長邢濤毫不客氣地對記者說。事實上,某家與物聯網產業稍微沾邊的上市企業在連續多個漲停板后,其老總都有點怕了,因為并沒有真正的新產品出來就如此被資本市場炒作, 受損的終究還是企業本身。

未來10年:中國有一席之地

大家都在猜測物聯網何時出現,有說三五年,有說10年,然而真正置身其中的邢濤坦言“至少要10年”。邢濤告訴記者,物聯網需要成熟的傳感器,由于目前國際上相關規范太過復雜,甚至還沒有一套統一、成熟且被大規模應用的標準,這導致傳感器不能像計算機配件那樣即插即用。

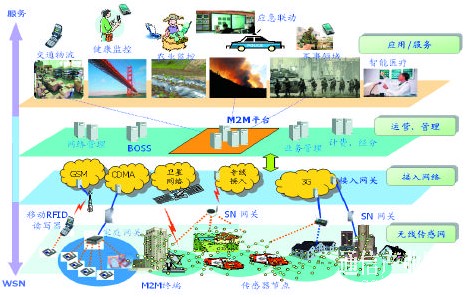

他解釋,傳感網是一個現有信息網絡向物理世界的延伸,其前端包括了通信、安全、測試、接口等,這些末梢網絡之間要建立一種協同機制才能形成大規模應用,但這種類似互聯網上TCP/IP協議的統一標準,至今尚無定論。同樣,在傳感網與互聯網、移動通信網絡的融合過程中,全球也都還沒有標準可參照。也正因此,物聯網被看做中國可以和世界同步建立話語權的領域。

邢濤向記者透露,ISO國際標準化組織在2007年建立的國際傳感器網絡研究組,實際上就是中國、美國、德國、韓國和英國等共同努力的結果。今年10月,國際傳感器網絡研究組轉化為傳感器網絡國際標準組,中國也是重要成員。據此,中國將在物聯網相關國際標準中占據一定主導地位。

標準框架尚未成形

邢濤向記者透露,目前工作組已經有6個標準立項研究,并于明年年底完成,明年還會立項6個標準。不過物聯網整個體系中到底會出現多少個標準,邢濤表示還不明確,尤其是物聯網會涉及到諸多行業,相應行業標準數量很難估算,目前還只是有一些粗略的行業分類。

一項標準的研究制定,需要一年半到兩年的時間。但是現在的炒作讓邢濤感覺有點拔苗助長,“標準的大框架都沒有做好,應用方面也沒有相應的標準支撐,更何談大規模應用”。

長期置身于中國電子信息相關標準制定工作的中國電子技術標準化研究所總工程師王立建也向記者表示,就中國以往標準制定的經驗而言,一定不能著急,否則就會向人家交錢。據他透露,目前在RFID標準上政府有意放緩了幾個計劃的執行。

企業:更多在看熱鬧

在標準制定中,邢濤感覺最大的障礙來自于工作組中企業參與度不夠。今年10月,中國傳感網絡標準工作組成立的時候,有70多家企業參與,其中不乏中國移動這樣的國企,也不乏華為這樣的民營企業,甚至還有諾基亞和思科等跨國企業。

但邢濤感覺,目前大多數參加的企業還是處于看熱鬧的心態,因此大家都不清楚到底該怎么參與。邢濤回憶,中國早在2007年開始研究傳感網絡標準,但當時的學術界也是僅限于理論討論,“現在工作組的目標是標準要讓產業界能做出東西,但企業對標準的真正需求是什么,恐怕現在沒有多少想法。”

邢濤認為,物聯網大規模應用需要一個產業化平臺和大局思路。從企業角度而言,中國電信算是最具“物聯網相”的企業,它的許多產品和服務與物聯網關聯度最大。但邢濤也指出,中國電信雖然在垂直行業做了很多業務,但依然面臨如何橫向打通等問題,這不是一家企業自己能完成的事情。

困境:中國依然很弱小

傳感器作為物聯網的第一媒介,可謂其前端末梢的神經細胞。對于這樣一個物聯網關鍵產業,中國究竟處于何種地位?接受記者采訪的專家態度都驚人的一致——落后。事實上中國涉足傳感器研究和制造起步并不晚,然而與國外企業生產能力已達到千萬乃至億的數量級別相比,中國目前最大的傳感器公司也就幾萬產量,且利潤遠低于國外企業。一個更可怕的事實是,中國國內傳感器高端市場幾乎為國外品牌所壟斷。

難獲風投青睞

投資困境,是中國傳感器產業首先要破解的一個難題。深迪半導體CEO鄒波向記者直言,沒有得到國家的資助,創業拿的是德豐杰龍脈基金的錢。這家由留學人員創辦的公司是研發商用陀螺儀系列慣性傳感器的MEMS芯片設計公司。

然而面對國外企業30多年的積累,曾經在國外研發傳感器的李毅(化名)還是感嘆,深迪這樣的企業規模還是太小。傳感器制造早期投入無需很多,所以很多民營小資本進入該領域。但事實上,傳感器研發生產是一個高投入高風險的行業,李毅當年工作的某家外國企業,就以每年近四千萬美元的投入供養一個僅僅30人的研發團隊,并且不需要任何產出回報。

就李毅所知,國家對于傳感器科研上的投入并不少,但大多投向了科研院校,但這個行業的回報期一般為3~5年,無法滿足風投快速回報的要求,因此風險投資也很少青睞傳感器企業,像深迪這樣拿到風投的企業少之又少。

概念炒作過頭 上市企業心中無底

物聯網要來了,然而,標準是什么?技術成熟了嗎?行業準備好了嗎?企業要干什么?急于參與其中的政府想清楚了嗎?與“物聯網”這三個熱得發燙的字相比,物聯網產業本身其實僅僅處于概念炒作階段,標準制定剛剛起步,核心技術還有待突破。中國的物聯網遠沒有人們想象中那么樂觀,能否在這場與世界同時起步的產業中掌控一定話語權,還需要時間。

現實:炒作無疑拔苗助長

“現在炒作太過頭了,對我們的工作展開反而是一種阻礙。”中國傳感器網絡國家標準工作組副秘書長邢濤毫不客氣地對記者說。事實上,某家與物聯網產業稍微沾邊的上市企業在連續多個漲停板后,其老總都有點怕了,因為并沒有真正的新產品出來就如此被資本市場炒作, 受損的終究還是企業本身。

未來10年:中國有一席之地

大家都在猜測物聯網何時出現,有說三五年,有說10年,然而真正置身其中的邢濤坦言“至少要10年”。邢濤告訴記者,物聯網需要成熟的傳感器,由于目前國際上相關規范太過復雜,甚至還沒有一套統一、成熟且被大規模應用的標準,這導致傳感器不能像計算機配件那樣即插即用。

他解釋,傳感網是一個現有信息網絡向物理世界的延伸,其前端包括了通信、安全、測試、接口等,這些末梢網絡之間要建立一種協同機制才能形成大規模應用,但這種類似互聯網上TCP/IP協議的統一標準,至今尚無定論。同樣,在傳感網與互聯網、移動通信網絡的融合過程中,全球也都還沒有標準可參照。也正因此,物聯網被看做中國可以和世界同步建立話語權的領域。

邢濤向記者透露,ISO國際標準化組織在2007年建立的國際傳感器網絡研究組,實際上就是中國、美國、德國、韓國和英國等共同努力的結果。今年10月,國際傳感器網絡研究組轉化為傳感器網絡國際標準組,中國也是重要成員。據此,中國將在物聯網相關國際標準中占據一定主導地位。

標準框架尚未成形

邢濤向記者透露,目前工作組已經有6個標準立項研究,并于明年年底完成,明年還會立項6個標準。不過物聯網整個體系中到底會出現多少個標準,邢濤表示還不明確,尤其是物聯網會涉及到諸多行業,相應行業標準數量很難估算,目前還只是有一些粗略的行業分類。

一項標準的研究制定,需要一年半到兩年的時間。但是現在的炒作讓邢濤感覺有點拔苗助長,“標準的大框架都沒有做好,應用方面也沒有相應的標準支撐,更何談大規模應用”。

長期置身于中國電子信息相關標準制定工作的中國電子技術標準化研究所總工程師王立建也向記者表示,就中國以往標準制定的經驗而言,一定不能著急,否則就會向人家交錢。據他透露,目前在RFID標準上政府有意放緩了幾個計劃的執行。

企業:更多在看熱鬧

在標準制定中,邢濤感覺最大的障礙來自于工作組中企業參與度不夠。今年10月,中國傳感網絡標準工作組成立的時候,有70多家企業參與,其中不乏中國移動這樣的國企,也不乏華為這樣的民營企業,甚至還有諾基亞和思科等跨國企業。

但邢濤感覺,目前大多數參加的企業還是處于看熱鬧的心態,因此大家都不清楚到底該怎么參與。邢濤回憶,中國早在2007年開始研究傳感網絡標準,但當時的學術界也是僅限于理論討論,“現在工作組的目標是標準要讓產業界能做出東西,但企業對標準的真正需求是什么,恐怕現在沒有多少想法。”

邢濤認為,物聯網大規模應用需要一個產業化平臺和大局思路。從企業角度而言,中國電信算是最具“物聯網相”的企業,它的許多產品和服務與物聯網關聯度最大。但邢濤也指出,中國電信雖然在垂直行業做了很多業務,但依然面臨如何橫向打通等問題,這不是一家企業自己能完成的事情。

困境:中國依然很弱小

傳感器作為物聯網的第一媒介,可謂其前端末梢的神經細胞。對于這樣一個物聯網關鍵產業,中國究竟處于何種地位?接受記者采訪的專家態度都驚人的一致——落后。事實上中國涉足傳感器研究和制造起步并不晚,然而與國外企業生產能力已達到千萬乃至億的數量級別相比,中國目前最大的傳感器公司也就幾萬產量,且利潤遠低于國外企業。一個更可怕的事實是,中國國內傳感器高端市場幾乎為國外品牌所壟斷。

難獲風投青睞

投資困境,是中國傳感器產業首先要破解的一個難題。深迪半導體CEO鄒波向記者直言,沒有得到國家的資助,創業拿的是德豐杰龍脈基金的錢。這家由留學人員創辦的公司是研發商用陀螺儀系列慣性傳感器的MEMS芯片設計公司。

然而面對國外企業30多年的積累,曾經在國外研發傳感器的李毅(化名)還是感嘆,深迪這樣的企業規模還是太小。傳感器制造早期投入無需很多,所以很多民營小資本進入該領域。但事實上,傳感器研發生產是一個高投入高風險的行業,李毅當年工作的某家外國企業,就以每年近四千萬美元的投入供養一個僅僅30人的研發團隊,并且不需要任何產出回報。

就李毅所知,國家對于傳感器科研上的投入并不少,但大多投向了科研院校,但這個行業的回報期一般為3~5年,無法滿足風投快速回報的要求,因此風險投資也很少青睞傳感器企業,像深迪這樣拿到風投的企業少之又少。

登錄

登錄

注冊

注冊