助力濱海新區企業騰飛

620)this.style.width=620;" border=0>

620)this.style.width=620;" border=0>

2008年年底,一批科研人員從高校走進了濱海新區企業,擔任科技特派員的角色。雖然這些特派員進駐企業至今只有七八個月時間,但他們的表現卻贏得了企業的肯定與尊重。他們幫助企業研發新技術、開發新產品,特別是面對國際金融危機,不少科技特派員憑借自身的專業優勢和努力,以知識和科技的力量破解難題,在幫助企業渡難關、求發展中顯身手。

從去年9月起,市教委與濱海委聯合啟動實施“濱海新區雙百科技特派員計劃”,即每年從高校遴選100名優秀博士研究生、100名青年教師,到濱海新區企業擔任科技特派員,服務企業發展需求,加強產學研結合,增強濱海新區企業自主創新能力和核心競爭力,提升高等學校服務經濟建設和社會發展的綜合實力。去年年底,首批來自天津大學、天津工業大學等20余所高校的122名特派員被派到濱海新區100余家企業開展相關工作。近日,記者走進濱海新區,走訪多家企業,對一些科技特派員在企業的工作情況進行了現場采訪。

技術創新

助企業挖掘新的經濟增長點

一個企業從小到大,從弱到強,一般會經歷規范化管理、精細化運營、價值鏈整合、全球化發展等階段。在企業一步步向前發展的過程中,技術創新扮演著非常重要的角色。特別是在國際金融危機的大背景下,以市場為導向的技術創新尤為重要。

“濱海新區雙百科技特派員計劃”實施后,天津工程師范學院副教授蔡玉俊來到天津汽車模具股份有限公司當上了一名技術顧問。天津汽車模具股份有限公司擁有40年的模具制造經驗,目前公司的主要產品是中低檔汽車模具。由于高級轎車對車體模具的要求相當高,而鋼板在壓制成型的過程中,很容易變薄、變形,所以高級轎車的模具制作技術在國內目前還沒有企業可以完全掌握。國內高級轎車重要覆蓋模具主要依賴進口,國內企業在競爭中處于劣勢。天津汽模公司模面工程科科長薛燕龍告訴記者:“對于一些個別的高級轎車模具,企業在制作時只能依靠傳統的鉗工技術反復研磨、修配后成型。這樣做不僅浪費生產時間,產品質量也得不到保證。”“生產企業競爭靠的是產品質量,而產品質量的保證就需要技術創新。”蔡玉俊對記者說。所以當剛剛進駐企業的蔡玉俊發現了這個技術難題后,他便問自己是不是可以利用自己的專業來幫助企業解決這個問題呢?接下來的日子,蔡玉俊天天鉆車間,記錄、掌握了很多第一手材料,他與工人師傅們聊天,認真收集大家在壓制高級模具時的心得體會。他發現傳統的壓制方法都是利用計算機測算出壓制的理論數據,而這些理論數據在實際壓制時都會出現偏差,所以才會造成壓制的模具與實際需求產品的差異。“如果我們把在壓制過程中可能出現的問題都換算成有效數值輸入計算機,就可以利用CAE在電腦中模擬壓制過程,從而測算出實際數據,這樣在操作時就可以在保證產品質量的同時,縮短生產時間,盡量做到一次成型。”蔡玉俊的想法一經提出便吸引了企業和他所在學校的高度關注。為了幫助企業攻堅克難,拿下這一技術難題,天津工程師范學院派出10多名專家與蔡玉俊組成研發小組,共同研究該項課題。如今研究已經初具規模,它的成功研發每年將為企業節約成本近3000萬元,而它給企業帶來的利潤更是巨大。“科技特派員的進駐彌補了我們高技術人員的不足,開發的關鍵技術可以降低模具生產成本,大大提高企業競爭力,對企業有效抵御金融危機的風險,提高產品市場占有率將發揮重要作用。”薛燕龍說。

來自天津工業大學的何本橋博士在“濱海新區雙百科技特派員計劃”中被派駐位于天津經濟技術開發區的中谷天科(天津)生物工程有限公司。提起當時聽說有科技特派員要到公司來服務,該公司總經理曹玉平笑著說:“那時候就覺得這個計劃和想法很好,但是這些從學校出來的知識分子到底能做些什么,是不是真的可以在企業中發揮作用,我們心里真是沒底。就怕他們是走走過場,呆上一年就回去了。”不過何本橋的表現很快就消除了曹玉平的這一顧慮。“植物甾醇”是中谷天科(天津)生物工程有限公司的重要產品,由于它廣泛應用于醫藥、食品、日用化學品、動物生長劑以及化工、紡織等多個領域的相關行業,已經成為許多國家競相研發的產品。該公司一直從DD油中提取這種“植物甾醇”,對于在油脂精煉過程中的大量副產物,企業采取的方法是丟掉。可通過仔細觀察和研究,何本橋發現在這些被當作“廢物”拋棄掉的副產物中,也可以提取“植物甾醇”,而且質量跟從DD油中提取的“植物甾醇”相差無幾。“為了等候一個實驗數據,何博士經常一進實驗室就幾十個小時不出來,看著他的這股勁頭,當初的疑慮當然就沒有了,對于這樣的專家,我們企業是一百個放心,也一百個歡迎。”曹玉平說。現在,從副產物中提取“植物甾醇”的技術已經通過測試并在企業中得到了應用。而該項目的成功,預計每年可為企業創造多達1000余萬元的經濟效益。“生產‘植物甾醇’在國內還算是個新興行業,這樣的行業更加需要技術創新。誰掌握了先進技術,誰就抓住了市場。”曹玉平告訴記者,“金融危機讓很多同行企業都面臨停產,我們的企業不僅沒有遭受到損失反而穩中有贏,依靠的就是我們有先進的提取技術,新研究出來的副產品提取技術更是幫助企業降低了成本!”

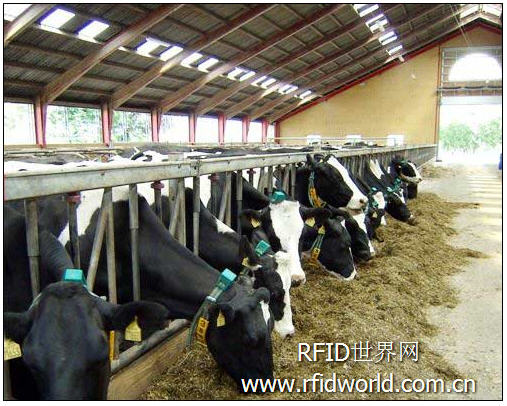

天津中興軟件有限責任公司總經理杜江對于被派駐到公司的天津民航大學教師李強同樣給予了充分的肯定。“我們目前正在研發RFID產品,李強的到來可謂是為我們的研發團隊再添虎將,相信通過高校與我們的共同合作,我們的技術與產品將更加成熟。”杜江說。

在首批進駐濱海新區企業的122名科技特派員中,像蔡玉俊、何本橋、李強這樣幫助企業科技創新的特派員還有很多,他們的研究成果不僅贏得了企業的尊重,更大的意義還在于他們把高校的科技研究真正地運用到實際產品的生產中。“看著利用自己的創新技術提取出來的‘植物甾醇’成品被生產出來時,真的太興奮了,覺得所有的付出都值得!”何本橋說。

產學研合作

提升高校科研

服務地方經濟發展能力

科技特派員進駐企業除了促進高校與企業共同組建研發團隊聯合攻關,建立研發平臺外,同時也為高校與企業共同承擔重大項目的研究提供了機會。

科技特派員在企業進行技術創新的同時,還了解掌握了企業的實際生產流程,以便高校貼近市場、貼近實際開展科研,促進產學研結合,以及科研成果轉化和產業化,提升高校科研團隊的整體水平和服務地方經濟發展的能力。

7月23日,一場特大暴雨過后,記者在滿是泥濘的濱海新區中央大道海河隧道施工現場看見正在取土的王沛。這位專業是巖土工程的天津城市建設學院青年教師在“濱海新區雙百科技特派員計劃”中被派駐到天津濱海新區建設投資集團下屬的海河下游公司。站在記者面前的王沛,滿腳泥濘,皮膚黝黑,聽說記者要采訪他,王沛笑著說:“我覺得自己并沒有做什么,我到公司就是來學習的。”

王沛被分到海河下游公司之時,正趕上中央大道海河隧道建設工程剛剛開工,這位巖土工程方面的專家還來不及做一些初到企業的適應工作,便馬上投入到施工現場泥土強度的研究測試工作中。“我在施工現場取土,掌握最真實的資料,然后帶回學校給教授們,大家一起研究,一起分析。研究結果上報相關部門,用于指導生產實踐。”王沛說自己只是給教授們帶回了第一手材料,主要的研究還要依靠學校其他教授。但是收集原始材料這項工作,遠沒有看上去那么簡單。進駐企業的王沛基本上每天都在工地上度過,即使不在工地,也是奔波于學校與工地之間的路上。曾經每天只在實驗室做實驗的他,面對如今的風吹日曬,表現得卻是相當的平靜。“說實話,我在這里學到了很多東西,不僅僅是專業上,更多的是作為一名城市建設者,身上應該承擔的責任。”王沛說,他曾經看見已經年過半百的公司領導幾天幾夜跟工人師傅們一起吃住在工地上,公司里很多名牌大學的研究生也是如此,他們為了天津,特別是濱海新區的基礎設施建設,付出了很多。這樣的事例一次次地感動著王沛。他說跟這些人比起來自己吃的苦根本就不算什么,他回到學校后,要告訴學生們的事情有很多。除了工程施工的實際特性和許多實際問題以及解決方法外,他還要把建設者的奉獻精神講給學生們。

作為科技特派員,王沛在公司充分發揮了天津城建學院巖土工程和地下工程等學科的研究優勢,借助“巖土工程天津市重點學科”、“天津市軟土特性與工程環境重點實驗室”等研究平臺,為濱海新區的城市基礎設施建設提供了科研指導和技術服務。近日,圍繞服務于濱海新區“中心漁港工程”、“于家堡海河隧道工程”和“濱海新區的吹填造陸工程”等濱海新區重點基礎設施建設工程,他又促成學校的4個課題組先后與濱海新區3家設計和施工企業簽署4項科研合作協議,分別就《濱海新區中心漁港吹填土快速固化材料及固化方法研究》、《天津濱海新區鹽漬土工程特性研究》、《軟土地區隧道開挖引起地面沉降及與臨近建(構)筑物相互影響與控制研究》和《海河隧道土壓力及計算參數研究》展開研究并指導生產實踐。

科技特派員進駐企業除了促進高校與企業共同組建研發團隊聯合攻關,建立研發平臺外,同時也為高校與企業共同承擔重大項目的研究提供了機會。天津科技大學的李海明被派駐到天津市天勘濱海工程技術有限公司后,參與了天津市科技支撐計劃重點項目——“濱海新區淺層地下咸水儲能技術綜合利用研究及示范”咸水回灌控制的室內模擬試驗;同時還參與了濱海新區淺層地下水動力場、溫度場、化學場動態監測網的建設。天津大學的王靖濤副教授在進駐位于濱海新區臨港工業區的藍星(天津)化工有限公司后,與公司研發人員組成研究團隊,承擔了“新一代OCK催化劑的工業化應用及換熱網絡的優化集成”項目。目前,該項目已獲得天津市科技創新基金600萬元的支持,成果應用后將為公司節約能耗5%……科技特派員們并不是單兵作戰,在他們的身后往往是高校的強大科研力量,教授與特派員們組成團隊與企業一起承擔重大項目的研發,進一步促進了高校與企業合作的積極性。

此外,科技特派員還為學校的大學生實習和就業提供了新的機會。天津工業大學張紀梅教授除與派駐企業開展項目合作外,還邀請德凱化工的張興華總工程師到學校,為化工專業和應化專業的學生進行專題講座,實現了大學生和社會的近距離接觸,并與企業達成協議,接收學生到企業去實習,解決了大學生實習基地困難的問題。對于跟隨天津工業大學何本橋博士一起做項目的工大學生們,中谷天科(天津)生物工程有限公司總經理曹玉平笑著說:“我們企業將敞開懷抱,真心希望這些學生可以加入到我們的團隊中來!”

發揮科技特派員橋梁作用

校企互動合作共贏

記者手記

“濱海新區雙百科技特派員計劃”由天津濱海·高校技術轉移中心負責具體實施。這個面向天津濱海新區企事業單位,從事科技信息服務、技術轉移、技術交易、科技創新平臺建設及人才服務的非營利性服務機構一直致力于整合高校科技資源,竭誠為濱海新區企業提供人才、技術、基地等全方位的科技服務。

該中心主任楊明海在接受記者采訪時說,實施“濱海新區雙百科技特派員計劃”,旨在通過發揮科技特派員的橋梁作用,積極探索以企業為主體、市場為導向、高等學校為技術依托的產學研結合長效機制,推動高校科研工作更加貼近經濟社會發展,貼近濱海新區開發開放,努力把高校的科研和人才優勢轉為產業優勢。因此,在這一計劃的實施過程中,要按市場經濟規律辦事,尊重企業基于市場的創新選擇,使高校的創新資源與企業的技術需求實現有效對接。一方面,以企業的發展為中心,強化企業的創新主體作用,以高校的人才資源、技術成果、研發平臺等為支撐,為企業發展提供全面的技術服務,提高企業的自主研發能力和核心競爭力。另一方面,強化校企合作,促進科技成果轉化和產業化;高校貼近市場開展科研,進一步提升高校辦學水平和服務地方經濟社會發展的能力,鍛煉、培養中青年教師,推動高等教育改革發展,實現共贏。

通過幾天的走訪,記者發現,雖然“濱海新區雙百科技特派員計劃”還處于起步階段,在具體實施過程中還需不斷完善,但首批進駐濱海新區企業的122名高校科技特派員,在促進高校與濱海新區產業的結合,并在項目合作、團隊服務、員工培訓、聯合培養研究生、共建科研平臺等多個方面做出了喜人成績,為濱海新區企業“保增長、渡難關、上水平”發揮了積極作用,為強化校企互動、合作共贏,展示了良好的前景。我們相信,這一計劃的實施,最終將為濱海新區企業騰飛打造出新的引擎。

登錄

登錄

注冊

注冊