無人駕駛10年內在中國難落地?

無人駕駛的落地不僅在技術研發、工廠投產、資質認可等硬性條件中需要花費一定的時間,乘用車由于駕駛場景的復雜性,在與人的博弈中仍有很長一段路要走。而無人駕駛初創企業由于融資難、體量小、人員流動大等原因與傳統車企和科技巨頭的差距也將繼續拉大。

2017年,無人駕駛領域的一位天才創業者找到我,他曾是谷歌最早研究無人駕駛的成員之一。我和他在北京中關村聊了大概3個小時,聊完之后,我告訴他,無人駕駛在中國10年之內難以落地。

彼時,無人駕駛在中國可謂風生水起,造車新勢力紛紛涌現,2017年許多無人駕駛初創公司還拿到了大額融資。

國家層面,2017年6月,工業和信息化部形成了《國家車聯網產業標準體系建設指南(智能網聯汽車)(2017年)》(征求意見稿);同年12月,工信部又印發了《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》,將智能網聯汽車列為頭等培育目標。

由于大環境利好以及創業者個人的自信,那時,他對我的觀點并不認可。如今他的公司正在經歷轉型。Alphabet旗下公司Waymo的CEO John Krafcik也在2018年11月表示,未來幾十年內,自動駕駛技術還無法做到無處不在,無人駕駛汽車也將一直存在限制。

此時,距離Waymo開始研究自動駕駛汽車技術已經過去了近十年。其測試里程突破1000萬英里,在眾多自動駕駛公司中遙遙領先,Waymo的判斷是基于他們數年來的技術積累和實踐,在行業內具有很強指導意義。

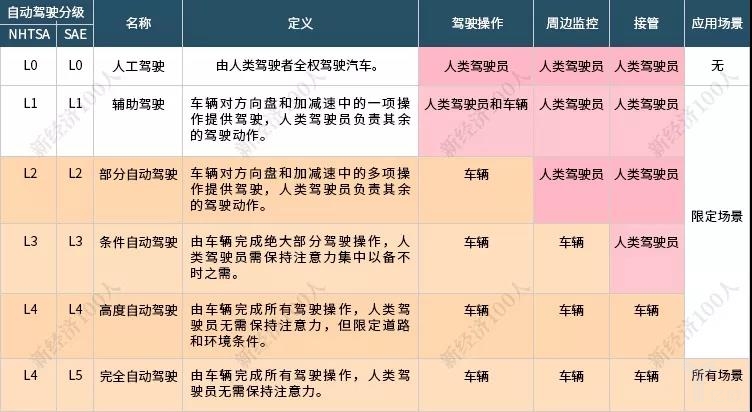

自動駕駛技術按照自動化的能力分為L0-L5,L0是完全人工駕駛,L1至L3屬于輔助自動駕駛,操作主體依然是人類駕駛員,提升效率有限。L4、L5分別為高度自動化和完全自動化,屬于我談論的無人駕駛的范疇。為什么我不看好無人駕駛,核心在于無人駕駛是和人的博弈。

(自動駕駛分級)

第一,之所以說5-10年,自動駕駛在中國難以成立。原因如下:首先,研發至少需要2年,初步研發成果在工廠落地又要2-3年。工廠出來后,還需要取得相應資質和牌照,這樣又要花1-2年。這是非常樂觀的估算,總共加起來至少5年時間。

第二,5年之后終于可以上路了,就開始了和人的博弈。無人駕駛完全按照規則來判斷,紅燈停、綠燈行。但有的行人不遵守交通規則,比如亂闖紅燈。我認為至少十年之內,這種現象難以杜絕。一旦發生撞人事件,不管是什么原因,從政策角度來看,一定會面臨管制。

所以,無人駕駛未來最大的敵人不是系統也不是技術。我覺得系統和技術總有一天會實現的,但是一旦面臨和人的博弈,基本上10年之內,在中國是難以落地的。

值得注意的是,這里所提到的無人駕駛難落地指的是乘用車場景。但是無人駕駛作為提升效率、降低成本的技術在以下幾個領域,我認為非常有前景:

第一, 物流行業。在某些相對封閉的公路或者園區,進行物流運輸。因為環境相對單純,主要考慮車輛間距離、線路、交通情況就可以實現。比如目前有些大型貨物運輸在小范圍封閉空間里已經落地了。

第二,各種工程器械的自動駕駛。工程器械是在工地、礦區等相對封閉的場地進行作業,且駕駛員成本很高。一位工程機械行業的CEO告訴我,在中國,光是給這些駕駛員發工資,一年也有1000億-2000億元。如果這方面實現無人化,就會大大降低成本。

總之,在無人的、相對封閉的區域,無人駕駛未來會有很大的發展空間。隨著人口老齡化以及低生育率,未來的中國急需要解決人力成本問題。

基于以上判斷,新經濟100人在過去3-4年內,無人駕駛概念火爆、資本爭相追逐之時,一家乘用車領域的無人駕駛公司都沒報道過,唯一報道過的與無人駕駛相關的公司是圖森未來。這是一家無人駕駛卡車品牌, 公司旗下的L4級別無人駕駛卡車可以用于高速公路貨運和港內集裝箱碼頭運輸及其相似場景,為城際物流運輸提供自動駕駛解決方案。

過去兩三年風光無限的自動駕駛公司,如今一部分已經銷聲匿跡,存活者要么已經開始轉型,要么兩條腿走路——發展封閉場景內的低速車、或者輔助駕駛技術,讓自身擁有造血能力,從這場寒冬中存活下來。

對于技術、算法驅動的初創公司來說,被大公司收購或許是條不錯的出路,例如Cruise、Argo AI分別被通用、福特收購。然而隨著各家自動駕駛技術逐漸趨同,創業公司跟巨頭之間的差距也會愈加明顯。商業化遙遙無期,無人駕駛創業公司的整體生存現狀不容樂觀。

沒有脫離時代與社會之外的公司。正如我在2019年新經濟100人零界峰會上的演講所說:在當今無邊界時代,未來任何創業者都需要把國家、社會、時代、技術的趨勢與個人利益相結合。

無人駕駛的公司們亦是如此。

登錄

登錄

注冊

注冊