新加坡發布由物理傳感器組成的新型人造皮膚,用于先進假肢應用

日前,發表于《科學-機器人學》雜志上的一項科學成果顯示,一種能感知溫度和壓力的人造皮膚發送信號的速度比人類神經系統快1000倍。或許有一天,這種皮膚可以覆蓋假肢,從而幫助人體更好地利用后者,或者用于機器人,以輔助它們感知周圍環境。

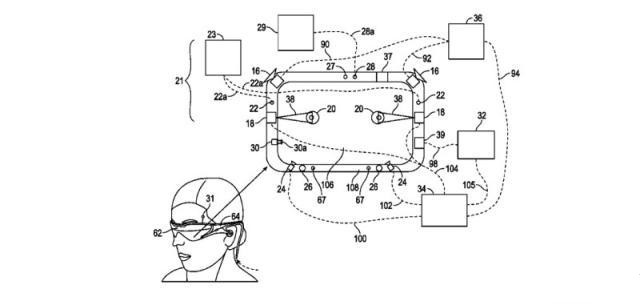

文中介紹的新型人造皮膚可用于機器人機械臂上,資料圖

新加坡國立大學的Benjamin Tee和同事發明了這種人造皮膚。它由物理傳感器組成,可檢測壓力、彎曲和溫度。這種皮膚由橡膠和塑料復合材料制成,包括1毫米見方的傳感器。

當皮膚擠壓某物時,上面的傳感器將電脈沖傳回一個接收器。每個傳感器都有一個獨特的脈沖使其可被識別,這意味著多個信號可通過一個接收器組合起來,加快傳輸速度。

所有傳感器都用一根電線連接在一起,表明來自整個皮膚的測量數據可同時到達。“相比之下,大多數電子系統是同步的,這意味著它們需要一個一個及時掃描每個傳感器。”Tee介紹說,“逐一掃描每個傳感器需要時間。如果你有1000個傳感器,每個需要1毫秒的掃描時間,那么整個掃描操作需要整整1秒。”

人體皮膚傳感器發送信號的最大頻率小于1千赫茲(kHz),即每秒1000次。相比之下,Tee的傳感器以9兆赫茲(Mhz)或每秒900萬次的速度發回信號。

Tee舉例說到,當我們觸摸一杯咖啡時,皮膚會立即向肌肉和大腦發送電信號,進行處理。信息是通過神經傳遞的,我們有很多神經。事實上,每個人體內都有超過15萬公里的神經。

Tee團隊設計了不同類型的傳感器,從而更好地反映人類觸覺。一種對快速動態變化作出反應,另一種對靜態力作出反應,同時產生的信號頻率隨著施加在物體上的力的增加而增加,第三種則感知溫度。

隨后,Tee和同事將人造皮膚放在一只握著一杯熱咖啡的假手上,發現這3種感覺都被記錄下來。這有潛力大大簡化,使機器人可能擁有像人類一樣的全身皮膚。Tee表示,這項技術的另一種應用可能是用于先進的假肢,使個人恢復知覺。

IMU慣性測量單元傳感器,資料圖

延伸閱讀:機械臂中的慣性導航傳感器

在工業市場應用中,慣性導航器件漸漸成為機械自動化中必不可少的器件。通過高精度的位置姿態測量,并且通過算法與其他傳感器融合,從而使精密儀器和機械臂的控制更加精確有效。

目前,慣性導航傳感器可用于在工業機械運動控制上,檢測和測量加速度、傾斜、沖擊、振動、旋轉和多自由度(DoF)運動,是解決導航、定向和運動載體控制的重要部件。通過輸出高精度運動姿態信息,不僅能改善性能,而且能提高機械臂的可靠性、安全性,使機械臂更加精確和高效。

登錄

登錄

注冊

注冊