華為將“向上捅破天”,再一次改革通信市場?

上周五,華為官方公布將于9月6日發布Mate 50系列,常務董事余承東在最新采訪中表示:華為將在通訊技術上有新的突破,向上捅破天。

根據前幾天郭明錤的消息表示,華為Mate 50系列將具備“衛星通信能力”,可通過北斗衛星系統發送緊急短信。

另外,蘋果也正式發布邀請函表示將在北京時間9月8日召開秋季新品發布會,市場人士預計iPhone 14或將搭載衛星通訊功能。

這讓當日的衛星導航板塊早盤單邊飆漲逾6%,創2年多來單日最大漲幅,多股出現漲停。

智能手機搭載衛星通信能力,“走到哪里都能聯系”會率先被華為實現嗎?

衛星通信,主“衛星”還是主“通信”?

這里說的智能手機具備衛星通信能力,并不是像我們使用4G、5G一樣高速率暢游網絡,而是借助北斗定位衛星的短報文通信通道,進行最多78個進制數/英文/數字,或者39個漢字的短文本消息收發和定位。

這是作為一個SOS級別的功能,目前市面上的智能手機都還沒有實現支持衛星通信的頻段。

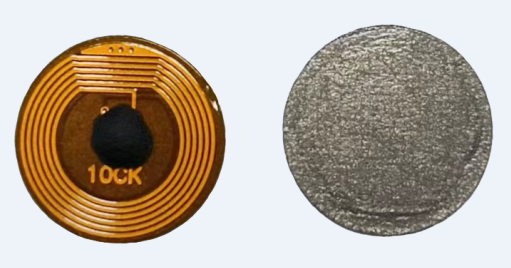

今年7月,中國兵器工業集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國電子科技集團有限公司以及國產手機廠商,聯合完成了國內首顆手機北斗短報文通信射頻基帶一體化芯片研制,實現了大眾智能手機衛星通信能力的可能。

該短報文芯片實現了“不換卡、不換號、不增加外設”的大眾手機“一號雙網”設計,首次實現大眾智能手機衛星通信能力,有效解決“不在服務區”的困擾。

舉個例子,當發生地震災害時,地面基站遭到破壞導致通信故障,這時就依托北斗衛星向外界傳輸災區情況信息,而具備北斗短報文功能的手機就可以及時發送定位,加快災區援救援助的可能。

但具備該短報文芯片的智能手機,是與北斗進行通信,也就是前文所說的北斗短報文通信,并非嚴格意義上的衛星通信。

要實現衛星通信,是智能手機可以直接接收我國近地衛星的信號,實現發射端(近地衛星)與接收端(智能手機)的直接通信。SpaceX推出的“星鏈二代”,將和T-Mobile合作,實現智能手機與星鏈的通信,網絡在2-4 Mbits,意味著它只能收發短信和進行語音通話,無法提供更快速的寬帶服務。

此前衛星通訊需要專門的設備接收信號,再通過無線通信的方式讓地面終端使用,這也限制了衛星通訊的部分商業發展。

衛星通訊像是一張覆蓋全球的網,它可以在無基建場景(沙漠、戈壁灘、海洋等)實現網絡覆蓋,有效消除移動信號盲區。當一部智能手機可以替代厚重的衛星電話時,可以構建天地一體化高精時空信息系統,信息基礎設施“天地一體”的發展將迎來重大變革,這也是6G空天地一體化泛在網絡的提前預演。

智能手機+低軌衛星通信成為了令人期待的一項發展計劃。但太空資源是有限的,按照國際電信聯盟“先到先得、誰占誰用”的原則,也是諸多科技公司大規模發射衛星,積極布局衛星產業的一個重要原因。

千億級衛星互聯網市場,亟待釋放

2015年馬斯克宣布SpaceX計劃將約1.2萬顆通信衛星發射到軌道,其中1584顆將部署在地球上空550千米處的近地軌道,這就是近地衛星資源爭奪的初始項目——星鏈。而后便開啟了全球的衛星資源搶占賽。

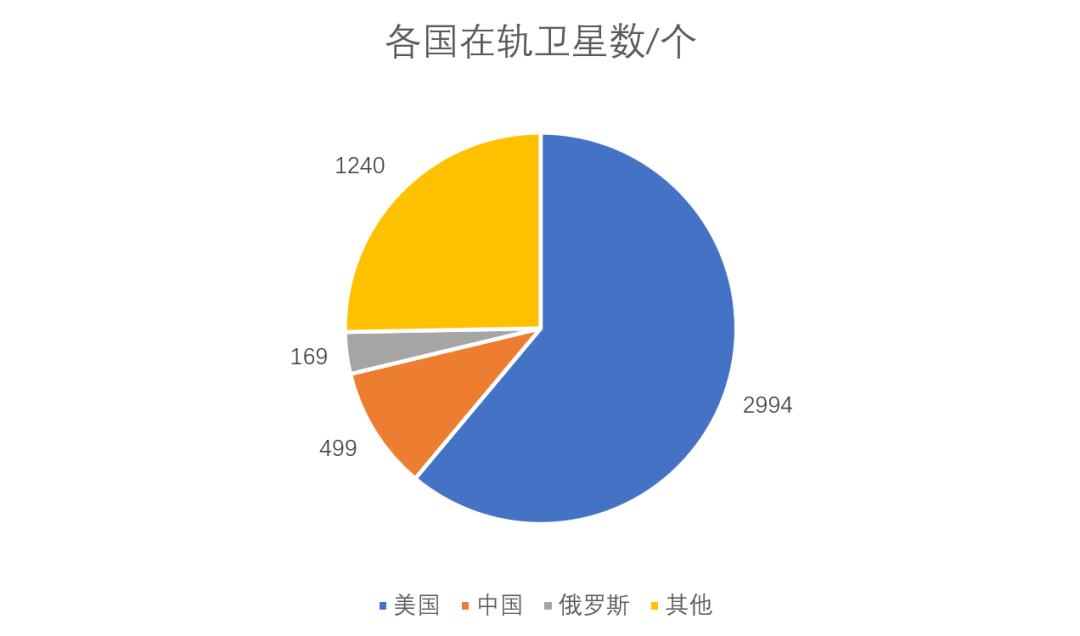

根據UCS數據,2021年全球在軌衛星數量4852顆,其中中國在軌衛星數量為499個,占所有在軌衛星比重的10.28%,為世界第二大在軌有效衛星的擁有國;而美國在軌衛星數量為2944個,是中國的5.9倍。

資料來源:華經產業研究院、華西證券研究所

制圖:物聯傳媒

而截止2022年5月20日,星鏈衛星總共發射了2653顆,在軌工作2374顆。除了星鏈以外最知名的就是來自英國的OneWeb,總數約650顆衛星,主要面對政府機構服務。

2020年4月,國家發改委將“衛星互聯網”列入“新基礎設施”名單,上升為國家戰略。2021年4月26日,中國衛星網絡集團有限公司(簡稱“中國星網”)正式成立,發射的衛星統稱“GW星座”,進一步加速低軌衛星布局。

衛星互聯網有著不可替代的覆蓋優勢,作為5G之補充,6G之初探,今年年初,國家再次在《“十四五”數字經濟發展規劃》中強調,積極穩妥推進空間信息基礎設施演進升級,加快布局衛星通信網絡等。

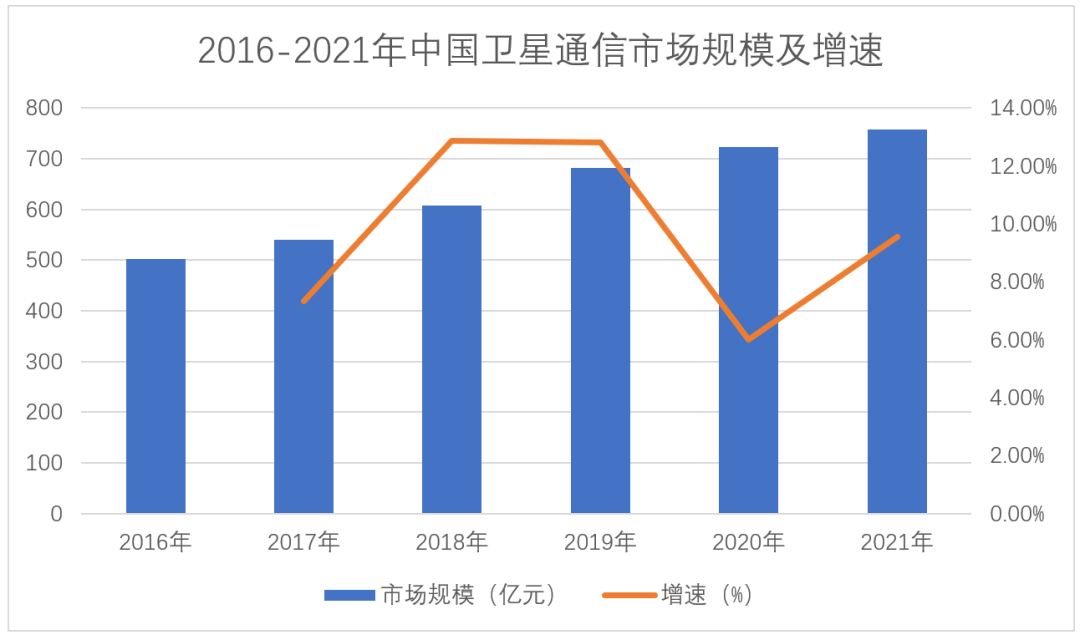

根據SIA統計數據顯示,2021年,全球衛星產業收入規模為2794億美元,同比增長3.3%。目前,國內信衛星行業下游需求主要是大眾消費通信服務、衛星固定通信服務和衛星移動通信服務。據智研咨詢數據顯示,2021年,我國衛星通信市場規模達到757.7億元,其中細分領域大眾消費通信服務市場規模為614.9億元,衛星固定通信服務市場規模為113.0億元,衛星移動通信服務市場規模為29.8億元。

資料來源:公開資料整理

制圖:物聯傳媒

低軌衛星建設近年來正在加快,中國多個近地軌道衛星星座計劃也相繼啟動。航天科工集團推出的“虹云計劃”計劃發射156顆低軌衛星;航天科技集團推出的“鴻雁計劃”計劃發射324顆低軌衛星;中國星網寬帶星座計劃組網衛星規模接近1.3萬顆;銀河航天的“銀河Galaxy”衛星星座計劃到2025年前發射約1000顆衛星;吉利預計到2025年底將擁有72顆衛星,2030年底將擁有168顆衛星。隨著衛星互聯網下游端的需求刺激,預計未來全球每年衛星發射數還將持續增長。

同時,我國自主掌握的火箭回收技術和“一箭多星”技術,是衛星高密度發射降本增效的有效途徑。

產業鏈玩家持續蓄力

衛星互聯網產業尚處于發展早期,衛星通信網絡建設(衛星制造+地面設備)必然率先發展。

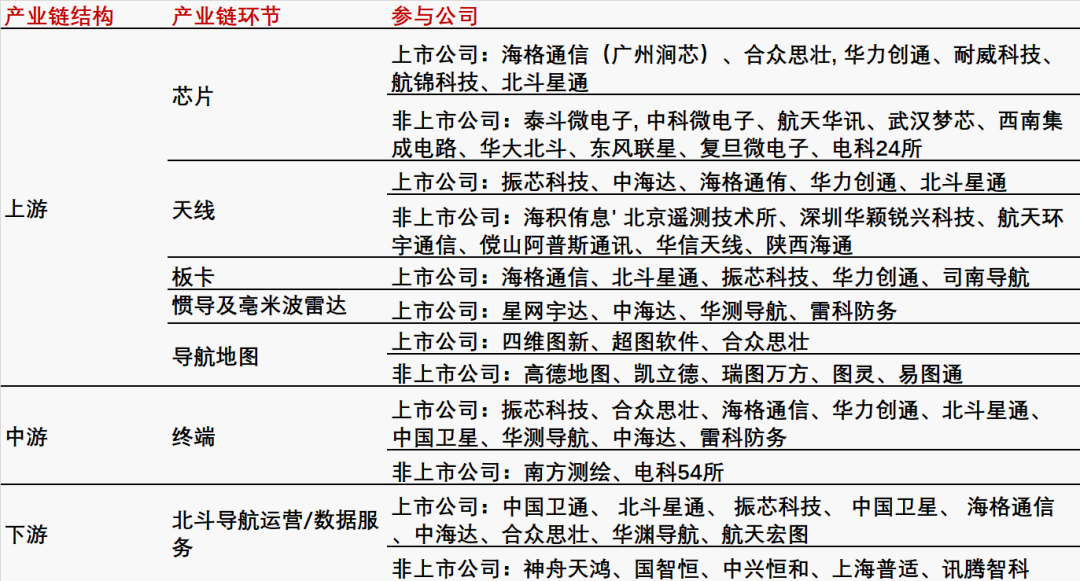

在衛星通信這一產業鏈上,主要分為三大環節:上游的元器件、衛星制造、衛星發射、地面設備;中游的衛星運營及服務;為下游業務提供技術和數據服務支持,涉及眾多領域業務,主要包括大眾消費通信服務、衛星固定通信服務和衛星移動通信服務等。

在衛星制造中,其中相控陣T/R芯片是整個衛星里面價值量最高的部件,預估占衛星總成本的10%~20%。未來宇航發布的中國商業航天產業投資報告中指出,未來單顆衛星的平均價值預計在3000萬人民幣左右,那么完成1.3萬顆低軌衛星,中國衛星制 造市場總空間高達3900億元(暫不考慮期間的衛星折舊后重新發射)。

根據產業鏈梳理出的衛星通信企業有:

在IOTE 2022 第十八屆深圳國際物聯網展上,也將有不少來自北斗定位、衛星通信等相關的企業亮相,比如復旦微、北斗星通、華大電子等,現識別下方二維碼或點擊閱讀原文,即可立即報名參與本屆展會,還可免費參加展會同期高峰論壇。

寫在最后

目前手機搭載衛星通信主要還是北斗短報文功能,實現緊急短訊通知以及定位訊號發射。但也有網友提出,一旦華為成功推出該項“捅破天”技術,實現“海陸空一體化”之后,基站是否就會消失?

首先基站不僅僅是為日常生活中手機通信而存在的,在某些應用場景4G、5G會迸發更高的價值。且衛星通信資費價格較高,讓大眾消費者用上也還需等待較長時間,而5G網絡更高的傳輸速率亦可提升低軌星座系統的用戶體驗,兩者的融合互補可以達到高速率、廣接入、全覆蓋,服務眾多典型應用場景,帶來全時全域的信息服務體驗,使萬物互聯的美好愿景照進現實。

登錄

登錄

注冊

注冊