追蹤器銷量猛漲63%,AirTag們又活了?

近日,根據市場調查機構Circana公布的最新數據,今年1月和2月期間,在美國以AirTag為代表的Tracker類產品,銷售額同比增長了82%,銷量同比增長了63%。其中僅是今年1月,Tracker的銷售額就同比飆升了94%。

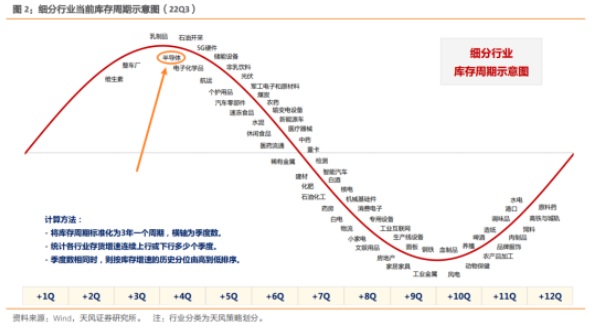

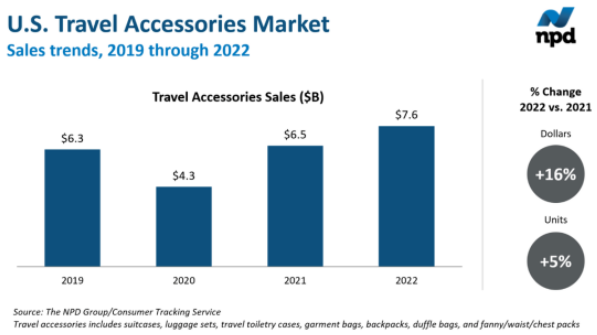

據了解,報告指出,刺激這一產品增長的原因來源于旅游業的復蘇,人們開始對旅行配件爆發出大量需求。這一趨勢在2022年就已有所凸顯,據介紹,2022年箱包和旅行配件的銷售收入增長了16%,其中物品追蹤器(即Tracker)的銷售額增長了48%。

美國旅行配件市場(來源:Circana)

能夠看出,基于戶外活動的火爆以及旅游業的復蘇,Tracker類產品的市場也重新煥發出活力,只是該活力的持續時間和涉及范圍則更為人關注。接下來,本文就針對國內外Tracker的B、C兩端市場進行分析,一窺這門生意能做到多大。

依托于戶外活動 Tracker的C端市場火爆

去年六月,根據知名分析師郭明錤預測,AirTag的出貨量在2021年與2022年分別會達到2000萬顆與3500萬顆。雖然市面上不斷出現相關的負面新聞,但新聞的存在,其實反映了更多人開始購買和使用該產品。

除了AirTag之外,市面上也出現了非常多的同類產品,如自有硬件生態的品牌三星和華為,自研了Galaxy SmartTag、華為Tag等,也有獨立品牌產品入駐大品牌生態的如Tile Tag等。

不過一直以來,此類產品始終被詬病著并非剛需,“盤子”不大。而如今文章開頭的銷量、銷售額等數據,卻令人大吃一驚,同時該報告的分析師也表示“雖然經濟的不穩定仍在持續,但新的旅游方式卻為旅游商品提供了很強的增長機會”。

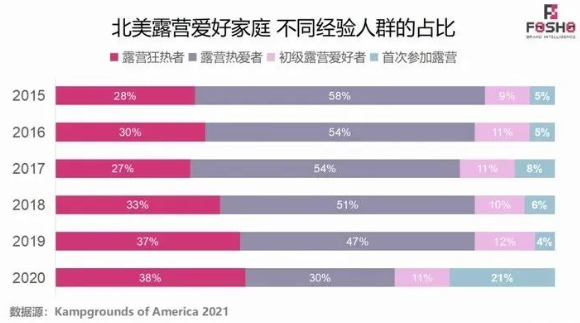

在上文提到的新的旅游方式,其實包含了露營、旅游出行、徒步(背包旅行)等,根據另一份報告FOSHO Research Pannel的信息,可以了解到,以體量最大的露營為例,自2020年開始,首次參加露營的人就在不斷增多,而露營狂熱者的基數也在不斷增大。

同時,也正是以露營為代表的新興旅游方式,點燃了Tracker類產品的火。從需求上來說,基于旅客對旅行隨身攜帶物的管理,相比過往AirTag類產品在宣傳上對居家尋物場景的強調,旅行的場景或更能被稱作是剛需,因為后者在尋物的便利程度、找回的可能性等方面遠低于前者。

目前在國外市場這把火燃得正旺,利好了不少做Tracker的OEM和ODM廠商。若將此邏輯放在國內,旅游市場帶來的增量也同樣不可小覷。

以今年五一勞動節的數據為例,攜程的“五一”假日旅游前瞻發現,國內游訂單已追平2019年,同比增長超7倍,內地出境游預訂同比增長超18倍,境外跟團游報名量較4月初增長157%。

換句話說,如果國外市場通過旅行為Tracker類產品帶來的增量能夠在國內市場復現,那么,國內市場的潛力的確非常大。

不過要討論Tracker類產品最大和最剛性的需求,C端市場并不能完全概括,在很多B端場景下,尤其在海外市場,Tracker產品和方案依然是熱門。

淺析B端市場 Tracker產品/方案亦是熱門

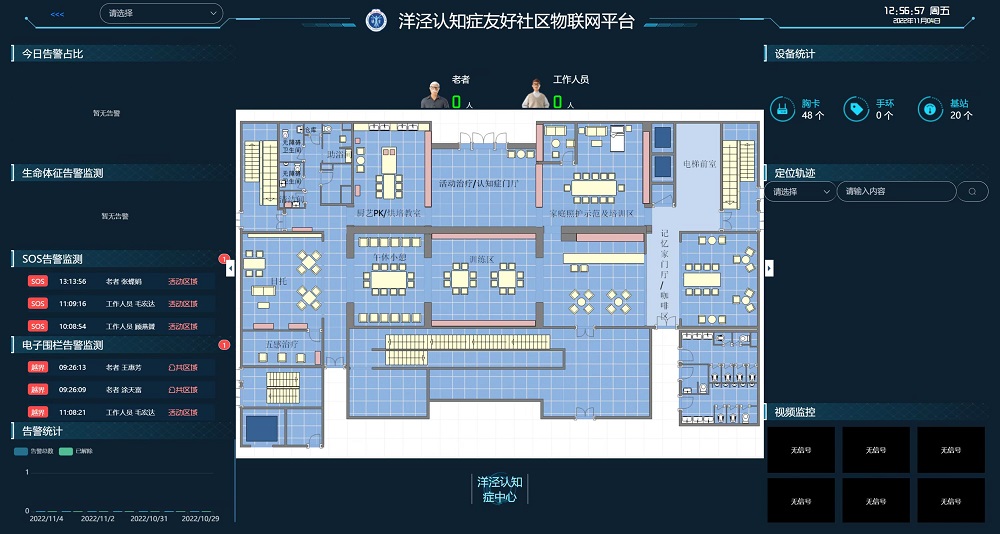

Tracker的B端市場主要分為人員定位和物品定位,前者主要是對一些進行高危作業的人員進行管理,而后者則是基于資產追蹤、自動化庫存管理等方面。

對人員進行定位的市場,在國外一些工廠、工地等場景下需求格外強烈。

以日本為例,不同于中國從上到下的責任傳遞式管理,日本建立的是從上到下的全員責任式管理機制。也因此,對于工廠內發生人員傷亡的情況,企業受到的處罰非常嚴重,據了解,日企死亡1人的代價為:賠償金高達1億日元,事故施工單位3年內不得參與政府工程投標,總包單位項目經理和分包責任人員免職處分,并在多個媒體前向公眾謝罪。

于是相比高昂的代價,企業也會在安全防范上花更多錢。

另一方面,國內制造業在人員定位上的需求也正逐漸增加。通過對工廠人員的定位和跟蹤,可以實時了解工廠的人力資源分配和利用情況,優化生產計劃和調度安排,提高生產效率和質量;也可以實時監測工廠的安全風險和隱患,及時發現和預防事故,提高安全性和可靠性,減少傷亡和損失;所以在人員定位管理方面,國際上尤其國外的市場需求非常強勁。

而在物品定位即資產追蹤等方面,根據相關專家預測,2022年資產定位跟蹤物聯網設備市場規模將增加兩倍,預計到2027年,全球將有2.67億個活躍資產定位器用于農業、供應鏈、建筑、采礦和其他市場。

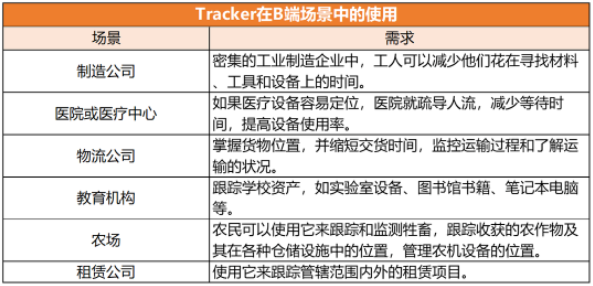

從應用價值上來看,Tracker如今在各行各業中應用已較為成熟,市場相對穩定。

Tracker在B端場景中的使用

不過就目前市場現狀而言,據業內人士介紹,還存在兩點問題:一是歐美本土的老牌定位器廠家在成本競爭的劣勢中日益凸顯,有些逐步減小硬件比重從而轉型做服務,這樣就會有相當部分的硬件設計和生產機會交付給國內廠家,但如何提高國內廠家知名度是一個問題;二是國內有不少定位器廠家在嘗試海外市場開拓,但是在歐美整個市場份額中國內廠家比例依然很小,國內定位器大部分出海是白牌或者貼牌,這是否是一種可持續發展的方式是另一個問題。

定位生意的思考 未來屬于Tracker還是智能硬件

雖然在過去,不少人判斷Tracker的市場已是一片紅海,但如今旅游業帶來的爆發式增長,卻又給予了Tracker產業新的希望,只是這背后還存在一些問題,如果未來的硬件設備(包括傳統設備智能化升級)都搭載了定位功能,那么在C端市場中,Tracker是否又會因非剛需重新變成夕陽產業?

以蘋果為例,在蘋果的Find My網絡里,雖然AirTag的推出解決了尋物困難的痛點,但實際上,不少做智能硬件的芯片商都已進入了Find My生態,其終端產品包括智能鞋、智能帽、智能背包等,都可以通過Find My網絡進行查找,而在此情況下,AirTag的存在意義便不大。

不過在實際應用中,就人們的需求來看,Tracker的優勢仍然存在,畢竟并非所有傳統設備或服裝都需要智能化升級,滿足人們對即拿即用的要求或才是關鍵。

結語

隨著旅游業的復蘇以及旅游方式的多樣化發展,人們的旅游支出將在未來一段時間內持續升高,并帶動相關旅游裝備尤其Tracker類產品的銷量升高。而根據機構預測,這種現象也將會成為接下來兩年的趨勢,C端市場的龐大體量將會利好整個產業。而在B端市場中,在企業對資產、人員管理的重視下,市場將穩定發展。國內企業的Tracker類硬件/方案出海業務,也會通過性價比優勢在海外拿下不小市場

登錄

登錄

注冊

注冊