蜂窩無源物聯網之前世-RFID -No.128

蜂窩無源物聯網的未來的發展和壯大離不開已有技術RFID(Radio Frequency Identification,射頻識別)的成熟、普及以及市場的培育。

1.RFID發展歷程

起源:來源于軍事應用

RFID技術來源于二次大戰時期的飛行器探測技術。二戰期間,英軍為了區別盟軍和德軍的飛機,在盟軍的飛機上裝備一個無線電收發器。控制塔上的探尋器向飛機發射一個詢問信號,當飛機上的收發器收到信號后,回傳一個信號給探測器。控制塔基于返回的信號來識別是否己方飛機。

探索:從實驗室走向應用

1948年HarryStockman發表的“利用反射功率進行通信”奠定了RFID技術的理論基礎;20世紀50年代,早期RFID技術的探索階段,主要處于實驗室的實驗研究;20世紀60年代,RFID技術的理論得到了發展,開始一些應用嘗試;20世紀70年代,RFID技術與產品研發得到了加速發展;20世紀80年代,RFID技術及產品已進入商業應用階段;

發展:標準化促應用

20世紀90年代,RFID技術標準化問題已逐漸得到重視,RFID產品得到了廣泛采用。2000年后,RFID產品種類更加豐富,有源電子標簽和無源電子標簽、半無源電子標簽都得到了發展,成本降低,應用不斷擴大。至今,RFID技術的理論得到了豐富和完善。

2.RFID的關鍵技術

無線通信,首先要看下其所使用的頻譜資源,其次是網絡的架構,最后關注下其所使用的空口技術以及如何獲取能量。

2.1 工作的頻率:

1.低頻(LF)

其頻率范圍:125 kHz–134 kHz(典型值)信號波長長(約2400米),穿透力強,抗干擾能力高,但通信距離短(通常小于10 cm)、數據傳輸速率低(1–2 kbps)。

2.高頻(HF)

其頻率為:13.56 MHz,通信距離約10 cm–1 m,數據傳輸速率提升至25 kbps,支持近場通信(NFC)標準。

3.超高頻(UHF)

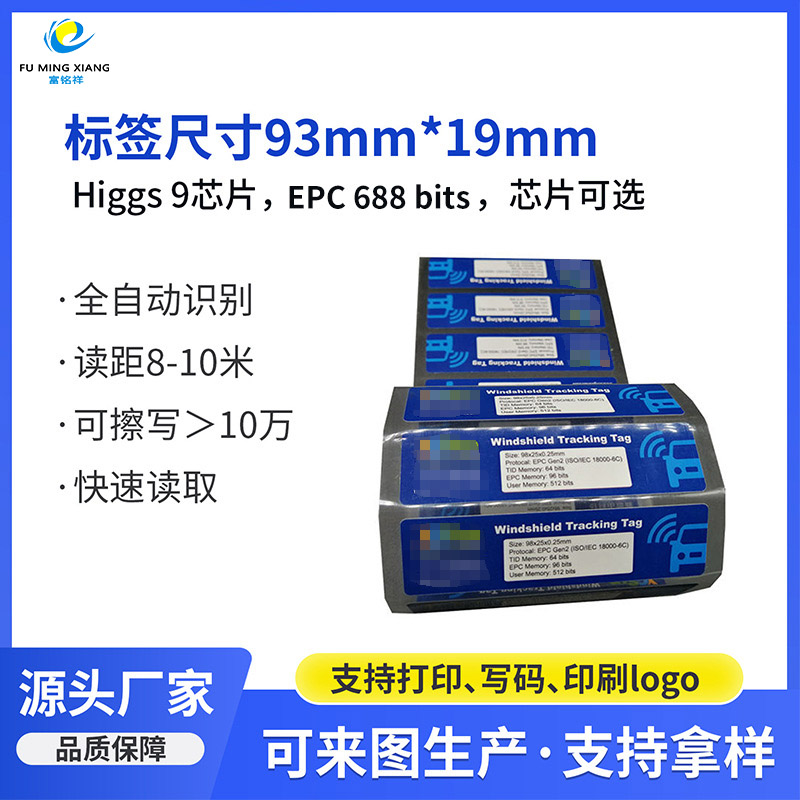

其 頻率范圍:860 MHz–960 MHz(全球主流頻段),中遠距離識別(可達10米以上),讀取速度快,適合批量掃描,但易受金屬和液體干擾。

4.微波(Microwave)

其頻率范圍:2.45 GHz及5.8GHz,遠距離高速通信,但成本較高,信號傳播受復雜環境影響大。

2.2 網絡架構

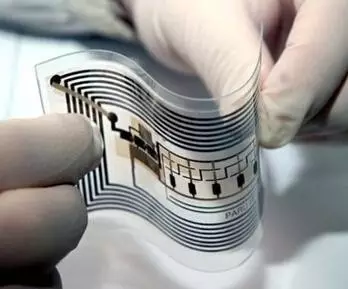

如上圖所示,RFID系統比較簡單,包括閱讀器即讀卡器,和應答器即電子標簽,一般放置在需要識別的物品表面。

應答器中一般保存有約定格式的編碼數據,用以唯一標識標簽所附著的物體。閱讀器通過天線發送出一定頻率的射頻信號;當應答器進入閱讀器工作區域時,其天線產生感應電流,從而應答器獲得能量被激活并向讀寫器發送出自身編碼等數據信息;閱讀器接收到來自應答器的載波信號,對接收的信號進行解調和解碼后送至計算機主機進行處理;

2.3 通信機制

無線射頻識別技術( radio frequency identification ,即 ID )是一種非接觸的自動識別技術,其基本原理是利用射頻信號和空間耦合(電感或電磁耦合)特性,實現對被識別物體的自動識別。1.電感耦合工作方式

按照射頻識別系統所使用的無線電波的頻率劃分,低于30MHz的系統一般是按電感耦合的原理工作的,要理解閱讀器與應答器之間的能量和數據傳輸的過程,必須使用磁場理論。

運動的電荷產生磁場。對于電感耦合的射頻識別( RFID )系統的讀寫器來說,為了產生交變磁場,一般采用導體回路來做磁性天線。從線圈的中心到一定距離內的場強幾乎是不變的。兩個相互接近的導體回路之間,一個回路產生的磁通量穿過另一個回路可以在另一個回路上面產生感應電壓,電感耦合的射頻識別系統正是基于這一個物理現象而工作的。

2.反向散射通信無線電波的頻率在30MHz以上的射頻識別系統,則必須使用電磁波理論。電磁波從天線向周圍空間反射,會遇到不同的目標,達到目標的高頻能量的一部分被目標吸收,并轉變成熱量,另外一部分以不同的強度散射到各個方向上去。反射能量的一小部分最終返回到發送天線。對射頻識別系統來說,用電磁波反射(反向散射系統)進行從應答器到閱讀器的數據傳輸。

以電阻調制為例,說明下RFID的通信方式:

在吸收狀態,終端實現了阻抗匹配,射頻信號被完全吸收,沒有反射或者散射,接收側接收到的將是低電平信號,代表 “0”。在反射狀態下,終端經過調整使得電路阻抗不匹配,部分信號被反射,接收側接收到的將是高電平信號,代表 “1”。

登錄

登錄

注冊

注冊