融合無線傳感網絡的長距離射頻識別系統

國際電信聯盟提出的“物聯網”報告指出,物聯網技術的發展有4大關鍵性應用技術,射頻識別RFID、無線傳感網絡WSN、智能技術及納米技術。其中RFID和WSN位于4大關鍵性應用技術前列。RFID與WSN有著各自不同的起源、發展和應用側重點,然而隨著兩種技術的不斷發展,RFID與WSN的融合越來越成為一種趨勢。RFID誕生較早,最初是為方便識別物品的編號信息,其標簽結構也很簡單,只存儲簡單的ID信息,由讀卡器通過無線電激活。隨著技術不斷進步,RFID標簽的功能變得越來越完善,逐步加入了微處理器、電池和通信傳輸協議等,這種轉變越來越與WSN中的節點接近,如果RFID系統與WSN相結合,則將會讓標簽信息的采集更加方便和智能化,且借助WSN強大的組網功能可擴大RFID系統識別信息的傳輸范圍;從無線傳感器網絡的角度講,它的研究內容側重于網絡連接和傳感信息的收集,RFID技術的加入,則使得傳感器網絡應用找到新的突破口,因此,RFID系統與傳感器網絡技術具有一定的互補性,將它們結合具有重要意義。

1 射頻識別

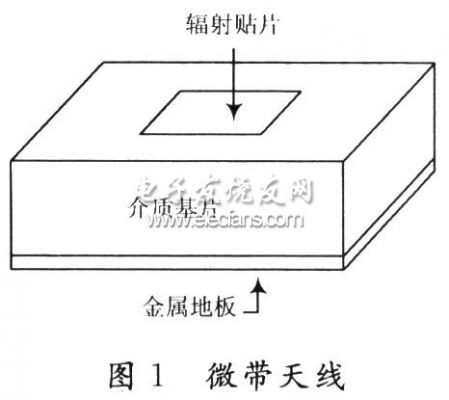

射頻識別技術(Radio Frequency Identification,RFID),作為快速、實時、準確采集與處理信息的高新技術和信息標準化的基礎,已經被世界公認為本世紀十大重要技術之一。近年來,隨著大規模集成電路、網絡通信、信息安全等技術的發展,RFID技術顯示出巨大的發展潛力與應用空間,由于具有高速移動物體識別、多目標識別和非接觸識別等特點,RFID技術在物流、交通、電信、農牧、民航、票據、防偽、安全和醫療等領域的重大工程都得到了試點推廣及應用,并取得了良好的效果。與其他識別技術相比,RFID的工作無需人工干預,可自動工作于各種惡劣環境、對標簽可進行讀寫、數據加密等諸多優越性,對改善人們生活質量,提高企業效益,加強公共安全生產有著重要意義。隨著技術進一步成熟和成本進一步降低,RFID正逐步應用到各行各業當中,尤其是政府推行的公共事業管理等眾多領域,如金融IC卡、交通一卡通和移動支付等。典型的RFID系統如圖1所示。

典型的RFID系統一般由閱讀器、電子標簽、RFID中間件及應用軟件系統3部分組成。閱讀器與標簽建立雙向通信,通常由射頻接口、邏輯控制單元和天線3部分組成;標簽用于存儲所標識物品的身份和屬性信息,屬于被識別物品的標識設備,通常附著在被識別物品表面或內部,是RFID系統的電子數據載體,由MCU、耦合線圈、整流濾波電路和自耦變壓器構成;閱讀器能夠在讀取信息后將現存的被標識物品的信息通告給另一個系統,這個系統通常運行一種軟件,該軟件在閱讀器和應用層面之間,通常被稱為RFID中間件。中間件是連接RFID設備和企業應用程序的紐帶,也是RFID系統的核心,中間件將基于不同平臺、不同需求的應用環境與RFID物理設備連接起來,并提供合適的接口使之能夠進行數據交換。根據RFID系統中射頻信號耦合方式的不同可分為電感耦合和電磁反向散射耦合方式,電感耦合方式一般適合于中、低頻工作的近距離射頻識別系統。電磁反向散射耦合方式一般適合于特高頻、超高頻工作的長距離射頻識別系統,具體應用如表1所示。

2 無線傳感網絡

無線傳感器網絡(Wireless Sensor Network,WSN)是由部署在監測區域內大量的微型傳感器節點構成,通過無線通信形成一個多跳的自組織網絡系統,網絡中各傳感器節點具有數據收集和將數據路由到協調器的功能。其目的是協作地感知、采集和處理網絡覆蓋區域中被感知對象的信息,并發送給觀察者。傳感器、感知對象和觀察者構成了無線傳感器網絡的3個要素。傳感器節點一般由采集信息、信號的傳感器單元、處理與存儲單元、收發單元、電源單元、相關支持軟件等功能模塊組成。自組織網絡是一種沒有預定基礎設施支撐的可重構的多跳網絡,網絡拓撲、信道環境、業務模式隨節點的移動而動態改變。WSN也是一項有著廣闊應用前景的技術,它能夠實現數據采集,處理融合和傳輸。因此,該技術可以實時監測、感知和采集網絡分布區域內各種環境或監測對象的信息,并且其商業化進程還在不斷發展。無線傳感器網絡和RFID技術的不斷發展,在技術方面具有越來越多的相似性。可見,將無線傳感器網絡技術RFID相結合具有實際應用意義,會為即將到來的物聯網時代提供更多的機會和空間,有著巨大的經濟效益和社會意義,如RFID和溫度、濕度或加速度傳感器聯合使用,不僅可以監控物品的運輸,而且還可將運輸過程中貯存溫度不達標、食品過期等信息通過信息網絡送至監控中心;載送物品貨車行駛速度過快的相關信息也會被加速度傳感器捕捉到,監控中心在接收到信息后會對貨車司機發出警報,甚至通過控制信息自動控制貨車速度達到正常水平。

3 融合WSN的RFID系統

當前對RFID技術的深入研究主要集中在標簽、閱讀器和RFID中間件3個方面。前兩個方向主要涉及硬件開發,而RFID中間件是目前的一個研究熱點。RFlD中間件技術扮演了閱讀器和應用層面中介的角色,提供對原始信息的分析、過濾與傳輸;還提供安全管理、資源定位、錯誤處理和沖突解除等功能。由于RFID閱讀器只是簡單地將原始標簽信息從射頻標簽中讀出,并不進行處理和傳送;如果要與應用層面進行交互,必須由其他設備和軟件完成。如何將上層應用與閱讀器連接是部署RFID應用的關鍵問題。在實際工作中,閱讀器對標簽進行讀寫,然后將采集到的識別數據傳送給服務器,在各種RFID規范當中,絕大多數是對信息采集過程的定義,對信息如何傳送給服務器的環節并沒有很多限制,即RFID中間件如何實現,這個環節是無線傳感器網絡融合入RFID系統的研究重點,完全可以讓WSN與RFID系統協同工作,使RFID閱讀器充當WSN節點的角色,即構建“智能節點”,將識別到的標簽信息通過WSN進行傳輸,這種應用既有RFID系統的功能,又具有WSN成本低、部署方便、傳輸距離遠等特點,即WSN作為RFID中間件實現數據向RFID服務器或其他網絡傳送,以此來擴展RFID系統的應用范圍。對于目前RFID系統中的閱讀器來說,只能在本地控制系統的控制下工作,它龐大的體積,昂貴的價格限制了移動和大量布置。而且,RFID閱讀器的天線必須仔細設計,以便可以覆蓋到范圍內所有的標簽,還要防止不同閱讀器天線之間的碰撞。這些不利因素都限制了RFID的進一步應用。如果能夠削減RFID閱讀器的部分功能,可以使得閱讀器成本降低且容易布置。因此,一種分布式智能節點的構建如圖2所示。

該方案將RFID閱讀器融人到了WSN的節點中,建立了“智能節點”,可看作融合前WSN的路由器節點,智能節點很小,可以較密散布在待測區域,每個智能節點讀取少量標簽。由于標簽數據的相似性,智能節點可以獲得較高的數據壓縮率。智能節點自動工作,最終識別數據以自組網多跳的方式傳輸到匯聚節點(Sink Node),也稱協調器節點。智能節點工作示意圖,如圖2所示。

每個智能節點包括傳感部分、RFID讀寫部分、中央控制部分和通信部分。智能節點可以布置到一個自組織的無線傳感器網絡中,自主運行,通過網絡傳送數據給后臺服務器。所有智能節點是同構的,因此可以使用簡單高效的數據壓縮方法。最后,一個靈活的傳輸協議是必須的,目前常用的是ZigBee協議。

圖3給出了WSN與RFID的融合方案協議層結構示意圖,顯示了兩者融合的可行性和價值所在,無線傳感器網絡與RFID系統相結合,將RFID的識別信息通過WSN網絡,傳輸到RFID服務器或其他網絡。

WSN與RFID技術結合后,利用WSN的自組網、節點定位、數據傳輸功能,不僅確保數據的完整性,還能彌補RFID高成本以及須依靠閱讀器方能識別數據,在一些惡劣或者敏感環境,傳感器的自主感應及傳送信息的能力可以解決讀寫器無法工作的問題,使整個網絡具有自組織性和自適應性。將WSN和RFID結合起來,利用WSN高達100 m的有效半徑,形成WSID(Wireless Sensor Identification,傳感射頻識別)網絡,實現長距離射頻識別系統,其應用前景廣闊;二者融合還能有效解決RFID系統的信號碰撞問題。該方案可快速實現對集裝箱的信息采集、定位、快速進出港、可在港口快速安裝和自動擴展網絡;在提高港口工作效率的前提下,節約運行成本,對于集裝箱管理、大型軍事倉庫管理的信息化和自動化具有重大意義。此融合方案還可以方便地進行擴展,應用于無人收費站,智能化停車庫及珍稀動物保護等領域。

4 結束語

RFID側重識別,其標簽具有全球惟一的標志,利用RFID的目標識別功能,可實現對目標的信息采集、標識和管理,但同時RFID系統具有讀寫距離有限、抗干擾較差、實時感應能力差,實現成本高等不足;WSN可監測感應到各種信息,側重組網和信息的傳遞,但傳感器節點不一定具有全球惟一的標志,它們往往只有域內標志號,缺乏對物品標識的能力,無法獲得目標詳細信息,二者的融合可實現長距離的射頻識別系統。RFID和WSN具有不同的技術特點,它們都是物聯網技術的重要組部分,2010年10月,物聯網規劃已列入國家“十二五”的專題規劃,未來我國要發展寬帶、融合、安全的下一代國家信息網絡基礎設施,推進物聯網的應用。目前正圍繞物聯網的技術、標準、應用示范等工作做相關的推進工作。2011年4月,我國十大城市的“十二五”規劃綱要紛紛正式發布,對“新一代信息技術產業”發展進行了全面準確地定位,清晰地規劃了城市物聯網未來5年的發展。故RFID和WSN的相互融合和系統集成將極大地推動物聯網的應用,為物聯網的發展提供更多的機會和空間。

登錄

登錄

注冊

注冊