物聯網快遞柜:是下一個風口?還是下一個小黃車?

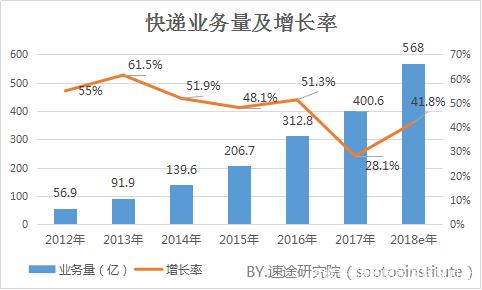

隨著電商的發展,快遞業迅速發展。但快遞業卻受到諸多因素制約,例如:雙十一爆倉、壓貨后送達不及時產生的投訴、快遞員上門后用戶不在家等,各類問題嚴重困擾著快遞業的發展。

2018年中期數據,圖片來源于網絡

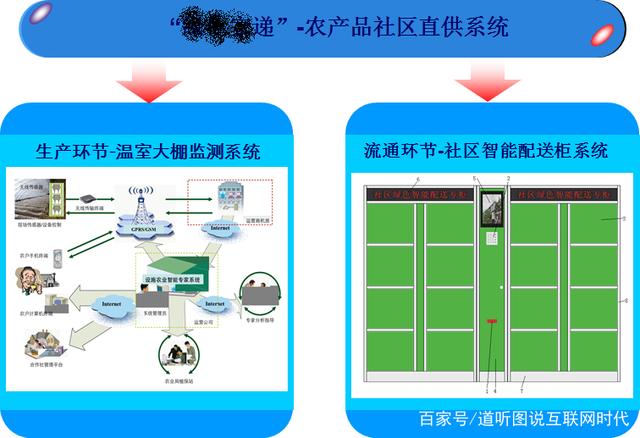

為了解決這些問題,社區快遞柜應運而生。其實快遞柜也并不是新鮮事物,早在2008年,筆者就主持策劃并設計、運營了基于物聯網快遞柜的綠色蔬菜配送產品,同時還包括上游的基于溫室大棚物聯網監測綠色蔬菜生產監測產品、中游的基于RFID和條形碼的物聯網綠色蔬菜配送產品、基于云端的綠色蔬菜云商城產品。整個物流鏈條的全物聯網云平臺監測,確保了整個環節的閉環管控。

綠色蔬菜物聯網配送體系

借助自有的物聯網快遞公司,主推高端社區,重點打造從田間地頭到家庭餐桌的綠色蔬菜配送直供體系,開創了中國快遞柜行業的先河。經過兩年的發展,快遞柜小有名氣,當時中央電視臺新聞頻道東方時空欄目還對我們的產品做過專題報道。2010年起,中國郵政、武漢某公司借助與我公司的技術合作和自身的資金實力,先后進入快遞柜市場,并迅速投放了一批快遞柜,自此,快遞柜行業開始迅速發展。

2009年筆者設計的快遞柜產品新聞報道

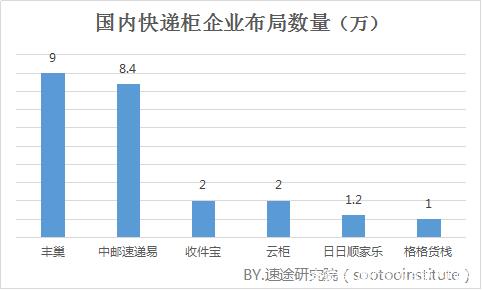

隨著電商的快速發展,各大快遞公司為了解決快遞員不足、快遞量龐大、快遞效率低、快遞員與用戶時間不重疊等問題,開始籌備在快遞業務繁忙的一線和二線城市投放大量快遞柜。到了2015年6月,順豐、申通、中通、韻達、普洛斯5家快遞公司宣布投資5億元成立豐巢科技,專業布局更多城市的智能快遞網點,拓展快遞業務。依靠著物流企業的優勢與在終端配送的便捷性,豐巢在短時間內遍布全國各大城市,發展迅速,布局數量有后來者居上之勢。目前在全國各大城市的居民小區,滿眼都有“豐巢”蹤跡。

2018年中期數據,圖片來源于網絡

然而,快遞柜對老百姓來說,到底有多大的需求呢?我們先來分析一下快遞柜為什么會出現。

首先,快遞柜并非是站在老百姓角度設計的一款產品,他主要目的是解決快遞員資源不足問題。這個出發點本身就有點不倫不類,他不像我們2009年做綠色蔬菜專營快遞,解決的是菜要新鮮,必須在早上4點準時送達用戶,而用戶在這個時間,一般都還在夢鄉之中。

其次,用戶并不希望快遞員把貨送到快遞柜里,因為下樓取件,還有一堆繁瑣的操作,這更適合晚歸的年輕人,而對大多數中老年居民來說,尤其是退休的老人常年在家,別說取件了,就是看到屏幕那一堆按鍵,估計早就煩了,自然會出現質疑的聲音:“既然能送到柜里,為啥不上樓當面送給我呢?我可是付過快遞費的!”

再次,用快遞柜取快遞比較適合晚上回家的人,順道把快遞取回來,但很多時候,卻偏偏不湊巧,你在家時卻收到快件短信,不免有人又會質疑: “為啥不給我先打個電話確認下我是否在家呢?還得讓我下樓跑一趟。”

最后,快遞員確實輕松了,一堆快件一個個往快遞柜里一送,短信自動發送到取件人手機,快遞員的用戶體驗增強了,效率提升了,沒有給大多數老百姓帶來真正的實惠。

所以說,快遞柜主要是快遞公司解決內部效率提升而出的產品,仍然是快遞公司在解決快遞員短缺、快遞效率低的問題,根本不是站在收件人的角度設計的,并非是為了解決老百姓的問題,那么,他就沒有剛性需求基礎,這在產品定位上就有極大問題。

當然,快遞柜對老百姓也不是一點需求沒有,總有些人時間上與快遞員不一致,那還真得需要有快遞柜來倒時間差,但這樣的人到底占比有多少呢?

總體來看,快遞柜的大量出現,主要是因為快遞公司都認為這是 “未來風口”,為了抓住這個“風口”就不得不提前行動,于是資金雄厚的快遞公司自己搞,資金短缺的快遞公司聯合搞,互聯網公司也來以風投的方式跟進熱炒,于是快遞柜行業就出現了大家都在跑馬圈地,野蠻生長和擴張的現象。

而這種局面的發生必然導致許多社會問題:各家快遞柜都進入同一個小區,本來使用量就不足,還占用了大量小區地面資源,空閑導致的耗電費、占地費、數據通訊費和維護費等都成為快遞公司的負擔。如果在用戶需求沒有得到有效釋放的情況下,這些大量投放的快遞柜必然成為新的“小黃車”。

“最后一公里”的問題是社會問題的一個縮影,快遞柜到底能否解決好這最后一公里呢?快遞公司要思考,風險投資要思考,整個社會管理者更要思考。不要再讓快遞柜做成下一個“小黃車”了!

要解決這個問題,最重要的還是先站在收貨人即用戶的角度思考,而不是僅僅考慮快遞員。一個產品的活力也主要來源于用戶,沒人用或者沒人愿意用,這樣的產品還是好產品嗎?快遞公司們,好好思考一下,別再浪費資金,還是先做好最基礎的調研工作吧!

登錄

登錄

注冊

注冊