我國科學家改進高性能力傳感器設備,首次觀測到氫鍵

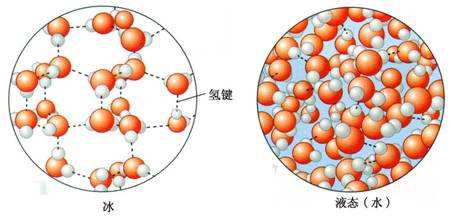

水為何在常溫下是液態,冰為何能浮在水上?這些隨處可見的自然現象,人們可能早都習以為常。不過,對于這些現象的背后原因,已有科學家進行研究,并最終得出結論:這都是氫鍵的神奇魔力。

水分子中的兩個氫原子和一個氧原子由共價鍵連接,而水分子之間則是由一種極微弱的作用聯系在一起,這就是氫鍵。氫鍵是自然界中最重要、存在最廣泛的分子鍵相互作用的形式之一,對物質和生命有至關重要的影響,很多藥物也是通過和生命體內的生物大分子發生氫鍵相互作用而發揮效力。

自1936年諾貝爾化學獎得主鮑林在其著作《化學鍵的本質》中首次提出“氫鍵”這一概念后,科學界就存在爭論:氫鍵僅僅是一種分子間弱的靜電相互作用,還是存在有部分的電子云共享?

氫鍵

科學家一直在試圖回答氫鍵是什么的問題,主要借助于X射線衍射、拉曼光譜、中子衍射等技術,這些研究方法獲得的數據可以從不同的方面反映氫鍵的性質。然而氫鍵的廬山真面目究竟是怎樣的?一直以來,在科學界,這都是一個未解之謎。

之前,我國從德國花費數百萬元購置的原子力顯微鏡是用于研究納米世界的高精密儀器,卻始終看不清氫鍵的模樣。

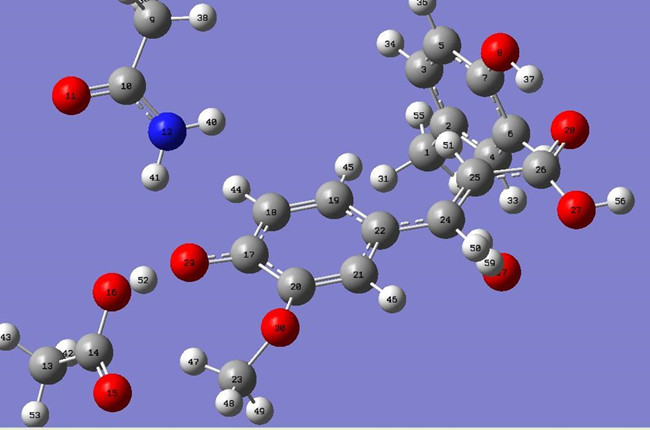

于是,據科技日報報道,國家納米科學中心研究員裘曉輝帶領團隊對進口設備的微力傳感器加以技術改進,從設計和技術方面優化了核心部件——皮牛級力傳感器的性能,提高了測量儀器電子信號的信噪比,最終獲得遠高于標準商品化儀器的測量精度。高性能力傳感器就是整臺顯微鏡設備的“眼睛”。裘曉輝指導的研究生創造性改進了制作工藝,可以將原子級尖銳的鎢探針粘接到諧振頻率穩定的石英音叉上。

在不懈地努力下,裘曉輝與國家納米科學中心研究員程志海、中國人民大學教授季威的團隊密切合作,在超高真空和低溫條件下,通過原子力顯微鏡觀測在銅單晶表面吸附組裝的8-羥基喹啉分子,獲得原子級分辨的分子化學骨架結構圖像,并清晰觀察到分子間存在的氫鍵作用,精確解析分子間氫鍵的構型,實現對氫鍵鍵角和鍵長的直接測量。

裘曉輝團隊所獲得的氫鍵圖像,是世界上首次在實空間直接觀測到分子間的氫鍵作用,為化學界爭論近百年的“氫鍵的本質”問題提供了新的實驗證據。科學界評價這是“一項開拓性的發現,真正令人驚嘆的實驗測量”,“是一項杰出而令人激動震撼的工作”。

裘曉輝表示,“看到”只是第一步,關于氫鍵的研究尚有很長的路要走。不僅是氫鍵,未來的研究還會拓展至其他重要化學鍵的研究,比如共價鍵、離子鍵等,以及進一步在原子、分子尺度上對不同化學鍵的強度進行測量等,未來的研究任重而道遠!

登錄

登錄

注冊

注冊