淄博市自然資源局用電子標簽等手段打造智慧審批系統

為落實“十二大攻堅行動”方案要求,市政務服務中心自然資源窗口以“一張圖”數據整合為切入點,構建市區(縣)一體的智慧審批系統,實現174項自然資源審批服務事項的“多審合一、多證合一”。

一、健全組織領導,保障數據整合、流程再造工作強力推進

市自然資源局專門成立行政審批制度改革領導小組,全程指導監督;抽調16名土地、規劃、林業、礦產資源、信息化建設等方面的業務骨干,分為3個小組對業務逐項進行研究落實。期間,先后組織7次專題會議,研究部署“流程再造”工作;工作專班對梳理的174項業務流程先后組織了4輪討論修改,最終統一了每項業務“流程再造”后的審批流程、時限、材料、權限等事項。

二、深度數據整合,筑牢自然資源“一張圖”數據支撐根基

基礎數據是自然資源業務分析決策審批的依據和靈魂,為盡快完成機構合并后的自然資源“一張圖”建設,市政務服務中心自然資源窗口從4個方面發力,實現了“一張圖”數據整合。一是明確數據資源管理責任單位,解決了數據管理“多頭管理”的問題;二是及時開展數據匯交,將原有的數據成果實施集中管理,解決了數據“四處散落”問題;三是統一數據格式和坐標參考,將原國土、規劃、林業歷史數據全部轉換到大地2000坐標系,構建了標準規范的地理信息數據格式,解決了數據“不能通用”的問題;四是制定數據管理制度,明確了數據建設、維護、更新職責,解決了數據“更新不及時”的問題。

截至目前,已完成土地、規劃、林業、礦產、地質、測繪6大專業50項核心業務共約2TB數據的整合任務,建成了標準統一、數據權威、信息共享的自然資源數據庫,為全市經濟社會發展提供堅實可靠的自然資源“一張圖”數據支撐。

三、注重頂層設計,建設市區(縣)一體業務審批系統

為保證全市自然資源審批業務運行的統一高效,窗口按照優化、整合、統籌、規范的思路,勇于擔當、主動作為,在預算資金有限、工作量明顯增加的情況下,明確 “市級統一建設,區縣分布應用”、市區(縣)一體部署的建設模式。市區(縣)層面所有審批業務,從區(縣)受理到窗口審批、備案全部在同一系統平臺運行,保證了全市各項自然資源審批事項、流程、表單、權限、節點統一規范,實現了全市審批數據的實時匯交共享,避免了各區(縣)重復建設資金投入約800萬元。

四、圍繞項目實施,構建項目全生命周期審批事項有機整體

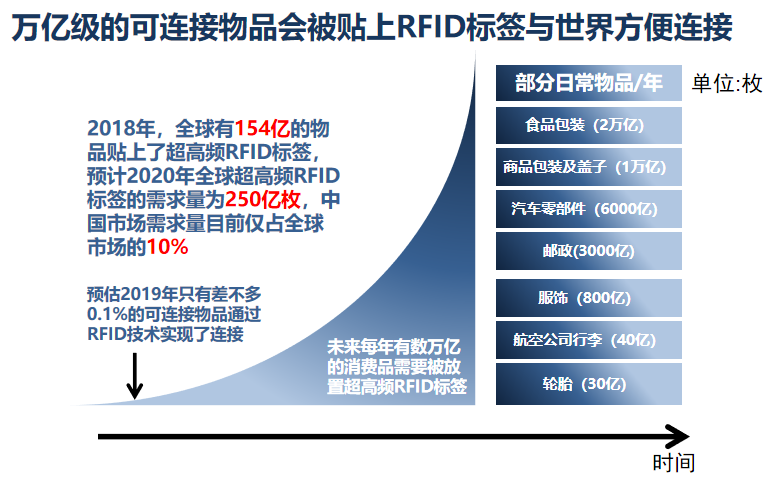

審批事項“流程再造”過程中,窗口將項目籌劃選址、土地預審、土地征收、林地占用、規劃許可、土地供應、登記發證、竣工驗收等審批流程有機融合,構建項目全生命周期審批流程模型;在具體審批系統中,使用電子標簽技術將審批事項和具體項目有機關聯,按照“一次提交、重復應用”的原則,打通各項內部業務事項之間審批材料、審批成果共享利用的通道,實現項目全生命周期數據跟蹤,為我市打造審批快、材料少、流程優、效率高的優良營商環境提供助力。

五、統籌放權監管,保證審批權限下放和實時監管同步落實

為提升審批效率,市自然資源局出臺《深入推進“多審合一、多證合一”改革的落實方案》(淄自然資字〔2019〕337號),將建設用地預審與選址意見書核發、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等審批權限全部下放至區縣,壓減辦事環節,大幅提高窗口審批效率。權限下放的同時,通過審批平臺實現審批業務統一用戶、統一受理、統一要件、統一時限、統一編碼、統一發證、統一備案的“七統一”功能,做到受理、審核、編碼、發證、備案全程監管,保證權限放而不亂、運行高效有序。

六、構建標準規范,實現自然資源業務流程、數據標準和管理制度的規范化

窗口梳理各類審批事項合計110項制定標準材料清單、審批表單,形成標準化業務審批模型;搜集整理國家、行業已有數據庫標準20余項,完成新建數據屬性結構、字段定義、邏輯關系、數據交換內容和格式的規范編制30余項,構建市區(縣)兩級數據建設和交換標準;制定《淄博市自然資源數據管理辦法》和《淄博市自然資源業務審批信息系統管理辦法》,明確分工責任,實現數據資源共享,提升數據應用效率。

七、共建、共享、共用,努力實現審批數據的全市實時共享

同大數據局、住建局等相關部門密切配合,實現與全市工程建設項目審批系統、政務服務平臺的共建、共享、共用。為全市工程建設項目審批系統提供了自然資源“一張藍圖”服務平臺,為全市提供“三區三線”、土地、城鄉、林業等各類規劃數據服務,平臺水平位于全省前列,并順利通過國家驗收;實現審批數據共享,審批平臺產生的審批過程數據、審批成果數據,實時推送到政務服務平臺和工程建設項目審批系統,實現各部門審批數據共享聯動,提高項目審批效率,為精準決策提供數據支撐。

八、立足服務便民,積極探索互聯網+審批服務模式

為實現由“群眾跑腿”向“數據跑路”的轉變,窗口正在開發完善“互聯網”服務相關功能及接口,積極探索“外網申請、內網審核”等“互聯網+自然資源審批服務”新模式,推動實體大廳向網上大廳延伸,推進網上咨詢、預約、申請、查詢、反饋等服務事項,做到線上線下功能互補、融合發展,實現“最多跑一次”“不見面辦理”“全自助辦理”等新型辦理模式,減輕窗口受理人員工作量,為社會公眾提供及時準確服務。

登錄

登錄

注冊

注冊