規范共享電動車RFID停車方案:從技術落地到有序管理

城市街頭,共享電動車隨意停放于人行道、綠化帶甚至公交站臺的場景,早已不是新鮮事。這種 “隨取隨停” 的便利性背后,正衍生出一系列城市治理難題:占用公共出行空間導致行人通行受阻,非機動道內雜亂停放增加交通安全隱患,分散的車輛還讓運營企業陷入 “找車難、調度難、運維成本高” 的困境。據不完全統計,部分一線城市共享電動車日均違規停放率超 30%,既加重了城管部門的管理壓力,也讓共享出行的 “便民屬性” 打了折扣。如何用技術手段實現對共享電動車停放的精準管控,成為城市交通精細化治理的重要課題。而 RFID(射頻識別)技術,通過 “固定讀寫器 + 車載標簽”“車載讀寫器 + 固定標簽” 兩種落地路徑,為這一 “亂停困局” 提供了差異化的破解思路。

一、RFID 雙路徑技術邏輯:兩種方案的核心差異與適配性

RFID 技術的核心是通過 “標簽 + 讀寫器 + 后臺系統” 的聯動實現精準識別,而兩種方案的本質差異,在于 “讀寫器與標簽的移動 / 固定屬性”,這直接決定了部署成本、適用場景與管理靈活性。

(一)路徑一:固定讀寫器 + 車載 RFID 標簽(已落地主流方案)

這是目前應用最廣泛的模式,核心邏輯是 “以停車區為中心構建識別網絡”。

? 技術構成:

a. 車載標簽:為每輛共享電動車配備無源 RFID 電子標簽(無需供電,壽命 5-8 年),內置唯一車輛 ID、電池狀態、品牌型號等信息,安裝于車架內側或電池倉(防拆卸、防損壞);

b. 固定讀寫器:在指定停車區(地鐵口、商圈、社區門口等)通過立桿架設或地面嵌入式安裝固定讀寫器,讀寫距離可根據停車區大小調節(3-10 米),支持 RS485/Ethernet 接口與后臺實時通信;

c. 后臺聯動:讀寫器識別到駛入區域的車載標簽后,向運營系統發送 “合規停放” 信號,允許用戶鎖車結算;未識別到標簽則觸發違規提醒與功能限制。

? 核心優勢:讀寫器集中部署于固定區域,維護方便(如故障僅需檢修特定點位);車載無源標簽成本低(單張 1-3 元),適合大規模車輛裝配;識別穩定性強,不受車輛移動狀態影響。

(二)路徑二:車載 RFID 讀寫器 + 固定區域標簽(靈活適配方案)

這一模式將 “識別主體” 轉移至車輛端,核心邏輯是 “以車輛為中心主動識別停車區”。

? 技術構成:

a. 車載讀寫器:在共享電動車車頭或電池倉內安裝小型化有源 RFID 讀寫器(需接入車輛電池供電,功耗低,續航與車輛一致),支持短距離(1-5 米)識別,內置定位模塊輔助判斷區域;

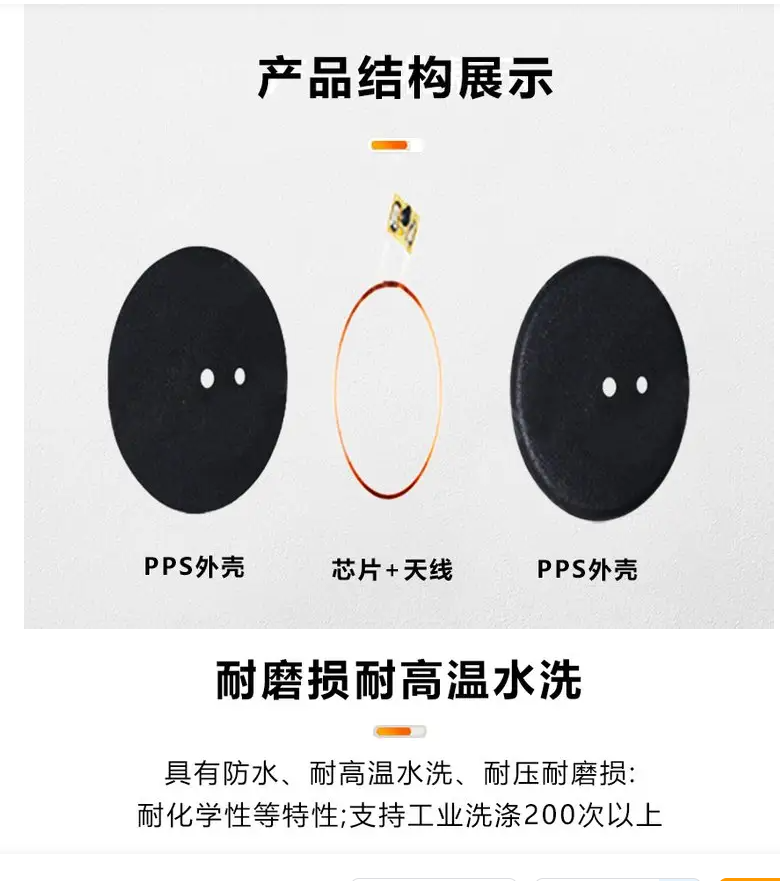

b. 固定區域標簽:在指定停車區的地面、路緣石或立桿上粘貼 / 嵌入抗磨損固定 RFID 標簽(如超高頻 UHF 標簽,防水防碾壓),標簽內寫入停車區編號、位置坐標等信息;

c. 后臺聯動:用戶騎行至停車區時,車載讀寫器主動掃描周邊固定標簽,識別成功后向后臺發送 “已抵達合規區域” 信號,允許鎖車;未掃描到標簽則判定為違規停放,限制結算功能。

? 核心優勢:停車區標簽部署靈活(無需大規模架設設備,適合臨時增設點位);標簽成本極低(單張 0.5-1.5 元),可快速覆蓋零散區域;車載讀寫器隨車輛移動,能適配不規則形狀的停車區(如街角狹長空間)。

二、雙路徑落地實踐:從技術到場景的差異化應用

兩種方案雖原理不同,但均需通過 “技術約束 + 運維優化 + 用戶引導” 實現落地,具體實踐中需結合城市場景特點選擇適配模式。

(一)路徑一實踐:高密度固定停車區的 “精準管控”

適合在商圈、地鐵樞紐、大型社區等車輛流量集中、停車區固定的場景落地。

以某新一線城市 CBD 為例,運營企業在核心區域規劃了 20 個共享電動車標準化停車區,每個區域安裝 2-3 臺防水型 RFID 固定讀寫器(覆蓋半徑 5 米,避免相鄰區域干擾)。用戶騎行至停車區 50 米內時,APP 會推送 “前方 50 米有指定停車區” 的引導信息;駛入停車區后,讀寫器自動識別車載標簽,1-2 秒內完成 “合規停放” 確認,用戶可正常鎖車結算;若用戶將車停在區外,系統會持續彈窗提醒 “當前區域未覆蓋停車點,請前往 XX 停車區”,并從停車未鎖車起 3 分鐘后開啟違規計費(每 15 分鐘 1 元,高于正常騎行費用)。

該模式落地 6 個月后,CBD 區域共享電動車違規停放率從 42% 降至 11%,運維人員日均調度車輛次數減少 35%,單月運維成本降低 22%。

(二)路徑二實踐:零散 / 臨時停車區的 “靈活覆蓋”

適合老城區、城中村等公共空間狹窄、難以規劃大型固定停車區的場景,或大型活動(如展會、廟會)期間的臨時停車需求。

某老城區因街道狹窄,無法設置傳統標準化停車區,運營企業采用 “微型停車點 + 固定標簽” 模式:在街角、巷口等閑置空間(每處僅能容納 2-3 輛車)粘貼防水型 RFID 固定標簽(每處粘貼 2 張,避免遮擋),同時為所有共享電動車加裝小型車載讀寫器(體積如香煙盒大小,固定于車頭內側,不影響車輛外觀)。用戶騎行時,APP 會顯示周邊 “微型停車點” 分布(標注可停車輛數量);抵達停車點后,車載讀寫器掃描到固定標簽,自動向后臺發送 “合規停放” 信號,用戶無需手動操作即可鎖車;若附近無停車點,用戶可通過 APP 申請 “臨時停車”(需上傳現場照片,后臺人工審核,單次最長 15 分鐘,超時自動觸發違規計費)。

針對臨時活動需求,如某城市廟會期間,運營企業在活動場地周邊 500 米內的人行道、停車場邊緣等區域,2 小時內即可完成數十個固定標簽的粘貼部署,快速形成臨時停車區,活動結束后可隨時拆除標簽,避免資源浪費。該模式落地后,老城區共享電動車 “無地可停” 的用戶投訴量下降 68%,臨時活動期間違規停放引發的交通擁堵事件減少 90%。

三、雙方案對比與選型建議:從成本、維護到場景的全維度考量

兩種 RFID 技術路徑各有優劣,運營企業與城市管理者可根據自身需求,從以下 5 個維度選擇適配方案:

對比維度 | 路徑一(固定讀寫器 + 車載標簽) | 路徑二(車載讀寫器 + 固定標簽) |

部署成本 | 初期較高(固定讀寫器單價 1000-2000 元 / 臺,需布線供電);長期較低(車載標簽成本低,無后續耗材) | 初期中等(車載讀寫器單價 300-500 元 / 臺,無需布線);長期極低(固定標簽成本低,損壞后更換便捷) |

維護難度 | 集中維護(僅需檢修固定讀寫器,故障點位明確);讀寫器需定期檢查供電與網絡 | 分散維護(車載讀寫器隨車輛流動,故障需逐一排查);固定標簽易受碾壓、遮擋,需定期巡檢補充 |

適用場景 | 流量集中、停車區固定的區域(商圈、地鐵口、大型社區) | 空間狹窄、停車區零散 / 臨時的區域(老城區、城中村、臨時活動場地) |

識別穩定性 | 高(固定讀寫器信號穩定,不受車輛震動影響) | 中等(車載讀寫器受車輛電池電壓、周邊遮擋影響,需優化安裝位置) |

靈活擴展性 | 低(新增停車區需重新架設讀寫器,周期長、成本高) | 高(新增停車區僅需粘貼標簽,1-2 人即可快速完成) |

選型核心建議:

1. 大規模標準化管理選路徑一:若城市已規劃清晰的共享電動車停車區,且長期固定不變,優先選擇 “固定讀寫器 + 車載標簽”,通過集中化管理降低長期運維成本;

2. 零散 / 動態場景選路徑二:若區域空間有限、停車區需頻繁調整(如臨時活動),或預算有限無法大規模部署讀寫器,選擇 “車載讀寫器 + 固定標簽”,以靈活性降低落地門檻;

3. 混合模式更適配復雜城市:核心城區用路徑一實現精準管控,老城區、郊區用路徑二實現靈活覆蓋,兩種方案共用一套后臺管理系統,實現數據互通與統一調度。

四、落地挑戰與優化方向:讓 RFID 方案更貼合城市實際

無論選擇哪種路徑,落地過程中仍需應對共性與個性化問題:

? 共性問題:標簽易被人為破壞(如撕毀、遮擋),可采用 “隱藏式安裝”(路徑一將標簽嵌入車架,路徑二將標簽粘貼于路緣石內側),并通過后臺實時監測標簽信號,異常時立即通知運維人員;

? 路徑一特有問題:老城區布線困難,可采用 “太陽能供電 + 4G 無線傳輸” 的固定讀寫器,避免開挖路面;

? 路徑二特有問題:車載讀寫器功耗影響車輛續航,可選擇低功耗模塊(待機功耗 <1mA),并優化識別邏輯(僅在用戶點擊 “停車” 時啟動讀寫器,減少無效耗電)。

從長期來看,兩種方案均可與城市智慧交通體系融合:路徑一的固定讀寫器可接入城市公共設施物聯網,共享電力與網絡資源;路徑二的車載讀寫器可聯動車輛 GPS 定位,雙重確認停車位置(避免標簽被帶離停車區復用)。同時,需由政府牽頭制定 RFID 標簽與讀寫器的行業標準(如統一通信協議、頻率范圍),避免不同品牌企業各自為戰,實現跨企業停車區共享與違規數據互通。

共享電動車的 “亂停困局”,本質是 “便利性” 與 “有序性” 的失衡。兩種 RFID 技術路徑雖落地方式不同,但核心目標一致 —— 用技術手段在 “便利” 與 “有序” 間找到平衡點。路徑一以 “固定化” 實現高效管控,路徑二以 “靈活化” 適配復雜場景,二者并非替代關系,而是互補的解決方案。隨著技術的迭代與落地模式的成熟,相信通過 “因地制宜選方案、政企協同建機制”,共享電動車終將從 “城市痛點” 轉變為 “出行亮點”,為城市智慧交通注入更多活力。

登錄

登錄

注冊

注冊