物聯網的未來會變成“空中樓閣”嗎?

作者:北國騎士

來源:搜狐博客

日期:2009-11-17 08:48:24

摘要:物聯網是互聯網的延伸,必須要和傳統互聯網與移動互聯網融合才能發揮強大作用,但如想真正實現,將是一個龐大而繁雜的系統工程,除了技術標準層面,還受法律法規、投資環境等一系列因素影響。最為關鍵的是,運營商應該首先扎扎實實的做好互聯網建設,搞好光線入戶和寬帶應用,追逐物聯網概念應該謹慎。

下班前給家里的空調發信息,空調即開始工作,回到家室溫正合適。 然后給家里的電飯煲發個指令,到家的時候馬上可以遲到香噴噴的米飯。要出門的時候,公文包會提醒主人忘帶了什么東西;衣服會“告訴”洗衣機對顏色和水溫的要求,冰箱會自動提供購物清單等等……

這就是我們未來數字化生活的場景,是物聯網與互聯網的結合帶給我們的現實版完美主義的“空中樓閣”。

每一次經濟危機,都會催生一些新技術,而新技術也是使經濟走出危機的巨大推動力。在席卷世界的百年一遇的金融危機之下,由美國人的“智慧地球”開端,“物聯網”幾乎是一夜走紅,股市上的熱度足以讓業內人士驚愕,讓專家學者們都無從料到。

所謂物聯網(Internet of Things),又名傳感網,指的是將各種信息傳感設備,如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡,其目的是讓所有的物品都與網絡連接在一起,方便識別和管理。

其實,物聯網并不是什么新鮮東西,早在2004年,物聯網就曾被美國《商業周刊》評為全球十大熱門技術。根據“物聯網”的概念描述,物聯網的問世,打破了之前的傳統思維。以前,一直是將物理基礎設施和IT基礎設施分開:一方面是機場、公路、建筑物,而另一方面是數據中心,、個人電腦、寬帶等,而在“物聯網”時代,道路、樓宇、電纜、管道、車輛、上上下下的電梯、甚至牲畜,將與芯片、寬帶整合為一個統一體,基礎設施更像是一塊新的地球工地,世界的運轉就在它上面進行,其中包括經濟管理、生產運行、社會管理乃至個人生活。簡言之,互聯網實現了人與人之間的遠程交流,而這個物聯網技術,則能實現人與物、物與物之間的即時交流。

物聯網用途廣泛,遍及智能交通、環境保護、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工業監測、老人護理、個人健康等多個領域。有專家預測,10年內物聯網就可能大規模普及。美國咨詢研究機構Forrester預測,到2020年,全球物物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到30:1,因此,“物聯網”被稱為是下一個萬億級的通信業務。根據預測,到2035年前后,我國的傳感網終端將達到數千億個,到2050年,傳感器將在生活中無處不在。

根據IBM前首席執行官郭士納的觀點,計算模式每隔15年發生一次變革,被稱為“十五年周期定律”。1965年前后的大型機,1980年前后的個人計算機,而1995年前后則發生了互聯網革命。按此說法,2010年正是物聯網的天下。

互聯網是指將兩臺計算機或者是兩臺以上的計算機終端、客戶端、服務端通過計算機信息技術的手段互相聯系起來的結果,人們可以與遠在千里之外的朋友相互發送郵件、共同完成一項工作、共同娛樂。移動互聯網是人依靠移動終端實現移動終端與移動終端、固定終端兩兩互聯,實現人與人的通信;物聯網是依靠固定和移動網絡實現物與物之間的兩兩互聯,不需要人的參與就可以智能運轉。應該說,移動互聯網和物聯網都是互聯網的延伸,只是一個向自由發展,一個向自然發展,一個是由靜及動,一個是由人及物。

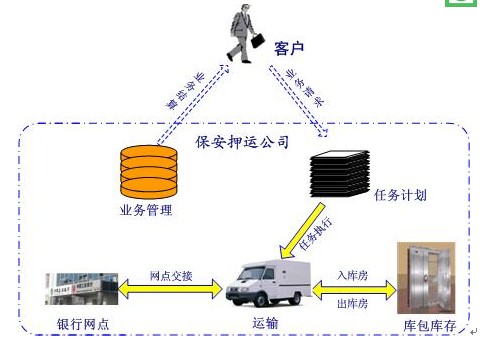

單純的物聯網功能有限,而互聯網與“物聯網”的結合可大大提高管理效率與資源使用效率。存欄動物貼上了二維碼,通過“動物溯源系統”,消費者可通過手機知道羊的成長歷史;手機貼上電子標簽,手機就有了“錢包”功能,刷手機就能乘坐輕軌;2萬臺配電變壓器配上傳感器,一年可降低電損1.2億千瓦時……

同時,要真正建立一個真正有效的物聯網,必須具備兩個重要因素。一是規模性,只有具備了規模,才能使物品的智能發揮作用。二是流動性,物品通常都不是靜止的,而是處于運動的狀態,必須保持物品在運動狀態,甚至高速運動狀態下都能隨時實現對話。中國的3G移動互聯網也許來得正是時候。

建設物聯網,面臨的難題也不少。首先,物聯網需要統一的協議。物聯網既然是一個網絡,那自然需要一個統一的協議作為基礎,就像是互聯網需要TCP/IP一樣,但現實情況要復雜和麻煩的多,特別是在接入層面,協議類別五花八門。GPRS、短信、傳感器、TD-SCDMA、有線等多種通道,協議多得數不清,這些為以后的物聯網發展造成了巨大障礙。其次,物聯網需要地址。每個物品都需要在物聯網中被尋址,都需要一個獨立的地址,在IPv4資源即將耗盡的背景下,物聯網只能靠IPv6來支撐,但IPv6仍遙遙無期。最后,物聯網需要產業鏈整合。物聯網建設所需要的自動控制、信息傳感、射頻識別等上游技術和產業雖已成熟或基本成熟,但要實現上下游產業鏈的聯動,橫向聯系,實現跨專業聯合,仍絕非易事。

目前,無錫傳感網中心的傳感器產品已在上海浦東國際機場和上海世博會被成功應用,首批價值1500 萬元的傳感安全防護設備銷售成功。上海世博局和中國移動共同發布了可承載世博手機票的RFID-SIM卡,并宣布從2009年11月1日起,雙方共同推出世博手機門票。屆時,用戶只要使用內置了RFID的SIM卡,就可以通過手機購買世博會門票、刷手機入園、刷手機在園區購物等,而無需購買紙質的世博會門票。

截止2008年,中國網民已超過美國,位居世界第一。2009年7月,中國互聯網信息中心發布報告顯示,2009年6月底,中國網民規模達到3.38億,已經超過了美國全國的人口總數,網民數量繼續居全球第一。但實際中國互聯網普及率還只有25.5%,遠遠落后于美國80%的比例。而另據媒體報道,中國的平均互聯網下載速度為2.37Mbps,排名全球第71,僅為第一名韓國的11.3%。而平均上傳速度為1.18Mbps,排名全球第35。因此,中國互聯網還有巨大的發展空間和發展潛力。

也許物聯網在不久的將來不會成為海市蜃樓,但按照中國互聯網發展的軌跡和各項基礎條件完備情況來看,物聯網仍有很艱難的一段路要走。對于中國的通信運營商來講,在光纖之父獲得諾貝爾獎春風的鼓舞下,搞好寬帶建設,搞好光纖入戶,把中國的互聯網扎扎實實的發展好才是當務之急。

這就是我們未來數字化生活的場景,是物聯網與互聯網的結合帶給我們的現實版完美主義的“空中樓閣”。

每一次經濟危機,都會催生一些新技術,而新技術也是使經濟走出危機的巨大推動力。在席卷世界的百年一遇的金融危機之下,由美國人的“智慧地球”開端,“物聯網”幾乎是一夜走紅,股市上的熱度足以讓業內人士驚愕,讓專家學者們都無從料到。

所謂物聯網(Internet of Things),又名傳感網,指的是將各種信息傳感設備,如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡,其目的是讓所有的物品都與網絡連接在一起,方便識別和管理。

其實,物聯網并不是什么新鮮東西,早在2004年,物聯網就曾被美國《商業周刊》評為全球十大熱門技術。根據“物聯網”的概念描述,物聯網的問世,打破了之前的傳統思維。以前,一直是將物理基礎設施和IT基礎設施分開:一方面是機場、公路、建筑物,而另一方面是數據中心,、個人電腦、寬帶等,而在“物聯網”時代,道路、樓宇、電纜、管道、車輛、上上下下的電梯、甚至牲畜,將與芯片、寬帶整合為一個統一體,基礎設施更像是一塊新的地球工地,世界的運轉就在它上面進行,其中包括經濟管理、生產運行、社會管理乃至個人生活。簡言之,互聯網實現了人與人之間的遠程交流,而這個物聯網技術,則能實現人與物、物與物之間的即時交流。

物聯網用途廣泛,遍及智能交通、環境保護、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工業監測、老人護理、個人健康等多個領域。有專家預測,10年內物聯網就可能大規模普及。美國咨詢研究機構Forrester預測,到2020年,全球物物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到30:1,因此,“物聯網”被稱為是下一個萬億級的通信業務。根據預測,到2035年前后,我國的傳感網終端將達到數千億個,到2050年,傳感器將在生活中無處不在。

根據IBM前首席執行官郭士納的觀點,計算模式每隔15年發生一次變革,被稱為“十五年周期定律”。1965年前后的大型機,1980年前后的個人計算機,而1995年前后則發生了互聯網革命。按此說法,2010年正是物聯網的天下。

互聯網是指將兩臺計算機或者是兩臺以上的計算機終端、客戶端、服務端通過計算機信息技術的手段互相聯系起來的結果,人們可以與遠在千里之外的朋友相互發送郵件、共同完成一項工作、共同娛樂。移動互聯網是人依靠移動終端實現移動終端與移動終端、固定終端兩兩互聯,實現人與人的通信;物聯網是依靠固定和移動網絡實現物與物之間的兩兩互聯,不需要人的參與就可以智能運轉。應該說,移動互聯網和物聯網都是互聯網的延伸,只是一個向自由發展,一個向自然發展,一個是由靜及動,一個是由人及物。

單純的物聯網功能有限,而互聯網與“物聯網”的結合可大大提高管理效率與資源使用效率。存欄動物貼上了二維碼,通過“動物溯源系統”,消費者可通過手機知道羊的成長歷史;手機貼上電子標簽,手機就有了“錢包”功能,刷手機就能乘坐輕軌;2萬臺配電變壓器配上傳感器,一年可降低電損1.2億千瓦時……

同時,要真正建立一個真正有效的物聯網,必須具備兩個重要因素。一是規模性,只有具備了規模,才能使物品的智能發揮作用。二是流動性,物品通常都不是靜止的,而是處于運動的狀態,必須保持物品在運動狀態,甚至高速運動狀態下都能隨時實現對話。中國的3G移動互聯網也許來得正是時候。

建設物聯網,面臨的難題也不少。首先,物聯網需要統一的協議。物聯網既然是一個網絡,那自然需要一個統一的協議作為基礎,就像是互聯網需要TCP/IP一樣,但現實情況要復雜和麻煩的多,特別是在接入層面,協議類別五花八門。GPRS、短信、傳感器、TD-SCDMA、有線等多種通道,協議多得數不清,這些為以后的物聯網發展造成了巨大障礙。其次,物聯網需要地址。每個物品都需要在物聯網中被尋址,都需要一個獨立的地址,在IPv4資源即將耗盡的背景下,物聯網只能靠IPv6來支撐,但IPv6仍遙遙無期。最后,物聯網需要產業鏈整合。物聯網建設所需要的自動控制、信息傳感、射頻識別等上游技術和產業雖已成熟或基本成熟,但要實現上下游產業鏈的聯動,橫向聯系,實現跨專業聯合,仍絕非易事。

目前,無錫傳感網中心的傳感器產品已在上海浦東國際機場和上海世博會被成功應用,首批價值1500 萬元的傳感安全防護設備銷售成功。上海世博局和中國移動共同發布了可承載世博手機票的RFID-SIM卡,并宣布從2009年11月1日起,雙方共同推出世博手機門票。屆時,用戶只要使用內置了RFID的SIM卡,就可以通過手機購買世博會門票、刷手機入園、刷手機在園區購物等,而無需購買紙質的世博會門票。

截止2008年,中國網民已超過美國,位居世界第一。2009年7月,中國互聯網信息中心發布報告顯示,2009年6月底,中國網民規模達到3.38億,已經超過了美國全國的人口總數,網民數量繼續居全球第一。但實際中國互聯網普及率還只有25.5%,遠遠落后于美國80%的比例。而另據媒體報道,中國的平均互聯網下載速度為2.37Mbps,排名全球第71,僅為第一名韓國的11.3%。而平均上傳速度為1.18Mbps,排名全球第35。因此,中國互聯網還有巨大的發展空間和發展潛力。

也許物聯網在不久的將來不會成為海市蜃樓,但按照中國互聯網發展的軌跡和各項基礎條件完備情況來看,物聯網仍有很艱難的一段路要走。對于中國的通信運營商來講,在光纖之父獲得諾貝爾獎春風的鼓舞下,搞好寬帶建設,搞好光纖入戶,把中國的互聯網扎扎實實的發展好才是當務之急。

登錄

登錄

注冊

注冊