傳感器安裝在RFID標簽周圍 準確掌握牛群信息

請問,誰能離得了牛奶?

回答之前,不要笑話北鼻。

人要認清自己。

你離得開酸奶、蛋糕、冰淇淋、奶茶和卡布奇諾嘛?

不如花點時間,重新認識喝牛奶這件事。

給皇帝試毒的是銀針,為奶牛餐前“查毒”的是無人機。

抬頭藍天,低頭綠草,用肉眼在茫茫草海上尋找毒草,太落后了。

聽過烏頭草嗎?(我聽過首烏,用來解決寫稿多,發際線變高,快禿頭的問題。)

極飛科技創始人彭斌告訴我:“烏頭草,那是一種毒草,牛吃了會有問題。”

夸張一點說,牛吃了要進ICU搶救。好比,草原鶴頂紅。

新疆伊犁,哈薩克自治州·江格子喀拉尕爾依地區,網友“江湖”在微信朋友圈感慨,過度放牧導致毒草瘋狂。

無人機正在為牧民賴以生存的草場努力,他的盆友圈被我截了圖。

定界分秋漲,開帆到曙霞。

中澳兩地農牧人:“這道題,太難了”。

澳洲農民說:“如果你沒有找到它,你就無法殺死它。”

快兩百年了,毒草對澳洲農業的威脅就從未停止過。眨眼的這一秒,毒草還在讓澳洲農戶減產、生態受損。

彭斌拿出極飛無人機方案:

“先派出航拍無人機,測繪地理數據信息,AI技術可識別出烏頭草藏身之所,再派植保無人機精準施藥。”

他憋住一口氣,派出兩種無人機,一副要和烏頭草死磕的決心。

奶牛也生氣地說:“總有刁草要害朕。”

奶牛,在草場發呆,在牛圈里打盹。

養奶牛不易,要做死忠粉。忙前忙后,黑天白夜。別的工作不想干,可以撂攤子歇幾天,可牛不允許你休息。一頭成年奶牛的價格兩到三萬元左右,一天吃草料喝水做免疫,產奶60斤到80斤左右。

別急,你的早餐快有了。

全世界的清晨似乎都屬于奶農,早上5點,斯里蘭卡的太陽揉揉眼睛。

奶農梅姨(班德拉·梅尼克,Bandera Menike)和她的兩個女兒開始了新的一天。工作必須提早開始,奶牛吃喝,擠奶,清潔,田間作業和獸醫護理。

梅姨是斯里蘭卡奶農的代表,斯里蘭卡政府振興奶牛業,梅姨已經見了三位總統。2019年,雀巢稱贊她為該國100大奶農之一,稱贊她家牛奶的質量。

梅姨家有11頭母牛和1頭水牛,牛奶按合同賣給雀巢公司。

雀巢是全世界最大的食品公司。

1987年,當肯德基在北京最繁華的地帶開設第一家餐廳時,雀巢選擇了偏遠的東北黑龍江雙城。

戰略布局頗有深意。雙城雀巢自建成投產至今,已有百余鮮奶接收站,萬余奶戶交售鮮奶,日收鮮奶以百噸計。

雀巢對奶農也是真愛粉。最開始,雀巢曾免費提供給雙城散戶擠奶機,以此來代替傳統的手工擠奶,也減少原奶污染。

在全球,雀巢建立了不止一個“飯圈”,直接與20多萬奶農合作。梅姨的故事就在雀巢企業社會責任報告里。

很多年前,雀巢就意識到,從小型后院農民到專業奶牛場,每種耕作環境都面對不同的困難,從個人、地區到國家,養奶牛的方法無法千篇一律。

養奶牛的點滴,穿過歲月,是一種文化,就像畢加索和朋克。

奶牛眨眨卡姿蘭大眼睛,問道:“我性不性感?”

2019年的巴西。雀巢正在試驗 “奶牛感知”——用傳感器記錄奶牛的方方面面。

傳感器裝在牛的脖子上,為奶農提供7×24小時的奶牛狀況和行為數據。它們花了多少時間運動、休息,何時飲食或反芻。

擠奶前24小時,傳感器預警潛在病,輔助獸醫做出診斷,不擠病牛的奶。

雀巢的傳感器已在1250頭奶牛上成功測試。這一切能給牛奶提質,能給農民增收。

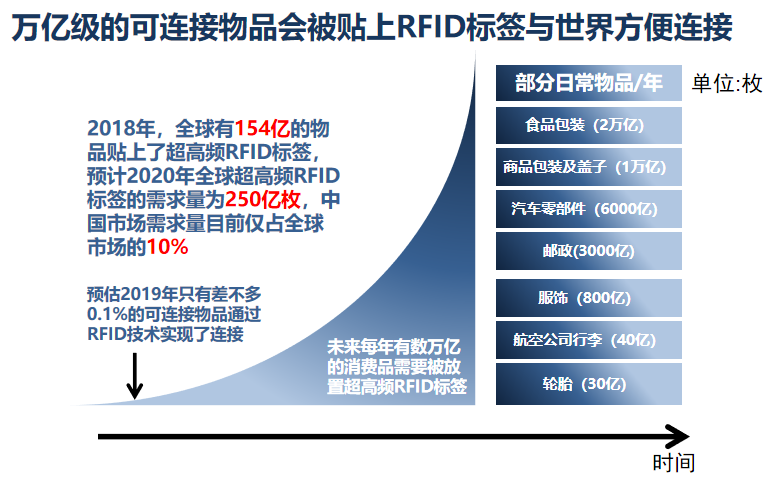

物聯網、傳感器、跟蹤位置、溫度測量僅僅是開始。新技術幫助解決問題,智能傳感,低功耗無線技術,軟件分析,人工智能算法和緊湊設計的硬件,使奶牛的科技含量越來越高。

奶牛脖子上智能脖環,數據會自動上傳,進行分析。在部分先進的牧場,奶牛是有計步器的,我牛們抬頭挺胸,自豪地走著模特步。

奶牛耳朵上摩登“耳環”,內置GPS功能的傳感器、天線、電池和外殼集成到耳標中,小小飾品,瞬間提氣,氣質這塊拿捏得死死的。

奶牛肚子里,放入溫度傳感器,低功耗,測量數據每15分鐘發送到服務器一次。

于是,萬物互聯,物聯網設備讓奶牛集萬千盛寵于一身。

于是,跟蹤溫度曲線,農場工人將找到最好的時機幫助母牛懷孕。(母牛有可能會說:“臭不要臉……”)

于是,實時位置跟蹤的復雜解決方案與分析軟件一起,跟蹤奶牛的位置和移動,讓它們不要亂跑,母牛生病時,特供“病號餐”。

論起科技含量,我牛們鄙視地看了看寶馬車的蠢樣,向一旁的特斯拉最貴車型Model X,微微點頭致意。

奶農都知道,越了解奶牛,就越有能力在正確的時間,采取正確的行動,而這個“正確”正在被測算。

有一家名叫CowManager的公司,奶牛耳朵傳感器技術可提供有關牛群的生育能力、健康、營養和位置的準確信息,傳感器安裝在RFID標簽周圍。

百頭之內是散戶,百頭以上成規模。

德國西北部下薩克森州,毗鄰荷蘭。

一個擁有220頭奶牛的家庭農場。2017年春季,農場主亨利和他的兒子們開始使用CowManager產品。兩個月后,他們決定增加功能,每小時圖表顯示監視結果。

父子倆打出好評:“隨時手機查詢,提前發現得了乳腺炎的病牛。”

父子倆說:“在谷倉里給牛多留一雙眼睛,總是很好的。”

CowManager可以與畜群管理軟件雙向對接。你用我數據,我用你數據,這意味著信息更詳細、更全面。

2020年疫情期間,“手機放牧”更是“出乎意料”地派上用場。

奶農,有了幫手。

奶業,有了名利場。

這場科技時尚SHOW,中國不會落下。

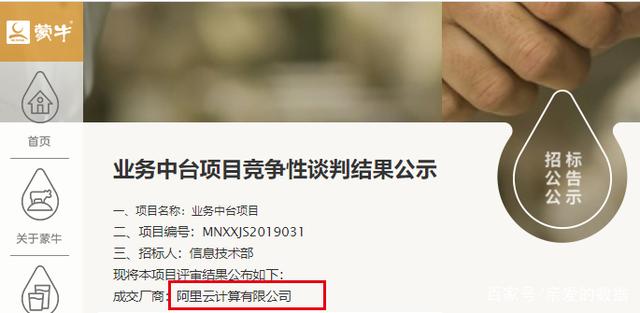

2019年,有一家中國奶廠引入了業務中臺。信息來源是,7月5日《蒙牛乳業業務中臺項目競爭性談判公告》。

(蒙牛全渠道業務中臺項目建設,包括數字化中臺規劃咨詢。全渠道業務中臺搭建,實現商品共享、訂單共享、庫存共享等中臺各中心能力建設,通過相關信息共享,運用智能算法自動匹配規則,實現線上線下融合。在業務中臺搭建基礎上,實現各周邊系統的數據對接及處理。)

數據中臺,是業務中臺的基礎。

看這個公告,可以簡單理解為,數據中臺和業務中臺打包在一起賣。數據中臺整合來自各渠道的多源異構數據,業務中臺的算法和模型,為正在運行的業務提供預測和預警。

雙中臺,就是雙劍合璧。

2019年12月17日。蒙牛乳業官網公示,阿里云中標。

一位不愿意透露姓名的首席數據官告訴我:

“阿里云獲得乳業頭部客戶訂單,這張訂單是其次,更珍貴的是機會,是互聯網大廠獲得深度理解傳統行業的機會。”

農牧行業數字化轉型勢在必行。

投資人的邏輯是,市場容量。

社會價值的邏輯是,全國人民喝得上奶。

奶廠引進了物聯網設備,大量非結構化的外部數據源流入,用大數據建模、測試、分析,進而預測、預警,從事后的分析,到事中的洞察和事先的預測。

奶廠引進排產系統,產量和銷量能有更好的匹配,牛奶的浪費、成本的問題會按下終止鍵。

牛奶的供應鏈就好比一場接力賽,一棒接一棒,長期看來,數據和各類系統、中臺對接,能把更大的價值貢獻給下一棒。

牛奶從草原、牧場到商超、餐桌,機器了如指掌。

2020年1月的冬季達沃斯論壇上,蒙牛集團CEO盧敏放,表示,

“一盒蒙牛牛奶背后有170兆字節的數據”。

祖祖輩輩生活在呼倫貝爾牧民對我說:“牛糞不臭,牛奶真香”。

須臾之間,中國頭部科技大廠,踏足牛圈。

一些中國小型科技創業企業也在找業務切口,找局部場景。比如給奶牛安裝“定位裝置”。放養的幾百頭牲口進行清點時,發現丟失,創業公司的太陽GPS智能定位器,不用頻繁充電、有防盜功能。

奶牛只顧低頭吃草,

內蒙古的風揮手問好,

北海道的雪沒有融化。

疆理雖重海,車書本一家。

中日兩地奶農:“這道題,太難了”。

日本人口老齡化,招不到人干活。中國農村的用工成本則越來越高,彭斌和他的極飛無人機團隊常年飛奔在農田鄉間,目的只有一個,用新技術提高農業生產效率。有人偷偷告訴我,彭斌新買的豐田車,兩年,跑了14萬公里。

想要了解農務,問他準沒錯。

五一勞動節,終于和他小聊了一會,他告訴我:

“農村(勞動力)雇傭價格要看區域和工種,每天均價應該在一兩百塊錢。像開拖拉機的,或者說是一些勞動力強度比較大的,要三四百塊錢,在農忙的時候,甚至能達到五六百塊錢一天”。

算算人力,再看看農作物的市場價格。

竹蜻蜓載著機器貓在暮色中遠去,日本擠奶機器人走進奶牛圈。

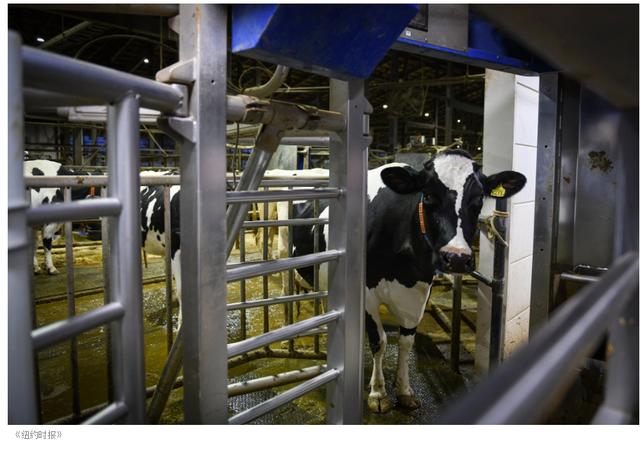

MotokoRich是《紐約時報》東京分社社長。據她所談,日本北海道卡姆(Kalm)乳制品廠廠長老金(Jin)接管了妻子家庭的奶業企業。

老金說:

“想要生存,就必須與其他幾家也缺乏工人的乳業合并,因為日本人口出生率下降到自1874年以來的最低水平。”

北海道札幌市郊外的奶牛場里,每頭母牛的脖子上都裝有一個傳感器,在需要擠奶時向機器人發出信號。

自動化的門將奶牛圍住,機器人將吸盤連接到奶牛的奶頭。計算機設備追蹤流入銀色金屬罐中的牛奶量。

牛圈里沒有人,一切井然有序。

有了機器人,這家奶廠從15名工人減少到5名工人。爵士樂鋼琴曲在谷倉中回響,奶牛們聽了心情很舒暢。

8個機器人要給400頭奶牛擠三回奶,日日如此,不知疲倦。

當康夫愛上養牛,哆啦A夢的口袋里不知道會掏出什么幫他。

九門風月好,回首是天涯。

距離英國倫敦市中心130英里的伍斯特郡山頂上,每天清晨,奧斯汀·諾爾斯大伯(Austin Knowles)把腳塞進橡膠靴,木門的影子斜斜長長。

谷倉門上的木頭已經有200歲了,仿佛存在于狄更斯的小說里。

如今,諾爾斯大伯使用奧地利創業公司SmaXtec的技術監測奶牛。迷你香腸大小的金屬棒傳感器放在四個胃中的第一個。

奶牛的生產壽命就是金屬棒的電池壽命。它可以傳輸胃里的PH值、溫度、蠕動的次數、喝了多少水。谷倉建有基站接收信號,會有環境溫度和濕度的讀數。

在牛的體內裝設備,可能有些許殘忍,但是現在比較常見的養殖設施。

數據忙于排隊上云,傳感器在奶牛胃里忙碌不停。重約227克,連著 Wi-Fi。如果母牛生病,系統會在癥狀明顯之前的幾天,直接發電子郵件給當地獸醫,都不用大伯上門“掛號”。

云上云下,數據從奶牛身上出來,路過傳感器、可穿戴設備、數據中臺、業務中臺,在牛奶智能供應鏈中舞蹈。

原奶易變質,牛奶很嬌貴。

供應鏈上每個節點的庫存都令人頭大。

奶業不是高利潤行業,即使是能吃到全球化、規模化紅利的雀巢,現在也未見大規模推廣傳感器等多元數據采集。

所有數據采集、軟硬件成本都是在提高生產效能,盡量不腐蝕現有利潤。2019年,伊利毛利率37.4%,凈利率只有7.7%。

大疫當前,生意不好,雀巢賣掉了部分資產(“雀巢已決定對其在華銀鷺花生牛奶和銀鷺罐裝八寶粥業務進行戰略性審視,包括出售的可能性。雀巢將保留目前由銀鷺灌裝和分銷的雀巢即飲咖啡業務”)。

這一消息是雀巢發布2020年第一季度銷售業績,并更新新冠肺炎影響情況時提及的。

與此同時,雀巢在官網上承諾:

“許多奶農目前正面臨嚴重的需求中斷問題。我們正在全面兌現約定采購數量的承諾,幫助奶農維持生計。”

連全球食品行業領頭羊都站出來拍胸脯,重振奶農信心。這也從側面表達出,奶農的日子不好過。

忽然間,從2020年3月下旬開始,美國、英國和加拿大的奶農開始傾倒牛奶。

美國乳業協會的執行副總裁Dennis Rodenbaugh先生說:“4月第一周里美國生產的牛奶中有大約7%被倒掉了。”

更糟糕的是,他預計隨著時間的推移,這個比例還將繼續增加。

“你不能把牛奶關停,它們不是水龍頭。”

27歲的佐伊 (Zoey Nelson),美國威斯康星州沃帕卡(Waupaca)第六代奶農。她眼睛直勾勾地望著電視記者的鏡頭,告訴美國NBC新聞頻道,“眼睜睜看著牛奶,被白白浪費掉。”

美國佛羅里達州的奶農,已將牛奶倒入草地和工業排水渠中,足以填滿一個奧林匹克標準的游泳池。

“我們看到整個美國的需求下降了大約12%到15%。”

美國乳業農民協會的Jennifer Huson在周例會乳制品行業電話會議上說:“這些需求變化,出現了很多不確定性。”

倒牛奶這種極端行為,出現在90年前的美國大蕭條時期,出現在耳熟能詳的教科書中,而今歷史重現。

川建國翻了翻白眼,辯護道:

“原本奶農們倒的牛奶可能會在220萬加侖,如果我們能控制在數十萬,那說明我們做得很好”。

大國總統也無法力挽狂瀾。

疫情背景下,奶業產業鏈數字化的第一座里程碑在哪?農牧業不做數字化轉型,不做供應鏈協同,當“不確定性”到訪,兩手一攤,束手無策。

說白了,供應鏈那么長,頭看不到尾,尾望不見頭,誰知道誰在干嘛?

這波疫情,電商成為居民首選購買渠道。看看大洋彼岸,亞馬遜公司股價上漲,世界首富貝佐斯一口氣身價漲了50億。

電商除了有貨,有數據,還在建設智能供應鏈。

這樣就有機會解答“誰在干嘛?”。

申作軍教授(京東智能供應鏈首席科學家)總結了四條“京東供應鏈的困難”,其中有三個和牛奶有關系,商品需求的突然變化導致供需結構失衡,物流產能壓力大,產業產能不足。

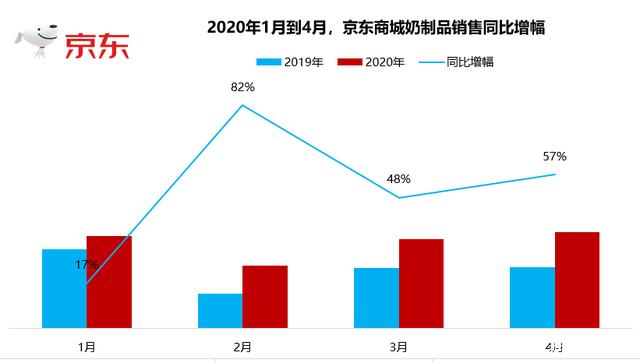

關于供需問題,京東集團智能供應鏈Y業務管理部(原Y事業部)翟松濤總監也驗證了大眾的想法:“2月部分商品同比成交額飆升,史無前例。”

她親口告訴我:“牛奶需求也增加得厲害。”

“(我們)拉出前幾個月京東商城的牛奶數據看一看。”

結果明顯,2020年2月,部分奶制品(不含嬰兒配方奶粉)銷量同比去年,激增80%。

京東零售集團消費品事業部干貨食品部總經理劉利振則告訴我:

“京東高端、有機牛奶同比增幅高達300%以上。”

此時,供應鏈的作用,是解決在線購買需求的爆發,牛奶有一定代表性。

在每一個環節,庫存都是牛奶的死敵,乳白色的牛奶上不能飛綠頭蒼蠅。

雖然液態奶有保質期,只要不積壓,倉庫有地方放置就可以了。但是,你多放幾個月試一試。

面對異常變化,物流的反應是成本上漲。悲劇的是,流通成本最后都會算到消費者頭上。

悲劇,是不允許發生的。

漲價,也是不允許發生的。

翟松濤總監的原話是:

“疫情期間,(牛奶等基本供應)不能漲價,劉強東都不允許。”

這句話的分量可不輕。

“即使運營成本變成大山,壓在我們身上。我們的任務是在更小的利潤空間里,想盡一切辦法,把這個問題解決好。”

表達完態度,她補充解釋了原委。翟松濤留著干練的黑色短發,戴著黑框眼鏡,她說話不會和你繞彎子。

態度是做好事情的基礎。供應鏈的這場大考,出了送命題。

村村鎮鎮,閉戶封路。

原奶出不了奶源地。

用腳指頭也想到了,沒有車。

刻骨難題,分擔給每一家企業,那就是一座大山。

這次大考,沒有人是滿分,我們盡量不丟分,也把失去的搶回來。

順豐、三通一達……都沒有完美解決。因為全國上上下下都沒有足夠物流(產能)去送貨。疫情最緊的時候,很多人都能看到APP下了單,會收到一個遙遙無期的延遲通知。

火神山、雷神山是工程。

下單量飆升的背后,也是體系,更是工程。作為行業專家的采銷人員也做了大量工作,比如全球尋源。

然而,需求變化疊加供應不足,題更難了。

翟松濤的語氣中有些自豪,她說:

“人為判斷+數據判斷,京東每一次銷售機會的匹配,都在加速產業的流通速度。”

消費者的剛需,明擺著。供應鏈上沒有甩鍋大賽,而是NBA籃球賽。裁判計時的每一秒,京東都希望把球準確地投入籃筐,投籃越準,就越能搶時間,投不中,就浪費了一次上籃的機會。

搶到的機會,在為上游,上上游創造價值。

留給中國隊的時間不多了,留給供應鏈的利潤空間也不多了。需求變化疊加供應不足,利潤空間掐得很緊實。

“控制運營成本,用技術精細管理。把貨買到京東,上游供應商是兩周給我(京東)送一次,還是一周送一次?節奏,是供應鏈系統來定.大數據在這里發揮作用。什么時間,送多少量到倉里來,有工具精細化的測量。”

供應鏈的大考,沒有送分題。

供應鏈是一個平衡的過程,不是取舍的過程。

技術工具要謀劃,要測算,供應鏈上怎么做,成本測算與對比,每一步都是計算好,才能邁出去,不能無腦指揮,供應鏈要越聰明越好。

換句話說,物流上漲的成本,京東在運營環節用技術“省”下來了。

觀察可得,一線采銷專家非常重要,數據與算法不取代人的經驗與能力,講究與機器的配合。一種人機CP(搭配)組合孕育而出。

牛奶好像一條奔騰不息的大河,河水流到哪條支流,哪個湖,哪條溪,不是直覺,而是量化。

俗氣地講,降下來的成本,給京東省錢,就是給用戶省錢。

最后,問一個知乎體的問題,

“如果沒有技術工具,供應鏈會有一種什么樣的體驗?”

翟松濤干脆地答道:

(貨物)動一下都是成本。資金的、倉儲的。 歸根結底,多花錢。”

翟松濤口中的節奏,就好比舞曲里的伴奏。踩不對,意味著庫存成堆,有訂單的地方沒貨,沒訂單的地方壓貨,亂成一團。

斯里蘭卡的浪花撕碎天邊晚霞,呼倫貝爾的料草成捆搬到飼槽,北海道的牛欄里放著《愛樂之城》里的爵士樂。

數字技術的普及,尷尬于沒數據,或數據困于孤島。須臾間,科技入“牛圈”,潤“牛”細無聲。

喝杯牛奶,太難了,而創造者與創新者早已迎著問題出發了。

登錄

登錄

注冊

注冊