IoT重新定義IDM模式,國內傳感器或將迎來歷史轉折

傳感器技術作為信息技術的三大基礎之一,是當前各個國家爭相競爭拔高的技術之一。

目前,全球的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢,根據研究數據來看,2018 年全球傳感器行業市場規模已突破2000 億美元,未來 5 年全球傳感器市場將保持 8%左右的速度增長,到 2024 年市場規模將會達到3284 億美元。

同時,我們也能看到,傳感器領域的技術在物聯網和消費電子等風口產業的推動下,在現有基礎上產生了更廣的延伸和更大的提高。

這篇文章我們主要圍繞在物聯網的推動下,國內傳感器企業在IDM模式上的發展邏輯以及延伸方向,那么,這些傳感器企業是如何走入IDM模式,如何與物聯網融合發展?

IDM或許才是國產崛起要素

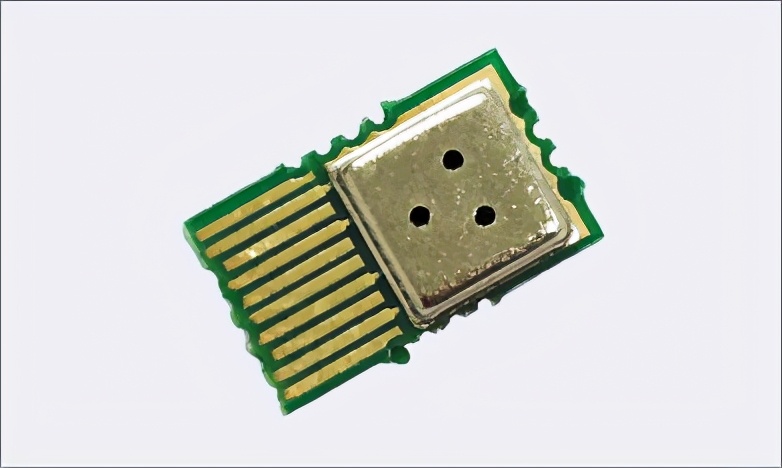

傳感器作為半導體產業組成部分,雖然只有產業總量的5%左右,但是麻雀雖小五臟俱全,集成電路該有的產業鏈,傳感器同樣擁有。

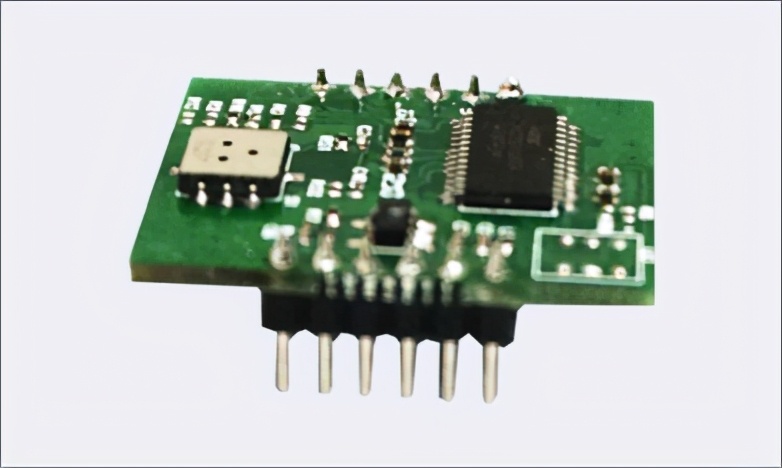

按照傳統的行業定義來看,傳感器廠商能夠完成傳感器芯片的設計、制造、封裝、測試等產業鏈環節,這類廠商稱為IDM模式。

IDM模式與Fabless(無工廠)和Foundry(代工廠)模式對比來看,優點就是設計、制造等環節協同優化,有助于充分發掘技術潛力;能有條件率先實驗并推行新的半導體技術。

而由于全產業鏈環節完善,IDM模式的缺點就是規模會更加龐大,管理和運營成本偏高。另外,由于所涉及產業鏈過長,資本回報率偏低。

同時,在芯片國產化的大趨勢下,傳感器芯片國產化也是國家重器和行業發展的關鍵。在2020年物聯之星的評選獲最具影響力傳感器企業獎10名獲獎名單中,一共有7家IDM傳感器企業入選,占比高達70%,分別是煒盛電子、TE、四方光電、高芯、豪威、慧聞納米、奧松以及西人馬,其中就有6家是本土企業。可見,對于在傳感器行業中,尤其是物聯網傳感領域里,IDM模式依舊是受到行業認可的標準之一。

IDM模式雖說不好做,但是在抵御外部風險和迎接行業契機方面可以說是不二之選。無論是在汽車、航空航天、交通、家電、農業等傳統應用場景下,IDM有著絕對的成熟供應鏈優勢,同時,伴隨著5G、AI、IoT、大數據等技術的發展來看,智能傳感的算法升級、多傳感器融合算法,以及在建立技術壁壘上,IDM模式都能夠從容應對。

反過來看,雖說國內80-90%的傳感器芯片都是進口的,但是我們完全可以將這絕大部分由國外企業所占據部分的市場份額轉化成國產市場占有率,這里面的因素會有很多,例如國外產能大幅降低、國內客戶需求熟悉程度、供應鏈完善。

所以在今年以及未來,我們能夠看到更多的IDM傳感器廠商崛起,是個挑戰也是契機。

IoT重新定義IDM

放在10年前,IDM模式的傳感企業只涉及傳感器芯片的設計、制造、封裝、測試等產業鏈環節,但是現在,IoT給這些IDM廠商提供了更加豐富的產品和業務想象空間。

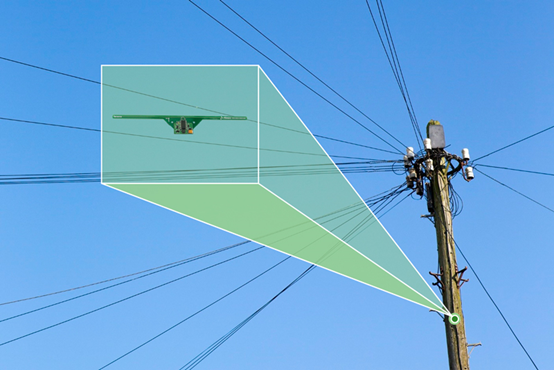

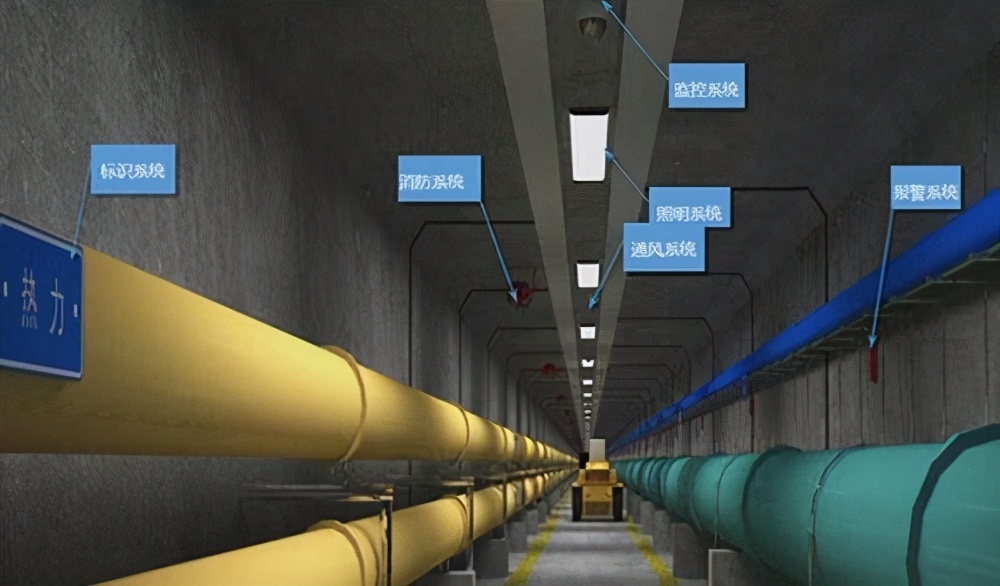

基于上述的煒盛電子、四方光電、高芯、豪威、慧聞納米、奧松以及西人馬公司,煒盛電子、高芯分別依托漢威科技和高德智感的IoT業務,或者像四方光電、奧松、慧聞納米、西人馬等公司本身的IoT業務。這些企業都在布局高增量的IoT場景,從芯片,傳感模組,傳感終端,傳感網,云平臺以及最后落地的項目場景,或多或少皆有涉足。

從市場規模來看,《2020年移動經濟》報告指出全球物聯網收入在2025年將達到1.1萬億美元。這個數據與我們開頭介紹的2024 年傳感器市場規模將會達到 3284 億美元相比,超過3倍,蛋糕十分誘人。

同時,如果執著于單純的出貨量的話,利潤率并不可觀,在筆者與幾家涉足物聯網模組和終端的IDM企業來看,利潤率均要高出傳統芯片出貨30%左右。IDM廠商涉足IoT下游終端產品、解決方案以及項目,所獲得的附加值是芯片出貨量所不能企及的。

筆者認為,在IoT的影響下,傳感器芯片的價格、性能以及性價比或許并不是衡量一家傳感器企業市場反饋的絕對標準,以終端匹配能力、解決方案普適能力為標準的物聯網項目將會是對IDM傳感器企業的標準之一。

IoT時代下,傳感器廠商的“新IDM模式”應運而生,從芯片(材料)、模組、終端、平臺、傳感網、解決方案、場景項目。這種新模式新模態將會始終貫穿于IoT前進的道路上,才能滿足萬物互聯場景化、碎片化的復雜需求。

當然,除了IDM廠商之外,在模組、終端等方面能夠適應IoT屬性的傳感器企業亦能分得一杯羹。在新模式新業態的發展下,傳感器企業如何把握萬億物聯網市場?

為了幫助傳感器企業在物聯網發展動向,提升市場影響力。IOTE 2021國際物聯網展將于2021年8月18日-20日在深圳(福田)會展中心舉辦,這將會是一場關于物聯網產業鏈最完整的展示。目前,已有超過50家國內外知名傳感企業將在IOTE 2021深圳國際物聯網展進行產品和解決方案展示(名單見附錄)。

展商名稱 | 展位號 |

博世(中國)投資有限公司 | 2C16 |

鄭州煒盛電子科技有限公司 | 2C32 |

安森美半導體 | 1A145 |

Sensirion(盛思銳貿易(深圳)有限公司) | 2C9 |

湖南菲爾斯特傳感器有限公司 | 2C2 |

北京昆侖海岸傳感技術有限公司 | 2C3 |

上海飛聚微電子有限公司 | 3A54-2 |

深圳萬訊自控股份有限公司 | 2C97 |

深圳市源建傳感科技有限公司 | 2C175 |

蘇州慧聞納米科技有限公司 | 2C172 |

杭州八識科技有限公司 | 2C92 |

深圳市晶科鑫實業有限公司 | 1A180 |

敏源傳感科技有限公司 | 2C175 |

深圳電目科技有限公司 | 2C96 |

河南福申電子科技有限公司 | 2C80 |

北京博大光通物聯科技股份有限公司 | 2C130 |

陜西拓普索爾電子科技有限公司 | 2C60 |

合肥皖科智能技術有限公司 | 2C173 |

嘉興博感科技有限公司 | 2C151 |

泰州福聲電子科技有限公司 | 1A163 |

麥克傳感器股份有限公司 | 2C59 |

上海銘控傳感技術有限公司 | 2C61 |

上海宜鏈物聯網有限公司 | 1A221 |

深圳市晶遠興電子科技有限公司 | 1A217 |

蘇州簡管家物聯技術有限公司 | 2C156 |

深圳市晶光華電子有限公司 | 1A293 |

深圳市明棧信息科技有限公司 | 2C33 |

深圳市集和誠科技開發有限公司 | 2C87 |

山旗電子(香港)實業有限公司 | 2C73 |

智馳華芯(無錫)傳感技術有限公司 | 2C102 |

米恩基(浙江)傳感科技有限公司 | 2C127 |

(德國EC Sense )寧波愛氪森科技有限公司 | 2C79 |

廣州奧松電子有限公司 | 2C61 |

上海祉翔傳感技術有限公司 | 2C149 |

合肥微納傳感技術有限公司 | 2C100 |

西人馬聯合測控(泉州)科技有限公司 | 2C48 |

煙臺艾睿光電科技有限公司 | 2C129 |

高德紅外/武漢高德智感科技有限公司 | 2C123 |

深圳揚興科技有限公司 | 2C86 |

深圳市歐利德儀器儀表有限公司 | 2C58 |

北京富奧星電子技術有限公司 | 2C49 |

廣州市科虹電子科技有限公司 | 2C128 |

福建上潤精密儀器有限公司 | 2C82 |

深圳市祥為測控技術有限公司 | 2C212 |

廣東華蘭海電測科技股份有限公司 | 2C81 |

無錫康森斯克電子科技有限公司 | 2C98 |

南京沃天科技有限公司 | 2C126 |

深圳市普晟傳感技術有限公司 | 2C103 |

深圳榮亞物聯科技有限公司 | 2C188 |

深圳盛世物聯傳感技術開發有限公司 | 2C176 |

識別下方二維碼立即預約觀展

登錄

登錄

注冊

注冊