江蘇常州市武進區圖書館使用RFID、VR技術打造科技化圖書館

7月,武進第二圖書館向公眾開放,試運行3天進館人數近1.4萬。在“開業”熱潮過去后,二圖走進更為安靜豐盈的日常。閱讀推廣活動室里,本地作家帶來一場新書發布會;陽湖書房里聚起一群看書寫作業的學生;低幼兒借閱室里繪本色彩斑斕……不論你是誰,只要走進圖書館,安靜讀書的時光總能隔絕所有的喧囂,精神世界也逐漸豐富起來,最終豐潤社會文明。

一路走來,武進的公共圖書館事業取得了長足發展。接下來,該如何通過共建共享,讓基層圖書館資源分布更加均衡、利用更加充分、運行更加智慧,最終打通全民閱讀的“最后一公里”,成就更美好更文明的未來?日前,記者就此展開了調查。

400萬元建了一所國家一級圖書館

早在2015年,原武進區文廣新局就提出與學校共建共享公共圖書館的思路。一年后,將當時還處于規劃中的人民路初中確定為首個試點。就這樣,原本位于學校中心的校圖書館被挪到校區邊緣、緊鄰火炬北路,并一下子增加了2000平方米的面積。

最終建成投用的武進第二圖書館服務面積達5400平方米,藏書20萬余冊。全館設低幼兒借閱室、少兒借閱室、成人借閱室、報紙期刊閱覽室、自習室、書畫展覽廳、陽湖書房、咖啡吧、電子閱覽室、VR視頻點播室、VR藝術體驗區等功能室。

如此大體量、資源豐富的圖書館,竟然只花了400萬元就建成投用。原來,武進第二圖書館由武進區圖書館負責運行管理,按照國家一級圖書館服務規范免費開放。而共享圖書館建設總投入包含在學校預算資金內,由區財政統籌布館經費,將學校圖書館的家具和圖書購置經費納入公共圖書館,因此,僅花400萬元就建成了一所國家一級圖書館。

“我們用柵欄將圖書館與校區分隔開來,并設置了校內出入口與獨立出入口。學生們可以從校內進圖書館,市民們則從學校外進出。這樣,圖書館既依存學校,又獨立運營,節約了大量場地、資金與人力。”項目發起人之一、武進區圖書館館長王曉剛表示。

圖書館走進校園,再“走出去”,是武進公共閱讀事業一次大膽且有益的嘗試。“接下來我們還將持續推進與新建學校共建共享圖書館建設。目前,位于牛塘初中的武進第三圖書館設計工作已基本完成。”王曉剛說,日漸成形的圖書館群落,將輻射周邊的數十萬居民,真正形成全城閱讀、全民閱讀的風潮。

智慧公共文化空間在武進

當圖書館的硬件建設到位以后,賦予智慧內核成為靈魂所在。2019年,橫空出世的蘇州第二圖書館以其海量圖書資源、智能立體書庫、機器人分揀系統驚艷世人,與此同時,武進也摸索出一種人性化、接地氣、性價比更高的智慧圖書館模式。

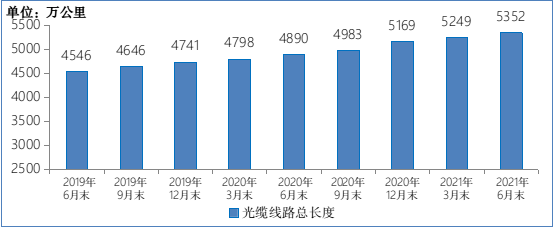

“最關鍵還是理念要新,真正把互聯網+思維融入到圖書館管理和讀者服務中去。”王曉剛說。首先,RFID智能借還系統,讓借書就像借充電寶一樣方便。而利用先進的互聯網圖書館總分館圖書管理系統,我區將區圖書館、鎮(街道)圖書分館、村(社區)圖書室的圖書進行統一管理,全區140萬冊藏書實現圖書目錄同平臺檢索、圖書通借通還、借閱證全區通用。

“武進區圖書館還聯合國家數字圖書館、江蘇省數字圖書館、常州市數字圖書館,擁有海量數字資源供市民免費使用。”王曉剛介紹道。市民只需辦理公共圖書館借閱證,連上互聯網即可使用。

在湖塘工作的丁娉經常和女兒一起到圖書館消磨時光。“用微信公眾號綁定之后就能刷臉借書,當然,這都是常規操作了。相比之下,第二圖書館的VR項目更讓孩子們感到耳目一新。”在第二圖書館創新推出的VR視頻點播室、藝術體驗區,戴上VR一體機就能徜徉文化藝術的海洋。“就像在真實的博物館、美術館里游走一樣,可以全方位、近距離地欣賞《蒙娜麗莎》這樣的名畫。”丁娉說。現代科技將藝術教育提升到了前所未有的新高度,突破了時空的限制。

打通全民閱讀“最后一公里”

午后,身兼書法家、教師與牛塘鎮“書香人家”代表的許波來到位于牛塘鎮盧家巷社區的陽湖書房。320平方米的空間內藏書1萬余冊,服務周邊兩萬余名居民。這間社區書房也是武進區圖書館與社區合作的首個智能化無人值守“陽湖書房”項目。

目前,我區各鎮、街道、開發區共分布陽湖書房7個,還有2個將于今年年底建成,并在商圈、企業、為民服務中心等人流密集場所設置更加智能、小巧、便捷的陽湖微書房智能借閱柜,再輔以進駐各村、社區的農家書屋,以及創新性的“書服到家”圖書借閱服務,進一步縮短服務半徑,全域閱讀地圖正在點亮。

作為城市公共文化空間,圖書館還承擔著開展豐富多彩的公益閱讀活動的重任。“各大閱讀空間里,影音室、活動室利用率都很高,新建的圖書館更是偏重于活動開展,特別是針對少年兒童的閱讀活動。”王曉剛說,市民通過圖書館微信或網站,可實時了解圖書館近期將要開展的各類活動的詳細情況,還可以進行活動報名、簽到、積分、評論等操作。

世界著名圖書館學家、印度圖書館學之父阮岡納贊曾說過,圖書館應該是一個成長中的有機生命體。高度數字化代表著實體書刊資源占用的空間被進一步壓縮,現實中的圖書館將越來越趨向于第三空間化。走進圖書館,不再只是借書還書讀書,更多的人來這里結識朋友、參加活動。而社區圖書館發展到最后,也許能與家庭書房融合。當圖書館成為更加貼近、隨意、舒適的地方,知識與文明則在這個過程中變得觸手可及。

登錄

登錄

注冊

注冊