國土空間監測網絡建設試點已確定,構建國土空間規劃模型體系,促進智慧空間治理產業發展

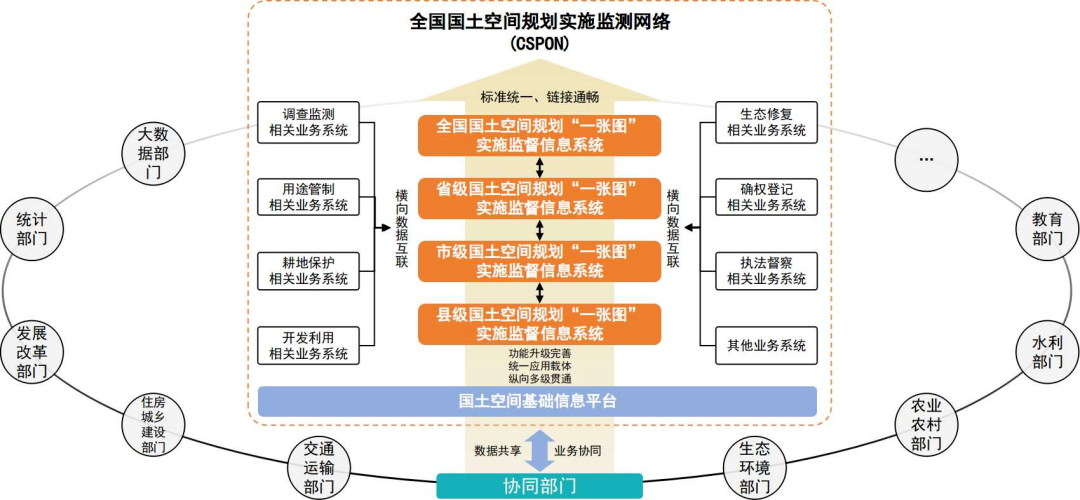

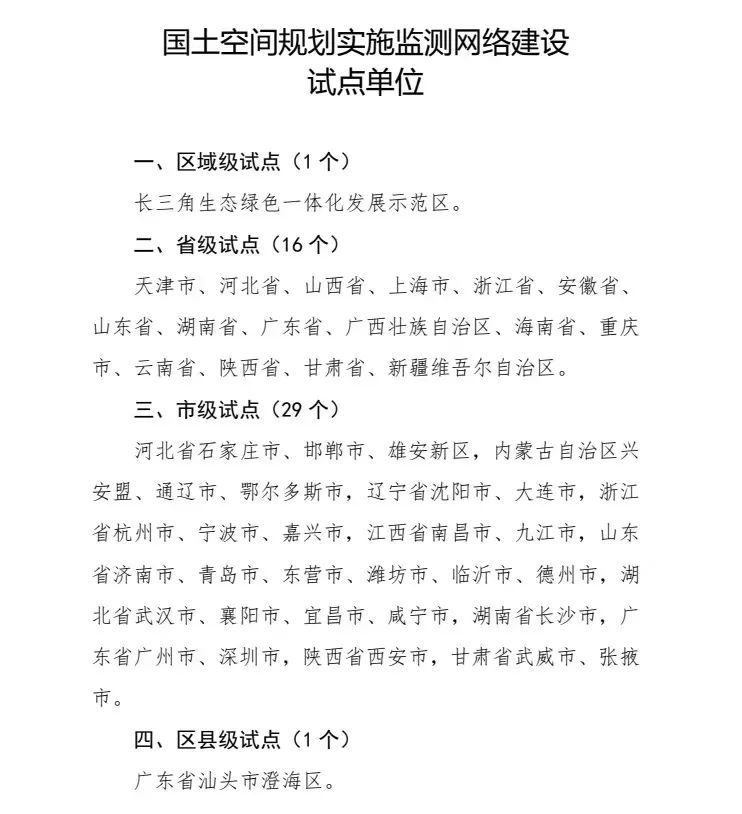

今年9月,自然資源部辦公廳發布《關于部署開展國土空間規劃實施監測網絡建設試點的通知》(以下簡稱《通知》),提出在省級自然資源主管部門推薦的基礎上,在1個區域、16個省份、29個城市、1個區(縣)部署開展國土空間規劃實施監測網絡建設試點工作,試點期至2025年。

全國國土空間規劃實施監測網絡架構關系圖

近日,國土空間規劃實施監測網絡建設試點城市及區域已確定。

據相關文件,此次全國國土空間規劃實施監測網絡建設,各級自然資源部門要在職責范圍內積極探索,重點圍繞9方面任務。

本文梳理行業相關的重點條文,概括如下:

(一)升級國土空間規劃“一張圖”實施監督信息系統功能。

按需動態增加管理功能模塊、加載智能工具。

提升軟硬件支撐能力,確保三維海量時空數據高速計算、流暢展示。

依托“國土調查云”等,建設國土空間規劃實施監測政務系統便攜終端,為多方參與國土空間治理提供平臺載體。

(二)圍繞國土空間規劃實施監督監測需求搭建應用場景。

健全評估預警指標體系,大力推進評估自動化。實現指標自動計算、報告自動生成;明確不同層級、不同類型規劃的監測評估任務及相互銜接融合關系,強化對“三區三線”和五級三類國土空間規劃實施情況評估,逐步提升對重大戰略區域、重點城市、重大工程等規劃實施情況和重點領域、突出問題等的監測預警能力。

把握國土空間網絡結構的無標度性,加強對流動空間監測分析,精準識別空間形態、空間關系演變趨勢,強化人地(海)協調、要素保障、布局優化、品質提升、風險防范等復雜空間治理場景的模擬推演功能,輔助科學決策。

(三)發揮數據匯聚優勢,開展數據精細化治理。

建立健全權威高效的數據獲取機制。以實景三維中國為空間數據基礎,完善自然資源三維立體“一張圖”,以國土調查成果為統一底數,根據規劃實施監測需求持續完善調查內容,城市相關數據由城市國土空間監測提供,有條件的地方可開展補充專項調查。

推進相關業務管理系統及數據的實時匯集、關聯計算。以基礎地理實體空間身份編碼為紐帶,銜接不動產單元代碼、用途管制電子監管號、建設用地電子監管號等,運用知識圖譜等技術,統一“空間碼”。

(五)建立智慧國土空間規劃模型體系。

構建國土空間信息模型(Territory information model,TIM)。

依托國土空間基礎信息平臺,充分利用實景三維中國建設成果、智慧城市時空大數據、國土調查數據、城市國土空間監測數據等多源數據融合治理成果,構建國土空間信息模型。

建設國土空間規劃專業大模型。

在行業統建基礎上,鼓勵本地個性化拓展,探索建設國土空間規劃專業模型體系,開發輔助編制、自動審查、動態預警等業務管理智能工具。

(七)加大科研傾斜支持力度。

將國土空間規劃實施監測網絡建設,納入部科研重點支持領域,加大地方科研項目傾斜支持力度,爭取國家重點研發計劃等支持。

將相關領域的研發投入、學術活動組織、科研成果轉化應用等情況,作為部相關科技創新平臺、高層次科技人才工程等的遴選評估考核指標,并與國家科技計劃項目推薦申報、科技獎勵推薦等聯動。

采取“部省合作”“揭榜掛帥”等方式,加強相關基礎理論、關鍵技術、智能工具、算法模型等研究,超前謀劃研究新技術應用,加強規劃業務管理與人工智能、云計算、大數據、物聯網等技術的融合。

(八)構建共建共治共享的開放治理新生態。

組建全國國土空間規劃實施監測網絡創新聯盟,支持孵化4-7個區域創新聯盟,形成創新聯盟網絡。

充分發揮企業創新主體作用,培育一批在國土空間智慧化治理領域具有國際競爭力的企業。

(九)建立健全安全運維保障體系。

加強傳輸(區塊鏈)加密、密鑰管理、隱私計算、脫敏脫密等國土空間數據安全管理技術研發,提高空間數據傳輸和運行效率

鼓勵支持操作系統、數據庫、GIS平臺等相關基礎軟件和高性能空間計算、大規模三維數據管理服務、空間智能、遙感GIS一體化智能分析、中文代碼漢語編程等關鍵技術自主創新。

加強災備中心建設,提高網絡應急保障能力。

登錄

登錄

注冊

注冊