華中科大廣東工研院轉化RFID、激光器等多項技術成果獲嘉獎

奮斗百年路,啟航新征程。6月30日,東莞松山湖舉辦慶祝中國共產黨成立100周年活動暨松山湖“兩優一先”表彰大會,華中科技大學廣東工研院黨總支獲得“松山湖先進基層黨組織”榮譽,給予了工研院極大的肯定。

2007年,本著“把學問做在車間里,把文章寫在大地上”的信念,華中科技大學與東莞市政府、廣東省科技廳簽約共建廣東華中科技大學工業技術研究院”。廣東工研院始終堅持將學校科教優勢轉化為創新發展優勢,推動成果轉化“從0到1,從1到n”,為學校“雙一流”建設提供堅強支撐。

從0到1,讓科研成果長出更多“紅蘋果”

2012年,央視《焦點訪談》專題報道廣東工研院, 校黨委書記邵新宇正擔任當時的工研院院長,形象地提出了“青紅蘋果”理論。“‘青蘋果’好看不好吃,‘紅蘋果’好看又好吃。”其含義在于,學術研究往往像“青蘋果”,而研究成果轉化的過程,就是把“青蘋果”變成“紅蘋果”。

扎根東莞十余載,廣東工研院正是將科技與產業相結合,依托學校科研技術優勢,立足東莞乃至廣東的產業發展需求,探索打通“樣品-產品-產業”的科技成果轉化鏈條,創造工程化環境,支撐學校團隊完成單元技術或原型樣機向成套技術或完整產品的轉化,推動系列產品朝著打造及完善產業體系的方向堅實邁進。由此,形成從“青蘋果”到“紅蘋果”再到“蘋果樹”的發展模式。

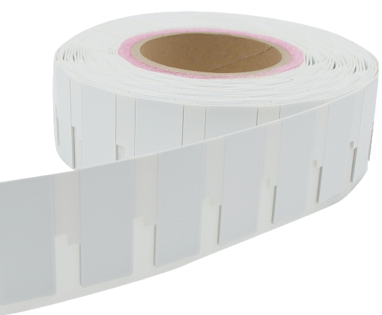

通過工程技術開發,廣東工研院先后轉化了RFID傳感器、大功率激光器、全自主無人艇等技術成果。其中,和學校共同完成的技術成果“高性能無線射頻識別(RFID)標簽制造核心裝備”獲國家技術發明二等獎;目前研發的工業級RFID高頻、抗干擾技術全球領先,是國內唯一可替代國外品牌的智能感知產品供應商,成為傳感器這一細分領域的隱形冠軍。

經過了十年發展應用,“蘋果論”在今天也有了新的內涵。廣東工研院要把學校的成果拿過來變紅,還要扎根南粵大地,生根發芽,培育自己的成果。近年,工研院深耕智能制造領域,在核心功能部件、無人自主技術與產品、大功率激光器與激光裝備、高端智能裝備等方向,攻關卡脖子技術難題,累計申請各類知識產權900余項,并參與起草了國家標準、行業標準共42項。

從1到n,創新引領產業發展

“創新是立足之本,創造是生存之道,創業是發展之路”,創新引領發展,一直是廣東工研院發展的定位。

創立之初,廣東工研院便通過革新技術手段,支撐東莞乃至廣東的毛紡、家具、模具等支柱產業創新發展。從2011年先后牽頭發起了國家數控一代機械產品創新應用示范工程、建設了全國電機能效提升示范點、建設了國家首批智能制造示范點并被選為交流會唯一示范現場,到2021年代表東莞市智能移動終端集群決賽勝出(全國首批15個之一)。廣東工研院已經推動東莞乃至廣東的產業轉型升級達十年之久,成為地方推動產業轉型升級、實現社會經濟高質量發展的重要力量。

創立之初,廣東工研院便通過革新技術手段,支撐東莞乃至廣東的毛紡、家具、模具等支柱產業創新發展。從2011年先后牽頭發起了國家數控一代機械產品創新應用示范工程、建設了全國電機能效提升示范點、建設了國家首批智能制造示范點并被選為交流會唯一示范現場,到2021年代表東莞市智能移動終端集群決賽勝出(全國首批15個之一)。廣東工研院已經推動東莞乃至廣東的產業轉型升級達十年之久,成為地方推動產業轉型升級、實現社會經濟高質量發展的重要力量。

廣東工研院不僅服務于地方企業,同時通過整合創新創業資源,實現更大的“藍圖”。目前在東莞、韶關、佛山自主打造了10個“華科城”科技企業孵化園區,52萬平方米的科技孵化載體里,就有著國家級科技企業孵化器4家(全國擁有4家國家級孵化器的十家單位之一)、國家級眾創空間4家,累計孵化科技企業800多家。

這些年來,廣東工研院還創下多項東莞“第一”,擦亮了松山湖的招牌。2008年,東莞第一個教育部產學研結合基地在此誕生;2011年,建成東莞第一個國家技術轉移示范機構;2011年,建成東莞科研平臺第一個省級重點實驗室;2018年,獲批東莞唯一一個國家創新人才培養示范基地;2019年,代表東莞中標首批國家制造業產業集群示范機構;2021年,作為集群促進機構代表東莞市智能移動終端集群決賽勝出,目前正積極打造智能移動終端產業全生態鏈。

從“背靠學校”到“面向學校”,初心不改

從前路未知到拓荒前行,從星星之火到滿天星輝,廣東工研院成為全國新型研發機構典型代表的背后,是學校給予的大力支持。

其中,原校長李培根院士主動謀劃建設工研院、擔任十年工研院理事長,為廣東工研院發展指明方向。黨委書記邵新宇院士自2008年起連續十年擔任研究院院長,并作為項目總負責人帶領研究院發起國家數控一代工程,牽頭建設的智能制造車間已被評為首批國家智能制造示范工程,目前繼續擔任理事長一職。校長李元元院士2021年1月帶隊調研廣東工研院,肯定了廣東工研院作為學校駐外研究院的排頭兵作用,并為研究院下一步規劃發展出謀劃策。

在越來越多的“蘋果樹”結出“紅蘋果”后,廣東工研院也在逐步從“背靠學校”轉換到“面向學校”,圍繞學校“雙一流”建設的五大任務,開展一流師資隊伍建設、拔尖創新人才培養、科學研究水平提升、科研成果轉化,創新優秀文化傳承等工作,服務反哺學校。

通過建設工程化和交叉學科平臺,廣東工研院協助學校人工智能與自動化學院、材料學院、機械學院、光電信息學院等院系教授,開展團隊大協作,實現交叉學科融合,為學校開辟了新的研究方向。例如,引進自動化學院的圖像、控制、算法等研究團隊,以曹治國、曾志剛等教授為核心成員,開展全自主無人艇研究。通過5年實踐,開發出可實現無人自主規劃、自主控制、環境信息感知、目標探測、機艇協同等功能的全自主無人艇,技術達到國際領先水平。

自建院以來,廣東工研院與學校一直緊密合作,先后聯合承擔了“863”“973”等國家、省市各類科技項目達40余項,獲得分配的科技經費達億元,為學校提升科學研究水平提供經費支持。廣東工研院通過與學校共建研究生聯合培養基地,招收暑期實習生、贊助創新創業大賽為形式,積極探索科技創新人才的培養模式。截至目前,大賽已經舉辦8屆,資助創賽項目近百個。

不忘來時路,整裝再出發。隨著大灣區綜合性國家科學中心先行啟動區(松山湖科學城)全面啟動,廣東工研院也迎來了重要的發展機遇。在“十四五”新起點,廣東工研院將進一步結合學校的要求與期盼,繼續瞄準國際科技前沿,推動研發方向往高處走、產業發展往實處走、空間拓展往遠處走、機制改革向深處走,立足珠三角、輻射粵港澳,爭取在更高層次上服務區域產業發展,反哺支持學校建設。

登錄

登錄

注冊

注冊