初探無線城市指標

作者:FIND研究員:吳建興

來源:RFID世界網

日期:2007-03-28 10:26:18

摘要:隨著越來越多城市將無線網絡建設列為施政重點,全球無線城市的覆蓋范圍正快速擴大,根據ABI Research于2006年3月發表的研究報告,全球城市無線局域網絡(Wi-Fi)的覆蓋面積到2010年將超過325,000平方公里,覆蓋面積將約略和波蘭的國土面積相當。目前城市寬頻網絡普遍被視為是第五項基礎公共設施,本文將針對Intel與Gartner對于無線城市的相關指針與建議,提供初步的介紹。

隨著寬頻連網率的提升與無線設備的普及,全球各地的主要城市紛紛建構無線城市(Wireless City)計畫,希望透過無線網絡的基本建設,除了提供民眾更便利的連網服務之外,更能提升城市競爭力與增加信息投資的比重。本文將針對Intel與Gartner對于無線城市的相關指針與建議,提供初步的介紹。

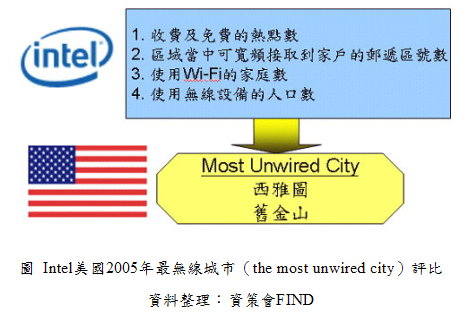

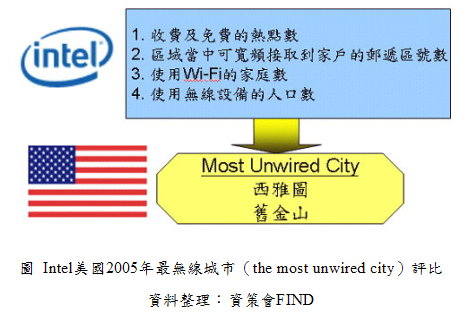

一、Intel之美國「最無線城市」評比

Intel于2005年1月至4月中旬,著手研究美國前100大城市無線網絡使用概況,并分析各城市無線熱點的利用情形。調查結果,西雅圖及舊金山被評為全美「最無線」的城市(the most unwired city),這兩個地區的計算機使用者可在餐廳、圖書館或公共廣場發送e-Mail及搜尋網絡上的資料。此次評比的衡量指針包括:

· 收費及免費的熱點數

· 區域當中可寬頻接取到家戶的郵政編碼數

· 使用Wi-Fi的家庭數

· 使用無線設備(例如:可使用BlackBerry服務)的人口數

二、Intel之「數字城市」架構

Intel提出的「數字城市(Digital Community)」是指:使用「開放式」工業標準來架構寬頻網絡,提供彈性、服務導向的運算環境。在數字城市里面,各種計算機或是外圍都可以透過無線網絡連上Internet,并取得各項e化服務。因此,無線網絡架構不光是數字城市的重點,更是邁向數字城市的第一步。

數字城市的主要趨動力,應該包含下面的需求:

· 節省成本的都市應用:增加政府效能與生產力。

· 強化通訊架構:提升寬頻服務、降低網絡建設成本與不斷地提升服務。

· 經 濟 發 展:提供民眾謀職、發展新的商業模式、提供觀光導覽等等。

· 改善市民的生活滿意度:以高速的資料語音多媒體服務來進行遠程通訊,并提供低收入區域的民眾也能享有合理的寬頻上網服務。

Intel針對數字城市的規劃,提供了一系列的循環架構,可以經由這些策略架構去分析與規劃數字城市的發展(如下圖):

· 定義一個「核心行動團隊」。

· 研究適當的技術 / 服務供貨商。

· 依照不同的商業案例進行配置。

· 建立都市共識。

· 設立當地的基金會與相關營運資源。

· 衍生伙伴關系與發展機會。

· 建立管理模式。

其中,在商業案例(Business Case)上,高速連網服務又細分成多種模塊:

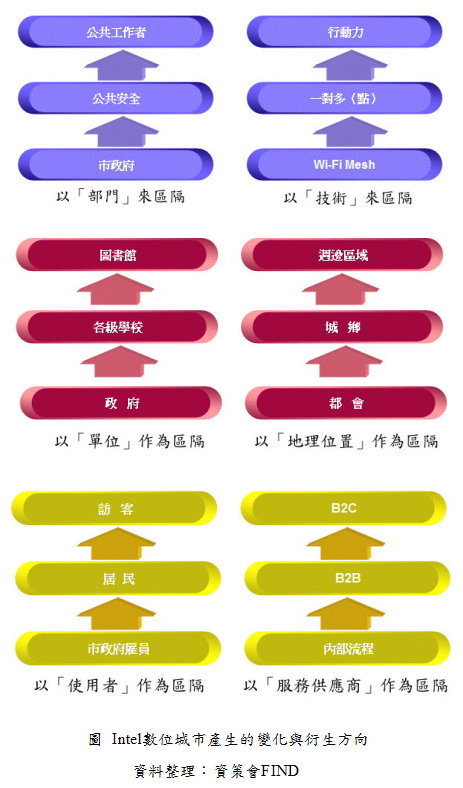

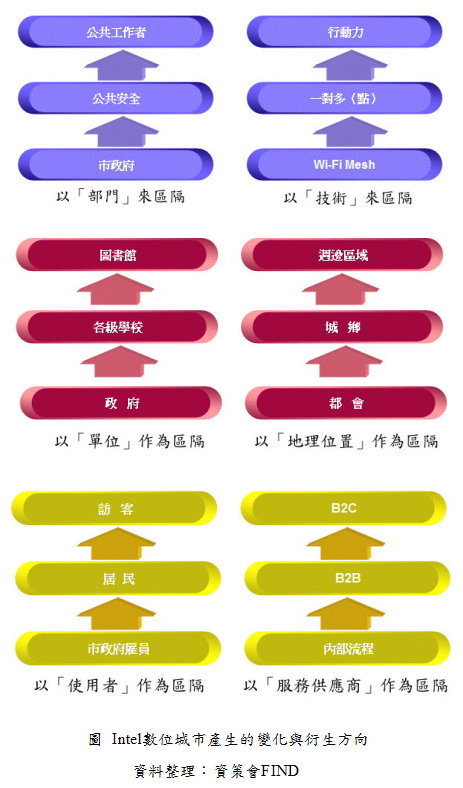

完成了第一步的規劃階段與主要驅動力之后,數字城市將會依照「部門(Departments)」、「科技(Technologies)」、「單位(Agencies)」、「地理位置(Geographies)」、「使用者(User Group)」、「服務供貨商(Service Provider)」產生各種不同的變化與交互合作,并且衍生出不同的目的與方向(如下圖)。

完成上面的步驟與分析之后,數字城市的最佳實務(Best Practices)將會著重在「寬頻建設是否能推動當地政府在技術與財務上的平衡需求、并且透過寬頻建設為當地帶來新的投資」。

三、Gartner針對全球無線城市計畫的規劃建議

著名的調查研究單位Gartner針對各地區政府在執行無線城市計畫時,提供了下列的建議,作為規劃時的參考:

· 內部應用(Internal Applications):維持寬頻網絡的低廉成本,是建構無線城市必須長期關注的基本因素。許多市政的基礎建設與應用都需要無線網絡的可移植性與行動便利性,例如:社工人員的居家探訪、市區的監控設備、公共開放空間(如:公園、社區大學、圖書館等)、環保與噪音防制等。這些考慮因素在無線城市的建構案里面,必須佐以商業案例的考量,以確保無線城市的執行能走向長期維運。

· 全球接軌(Universal Access):無線城市計畫除了硬件建設之外,最大的用途便是希望市民能透過都市自有的無線網絡,進行無所不在的e化服務與連網行為。

因此,當地政府的線上服務與網絡建設是相輔相成的,甚至可以說,無線城市的網絡建設是促使「線上服務」更加便民的第一步。也因為線上服務的安全性、方便性是無線城市基礎建設的目標,因此無線城市的長期維運與系統整合,必須將「線上服務」的永續經營列入考量。

· 商業利益(Commercial Interest):無線城市的基礎建設不該只局限在某些地區,應該是全面性的普及。為了達到這樣的要求,必須納入民間ISP業者的參與。一方面除了可以提供全面性的無線網絡服務之外,另一方面也可以彼此分擔建設成本,避免日后維護經費的節節高升。業者參與所帶來的商業利益,可以讓無線城市計畫更長久的營運下去。

四、無線波士頓計畫 歸納出五大經營模式

美國麻州的波士頓市長Thomas M. Menino于2006年2月宣布成立Wi-Fi工作小組,負責統籌推動無線城市計畫,期望帶領波士頓成為無線上網的領導城市。第一步驟就是成立了無線特別工作組(Wireless Task Force)委員會,進行前期的調查與研究工作。波士頓無線特別工作組委員會針對全美各大無線城市計畫,歸納出五種經營模式:

· 城市熱點模式(Community Hotspot Model):類似FON,大家都把無線網絡分享給其它人使用(不論是私人網絡或是公眾網絡),藉此形成一個廣泛的無線網絡環境。

· EarthLink模式:在每個大樓都有一個單獨的無線網絡環境,外來訪客的使用或是大樓內部公司行號的使用,都必須付費(月租費或是單次計價)。

· Google / MetroFi模式:同上述經營模式,但使用者是「免費使用」。因為無線網絡供貨商會從廣告中獲利,以支付營運成本。

· Venue熱點模式:幾棟大樓內的無線網絡,采用「聯合營運」的模式進行收費(月租費或是單次計價)。

· 城市自治(自營)的建設:僅在市立的各服務單位與建筑物內,提供市民使用的城市無線網絡。外來使用者(觀光客或商務人士)必須酌收費用。

五、小結

無線城市的推動浪潮,在全球形成一股龐大的力量。臺灣的各大城市也紛紛建構起自己的無線網絡計畫,臺北市的成果最為豐碩,除了獲得 ICF的2006年全球智能社群首獎之外,也獲得 JiWire認證為「全球最大公共無線寬頻網絡城市(World’s Largest Wi-Fi Network City)」,以及 W2i 無線社群最佳實務獎「最佳e化政府應用」殊榮。在政府積極推動M-Taiwan(行動臺灣)計畫的協助下,相信臺灣的行動信息動能,將會更加蓬勃。

一、Intel之美國「最無線城市」評比

Intel于2005年1月至4月中旬,著手研究美國前100大城市無線網絡使用概況,并分析各城市無線熱點的利用情形。調查結果,西雅圖及舊金山被評為全美「最無線」的城市(the most unwired city),這兩個地區的計算機使用者可在餐廳、圖書館或公共廣場發送e-Mail及搜尋網絡上的資料。此次評比的衡量指針包括:

· 收費及免費的熱點數

· 區域當中可寬頻接取到家戶的郵政編碼數

· 使用Wi-Fi的家庭數

· 使用無線設備(例如:可使用BlackBerry服務)的人口數

二、Intel之「數字城市」架構

Intel提出的「數字城市(Digital Community)」是指:使用「開放式」工業標準來架構寬頻網絡,提供彈性、服務導向的運算環境。在數字城市里面,各種計算機或是外圍都可以透過無線網絡連上Internet,并取得各項e化服務。因此,無線網絡架構不光是數字城市的重點,更是邁向數字城市的第一步。

數字城市的主要趨動力,應該包含下面的需求:

· 節省成本的都市應用:增加政府效能與生產力。

· 強化通訊架構:提升寬頻服務、降低網絡建設成本與不斷地提升服務。

· 經 濟 發 展:提供民眾謀職、發展新的商業模式、提供觀光導覽等等。

· 改善市民的生活滿意度:以高速的資料語音多媒體服務來進行遠程通訊,并提供低收入區域的民眾也能享有合理的寬頻上網服務。

Intel針對數字城市的規劃,提供了一系列的循環架構,可以經由這些策略架構去分析與規劃數字城市的發展(如下圖):

· 定義一個「核心行動團隊」。

· 研究適當的技術 / 服務供貨商。

· 依照不同的商業案例進行配置。

· 建立都市共識。

· 設立當地的基金會與相關營運資源。

· 衍生伙伴關系與發展機會。

· 建立管理模式。

其中,在商業案例(Business Case)上,高速連網服務又細分成多種模塊:

完成了第一步的規劃階段與主要驅動力之后,數字城市將會依照「部門(Departments)」、「科技(Technologies)」、「單位(Agencies)」、「地理位置(Geographies)」、「使用者(User Group)」、「服務供貨商(Service Provider)」產生各種不同的變化與交互合作,并且衍生出不同的目的與方向(如下圖)。

完成上面的步驟與分析之后,數字城市的最佳實務(Best Practices)將會著重在「寬頻建設是否能推動當地政府在技術與財務上的平衡需求、并且透過寬頻建設為當地帶來新的投資」。

三、Gartner針對全球無線城市計畫的規劃建議

著名的調查研究單位Gartner針對各地區政府在執行無線城市計畫時,提供了下列的建議,作為規劃時的參考:

· 內部應用(Internal Applications):維持寬頻網絡的低廉成本,是建構無線城市必須長期關注的基本因素。許多市政的基礎建設與應用都需要無線網絡的可移植性與行動便利性,例如:社工人員的居家探訪、市區的監控設備、公共開放空間(如:公園、社區大學、圖書館等)、環保與噪音防制等。這些考慮因素在無線城市的建構案里面,必須佐以商業案例的考量,以確保無線城市的執行能走向長期維運。

· 全球接軌(Universal Access):無線城市計畫除了硬件建設之外,最大的用途便是希望市民能透過都市自有的無線網絡,進行無所不在的e化服務與連網行為。

因此,當地政府的線上服務與網絡建設是相輔相成的,甚至可以說,無線城市的網絡建設是促使「線上服務」更加便民的第一步。也因為線上服務的安全性、方便性是無線城市基礎建設的目標,因此無線城市的長期維運與系統整合,必須將「線上服務」的永續經營列入考量。

· 商業利益(Commercial Interest):無線城市的基礎建設不該只局限在某些地區,應該是全面性的普及。為了達到這樣的要求,必須納入民間ISP業者的參與。一方面除了可以提供全面性的無線網絡服務之外,另一方面也可以彼此分擔建設成本,避免日后維護經費的節節高升。業者參與所帶來的商業利益,可以讓無線城市計畫更長久的營運下去。

四、無線波士頓計畫 歸納出五大經營模式

美國麻州的波士頓市長Thomas M. Menino于2006年2月宣布成立Wi-Fi工作小組,負責統籌推動無線城市計畫,期望帶領波士頓成為無線上網的領導城市。第一步驟就是成立了無線特別工作組(Wireless Task Force)委員會,進行前期的調查與研究工作。波士頓無線特別工作組委員會針對全美各大無線城市計畫,歸納出五種經營模式:

· 城市熱點模式(Community Hotspot Model):類似FON,大家都把無線網絡分享給其它人使用(不論是私人網絡或是公眾網絡),藉此形成一個廣泛的無線網絡環境。

· EarthLink模式:在每個大樓都有一個單獨的無線網絡環境,外來訪客的使用或是大樓內部公司行號的使用,都必須付費(月租費或是單次計價)。

· Google / MetroFi模式:同上述經營模式,但使用者是「免費使用」。因為無線網絡供貨商會從廣告中獲利,以支付營運成本。

· Venue熱點模式:幾棟大樓內的無線網絡,采用「聯合營運」的模式進行收費(月租費或是單次計價)。

· 城市自治(自營)的建設:僅在市立的各服務單位與建筑物內,提供市民使用的城市無線網絡。外來使用者(觀光客或商務人士)必須酌收費用。

五、小結

無線城市的推動浪潮,在全球形成一股龐大的力量。臺灣的各大城市也紛紛建構起自己的無線網絡計畫,臺北市的成果最為豐碩,除了獲得 ICF的2006年全球智能社群首獎之外,也獲得 JiWire認證為「全球最大公共無線寬頻網絡城市(World’s Largest Wi-Fi Network City)」,以及 W2i 無線社群最佳實務獎「最佳e化政府應用」殊榮。在政府積極推動M-Taiwan(行動臺灣)計畫的協助下,相信臺灣的行動信息動能,將會更加蓬勃。

登錄

登錄

注冊

注冊